苏德隆与上海公共卫生往事

发稿时间:2020-04-10 13:36:00 来源: 文汇报

俞顺章 阙之玫 苏竹君 方益昉

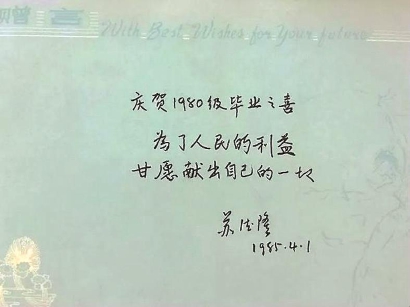

今年春节以来,在全国上下为疫情焦虑,或为抗疫成就而振奋时,身边医务工作者朋友圈里,有一张老照片再度流传。照片上是我国流行病学奠基人之一、著名公共卫生专家苏德隆(1906—1985)教授,为上海第一医学院卫生系80级学生留下的毕业赠言,“为了人民的利益,甘愿献出自己的一切”。在题词二天后,苏教授不幸因车祸逝世。

1935年,苏德隆以第一名成绩从国立上海医学院毕业,留校担任助教和住院医师。国立上海医学院由我国著名的医学教育家、公共卫生专家颜福庆(1882—1970)先生创办。早在20世纪初,颜福庆就认为中国应实行公医制,且应重视预防医学,如此才能最大程度减轻普通老百姓的医疗负担。他在医学院开设公共卫生科,1928年,又在吴淞创建了中国第一个农村卫生实验区。这种关爱众生的行医理念,在颜福庆的医学教育生涯中得以充分推广。

留校的苏德隆已经在临床医学领域颇有兴趣和建树,但颜福庆坚持将这位最优秀的学生派到上海县颛桥乡办理农村卫生所并开辟上医新的卫生教学基地。同年,他又去沪郊从事乡村居民的卫生状况调查、乡村儿童常见病调查、农民卫生保健和传染病防治等工作。

这并非苏德隆初次从事农村卫生工作。在校期间,他曾接受陶行知的邀请,为其在宝山大场余庆桥创办的“山海工学团”义务行医,为师生讲卫生课,讲急救和疾病处理常识,开展生活教育运动,并为村民治病。他还应邀到黄炎培创办的赵家塘乡村实验学校、钮永建创办的马桥乡俞塘民众教育馆为农民义务服务。彼时,苏德隆自备一部摩托车,每周自带干粮在这些地方轮转。在进行农村卫生服务时,苏德隆深感“近代医学之趋势注重公共卫生,近代公共卫生之趋势在于普及乡村卫生”。

抗战期间,他还担任防疫大队长,帮助难民进行天花、伤寒、霍乱、痢疾、血吸虫病等传染病的防治。种种经历,无不契合和寄托了颜福庆先生关于中国公共卫生事业的理想。当时中国的医学现代化事业和公共卫生事业都还步履蹒跚。中国自古各种传染性疾病繁多,到清末民初,预防诊断与临床治疗还几乎混为一谈,而在传教士开设的西式医院,已逐步注意到将患者集中在宽敞与通透病房中统一管理,乃是切断传染途径、防控疫情的合理有效方案。1909年,我国医学院课程表上已经出现卫生学(hygiene)的必修内容。上海等大城市率先在人流集中的市场等处,建立日常采样与检疫报告制度。

1942年,苏德隆由卫生署首批保送至印度孟买哈夫金(Haffkine)细菌研究院学习鼠疫的防治。学成归来,辗转回到已内迁至重庆歌乐山的国立上海医学院任教。此后又先后在美国约翰·霍普金斯大学公共卫生学院获公共卫生学硕士学位,在英国牛津大学获哲学博士学位。

众所周知,人类与致病细菌长期不懈斗争的重要转折之一是青霉素的发明。苏德隆在牛津的导师便是获得诺贝尔奖生理学或医学奖的青霉素发明人之一霍华德·弗洛里(Howard·W.Florey)。苏德隆在英国期间发现并提炼出了一种强力抗菌素——微球菌素。在牛津大学病理学院研究实验医学的同时,他还每日都抽出一小部分时间,在牛津社会医学研究所学习统计学,他的统计学老师是社会医学研究所所长瑞尔教授。由于他在两个领域的不懈努力,因此成为了英国皇家统计学会和微生物学会两个学会的会员。

苏德隆在英国的研究工作相当顺利,然而,1948年底,他还是谢绝了导师弗洛里教授的热情挽留,回到灾难深重的祖国,回到母校上海医学院,任流行病学教授和公共卫生科科长兼微生物科科长,并重建了国立上海医学院卫生科。

1949年8月,解放军一支部队驻扎沪郊,在松江、青浦、嘉定等地水域进行泅渡训练。我国长江流域水网密布,血吸虫病流行。这是一种严重危害健康的寄生虫病,患者逐渐消瘦,骨瘦如柴,却腹胀如鼓。解放军南下作战,部队卫生部门对此病缺乏了解,当时,近3万战士感染了血吸虫病。苏德隆获悉部队疫情蔓延后,马上投书部队,明确告知疾病的巨大危害并提出措施。他的意见很快得到重视,根据华东军政委员会和陈毅同志的指示,“上海市郊区血吸虫病防治委员会”于1949年12月21日成立。

上海医学院抽调了来自公共卫生、寄生虫学、热带病学的知名专家,在部队血吸虫病防治中发挥了重要作用。苏德隆除了做流行病调研,协调沪宁、沪杭医务人员,还负责为军队培训卫生干部。这场防治运动,上海、南京、镇江、嘉兴等地都动员医务工作者参与,上海医学界是当之无愧的主力军。在不到一年时间内,疫情逐步得到控制,部队不久便开赴抗美援朝前线。

1950年,苏德隆在《中华医学杂志》发表了第一篇血吸虫病研究论文《近年日本血吸虫病研究之进展》。他查阅了大量二战以后最新的西方文献,介绍了英美学界近十年左右对血吸虫病的研究进展,对实验诊断研究的众多新研究方法和有关预防的研究做了重点描述,这份篇幅达16页的长文综述对此后他个人乃至我国的血吸虫病研究方向起了重要的作用。

很快,血吸虫病防治被纳入新中国医疗卫生事业的国家目标之中。1950年4月21日,卫生部发布了《关于血吸虫病防治工作的指示》,要求华东区军政委员会卫生部重视预防血吸虫病。当时的中国是血吸虫病的大国,有13个省市发现血吸虫病,受威胁的人群超过1000万。沪郊青浦是主要产米区,这里孳生着无数血吸虫的“唯一中间宿主”——钉螺。农民常年在水田劳作,极易感染血吸虫病。当时青浦有40万人,40%感染血吸虫病,钉螺面积有7429多万平方米,占当地土地面积的16.3%。每年征兵体检,此地97%都是阳性。苏德隆带领上海医学院师生在这片血吸虫病流行区开展调研,并进行多项实验,努力寻找钉螺的生活规律和灭螺的科学方法。

最初的灭螺只注重在河道水线以上杀灭。有一种说法是,钉螺有冬天上陆夏天下水的习惯,但苏德隆在冬天打开河里的冰,发现水里明明有钉螺。苏德隆坚持以实验指导实践,于是,研究团队专门在颛桥镇找了一条断头浜,筑坝围塘,把水抽光,观察水线上下的钉螺分布情况,发现水线以下也有钉螺。连续地进行了一年的试验,终于找到了水线上下钉螺分布的比例。水线下钉螺的分布好似水线上钉螺的倒影,即贴近水线上下各一市尺内钉螺最多,占总数的71.6%,离水线上下四市尺以外,钉螺极少或者没有。

此外,教科书上说明,钉螺有冬眠习性。但上医师生研究发现,钉螺在冬天也能吃、能产卵,在冰水里还能活动,倒是在夏天不产卵,行动迟缓。因此认为,钉螺不是冬眠,而是夏蛰。研究人员做了水线上下钉螺季节分布情况的初步调查。在水位维持稳定的条件下,气候寒冷的一月,水线下的钉螺竟多达72.7%,炎热的5月和7月,水线下的钉螺只占25%—30%左右。这些调查对掌握钉螺生存条件和消灭钉螺都有很大的价值。

研究团队还找到快速灭螺和个人防护的好方法。亚砒酸钙价格便宜,但灭螺速度快,比土埋灭螺法要节省人力。在有钉螺栖息的河沟两岸一年喷洒两次,反复灭杀,钉螺的死亡率可达到70%—98%。下水时用茶籽饼粉撒在绑腿布上,可避免血吸虫尾蚴侵入皮肤。茶籽饼产量多,价钱低廉,这个方法也容易被农民接受。

1957年7月7日夜晚,毛主席在中苏友好大厦大厅里接见上海科技界、文艺界、教育界、工商界36位代表人士。苏德隆是当时全国血吸虫病研究委员会副主任委员、中央血防九人小组办公室及血防局顾问,也应邀参与座谈。据他回忆:

那天晚上,毛主席坐在一张小圆桌边,我坐在与他邻近的圆桌对面。毛主席谈笑风生,和蔼可亲。毛主席先问我:“订了个七年之内消灭血吸虫病的计划,你的意见怎么样?”我说:“恐怕时间太短了。”毛主席又问:“十二年怎么样?”我说:“十二年比较好一点。”毛主席便果断地说:“那么,农业发展纲要上就改为十二年吧!”

原本“农业发展试行纲要”酝酿的目标是“三年预防,五年根除”。苏德隆实事求是地认为,依靠中国当时的人力物力,在尚未彻底查清血吸虫疫情和钉螺的生态、血吸虫病的传播和发病机制前,短期内是不可能见效的。1958年开始,苏德隆带领20多位年轻人到青浦灭螺,开展血防试验田工作。他将留学英国时学过的统计学知识运用到钉螺的研究中,利用正态分布、二项分布、泊松分布来查钉螺。经过反复推演,最后指向了负二项分布。负二项分布是在泊松分布的基础上,发现有些情况下,钉螺是聚集分布的,喜欢一窝窝聚在一起,子子孙孙窝在一起。这就解释了,为何灭螺最初成效显著,但在80%的钉螺消灭后,灭螺难度就增加了。因为剩下的钉螺存在负二项分布的情况,也就是聚集分布。负二项分布中,有一个聚集指数K,K与环境、地形等许多因素有关系。比如,朱家角的河岸是石驳岸,居民的房子盖在临河的仙人桩上,这里的钉螺就是聚集分布。

灭螺和治疗都存在着指数曲线分布,随着钉螺消灭,指数曲线下降;但一放松,曲线又会上升、复原。因此,别看一开始灭得快,就以为能迅速打赢血防战,根据指数曲线,后期防治速度会慢下来。这个理论指导了灭螺和血吸虫病的治疗,帮助人们科学地认识到:消灭血吸虫病不是一蹴而就的,而是要反复灭螺,灭一块,清一块,巩固一块。血吸虫病的治疗也要反复巩固,这样才能彻底消灭血吸虫病。1963年,苏德隆发表了《钉螺的负二项分布》论文,这是世界上第一个全面阐述钉螺分布规律的研究成果。

上海是在1985年消灭血吸虫病的。估算一下,从1957年到1985年,除去三年自然灾害和1966到1978几乎停滞的阶段,上海确实用了大约12年时间消灭了血吸虫病。

1972年,当苏德隆得知江苏省启东县的农民肝癌高发,平均病死率每年在万分之五以上时,不顾近70岁的高龄,多次骑着自行车长途跋涉,亲自前往农村调查。他用流行病学方法分析肝癌发病率(死亡率)与不同饮水类型的关系,发现启东肝癌高发地区处于长江水系末端,水质较差。而在同一肝癌高发区,饮用宅沟水者的肝癌死亡率最高,饮用河水者次之,饮用井水与深井水者最低。根据流行病学分析,苏德隆认为,作为饮用水源的宅沟水或者泯沟死水中含有肝癌致病物质。他根据启东和海门不同饮用水与肝癌分布的特征,勘察饮水与肝癌的关系,最后,找到一条一面是肝癌高发区、一面是肝癌低发区的分界线,厘清了肝癌高、低发区与饮水的关系。

1972年,苏德隆提出了江苏启东地区肝癌高发原因与饮用有机氯农药污染的地面水有关的观点,提出“改水、防霉、防肝炎”的建议,要求大力提倡饮用井水、深井水。启东地方政府采纳了该项建议。

1975年,苏德隆提出“饮水与肝癌”病因假说。1978年起,启东县改用井水的居民肝癌发病率有停止增长的趋势,到1985年,饮深井水居民的肝癌发病率仅为饮沟塘水居民发病率的1/9,而相邻的海门、南通、如东三县的肝癌发病率却有继续增长的现象。用改善环境的宏观方法来降低肝癌发病率,这是肿瘤防病史上的一项突破。

中外不少学者向来认为肝癌是由乙型肝炎或黄曲霉素所致。苏德隆认为启东地区的实际情况与这两项病因假说不符。他通过乙型肝炎感染标志的检验,发现肝癌高发区和低发区的人群在乙肝感染标志携带率上是一致的。肝癌发病率高低不同的人群,霉变食物和黄曲霉素的摄入量也没有显著差异,而是与饮水污染的程度有关。

1981年,苏德隆应邀参加美国纽约召开的国际病毒性肝炎大会,并在会上发表了“肝炎与肝癌关系的正反面意见”报告。诺奖获得者布卢姆伯格(Baruch Blumberg)教授认为肝炎为肝癌的必要条件,而苏德隆则表示反对并提供了大量调查资料。关于肝炎与肝癌的病因关系问题,苏德隆曾参加国内外多次辩论。他经常说:“谁能拿出令人信服的理由,我就马上放弃自己的观点”,“我不愿看到国内肝炎流行,千百万肝炎患者陷入愁云笼罩之中。”

1983年,国家科委将肝癌病因及其防治的任务下达给苏德隆。77岁的苏教授不顾年迈,继续奔走于各个病区,继续探索肝癌与饮水关系。他发现肝癌发病率同饮水中有机氯农药的含量平行,这启发他要设法找到水中的致癌物质“X”,并开展对肝癌敏感动物进行有机氯农药的促癌相关查证试验,他还设计用浓缩不同饮用水的方法来证明水与肝癌的关系。经多方奔走,他还联系到两位水处理专家,准备见面商谈如何用他们发明的生物膜过滤污水,来提高可疑致癌物的浓度。

1985年4月3日下午2时,苏德隆在家门口候车,准备前往两位专家处交流,孰料遭遇贪玩的青年装卸工无证驾驶启动货车,突遭飞来横祸罹难。

在这之后,他的学生俞顺章等继续对饮水与肝癌的关系进行研究,终于在2003年发现了水污染的罪魁祸首藻类植物中含有致癌的毒素节球藻和促癌毒素微囊藻毒素。这番成果获得了国家科技进步三等奖和上海市科技成果一等奖。这个假设最终得以证明,亦有助于改善居民饮水水质。

此时,距离苏德隆最后一次试图寻找饮水中的致癌物质,已经18年过去了;而距离他1975年提出假设,已经28年过去了。

苏德隆教授倾其一生投注于公共健康和卫生事业。除血吸虫病研究和水质与肝癌发病率关系研究之外,在1962年上海的副霍乱、1972年上海50万人发病的“桑毛虫皮炎”、70年代末80年代初宁波、上海两地流行的甲肝等流行病调查中,也都留下了他福尔摩斯般细致敏锐的洞见。

“人生意义何在乎?为人群服务,服务价值何在乎?为人群灭除痛苦”,这是当年颜福庆请黄炎培为国立上海医学院撰写的校歌中的一句。苏德隆用毕生心血,践行了“为人群服务”的医者仁心。

404 Not Found

- 《中国经济改革简史(1978-2023)》获2023年

- 长大后的世界什么样?

- 新业态里的全民阅读:每种热爱都被温柔对待

- “读懂中国读懂党 讴歌生活讴歌梦”书香中国

- 《阿玉》:一针一线皆深情

- 商务印书馆发布《深度阅读推荐书目》

- 好读书

- 因为书香 因为热爱

- 家庭阅读是一件美好的事

- 三联韬奋书店将落户“黄河明珠”乌海

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号