在静默与低调中的闪耀——广西“80后”“90后”诗人阅读札记

发稿时间:2023-11-29 10:47:00 来源: 中国文化报

钟世华 牛金霞

参加诗歌活动的广西诗人

参加2023年广西花山诗会的诗人们在河池采风

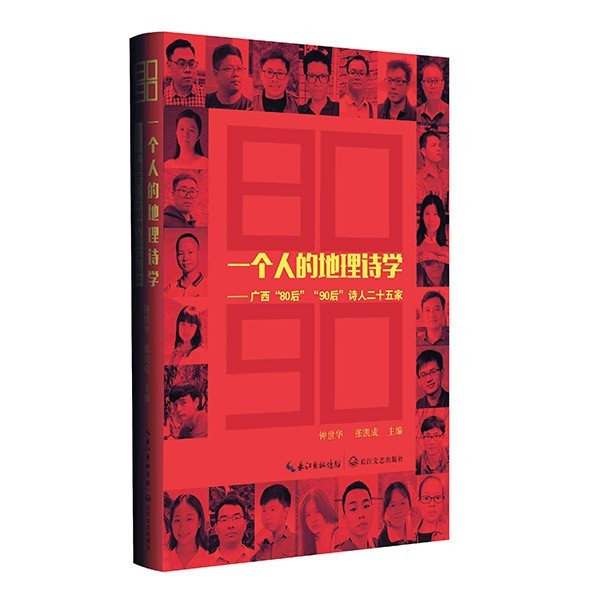

对我们编者而言,编选这样的选本是一种冒险,毕竟要从广西众多的“80后”“90后”诗人中选取25个代表性诗人并不容易。这些年,虽然自己很少写诗,但一直“在场”,对于广西“80后”“90后”诗人的写作,相对来说还是比较熟悉的。以诗人25家选编诗集这样的形式呈现广西“80后”“90后”诗人整体风貌体现更多的是个人的立场和眼光,于是,之前的困难也就迎刃而解了。

我们所选的这些诗人当中,有经验丰富的老面孔,也有刚出茅庐的新手,我们看重的是他们的低调和潜力,以及他们的默默坚持。

陈前总的诗致力于对丰富的精神世界的呈现,他的呈现并非直白地描摹,而是通过书写河流、屋顶、月亮、望远镜等中介物来表达其对精神空间的深入挖掘,并在探掘的过程中思考生存、命运、现实等问题。陈前总的诗多次触及“梦境”,这同时可以作为读者进入其诗歌的一把神秘“钥匙”。诗中的梦既是冲突的、又是可调和的,他在对立性的“梦境”中绘织了多样的语言空间。

牛依河的诗在对日常生活的观察中生成,朝向的是诗性意义上的“土地”与“河流”,比如,他通过书写包含着多重身份的父亲(屠夫、父亲、丈夫等),让我们感受到生存的艰辛与不易,而田野、庄稼、牛羊等日常景观又带给我们一种生活的安宁。可以看到,牛依河绝非止于对生活的平淡白描,而是先将自身所观察到的现实生活隐藏起来,经由内心的思考与斟酌,重新创造了个人化的生活景观。牛依河的诗中还透露了一种中年化的隐忧,这种隐忧既诠释了面对生存现实的压力,又指向了对诗歌写作本身的考量。

陆辉艳的诗如一幕幕生活剪影,灵动地闪现在读者的阅读视野之中。其中,既有对木匠一生的传记式书写又有对驯鹿、灰雁、壁虎等日常动物的细致观察,朴实的文字表露出其所思考的生活、命运等问题。陆辉艳的诗中还有对于现实景观的细致观察,透过早晨出现的空空的上饶码头、充满着蓝色和喜悦的洛古河岸、承载着每位行人的更望湖等景观,我们可以观看到其诗中隐秘的精神世界。这些景观又构成了生活剪影的一部分,为其所描绘的现实增添了别样的色彩。

余洁玉置身于对诗歌写作本身的思考,其诗歌带有较多的“元诗”意味。她把写诗当作是“纸上挖煤”,认为需要“使出斧凿刀劈的本领”,才能呈现诗歌中的真实自我。她也因此赞美沃尔科特的诗作,认为他的文字是“结出浪花的词语”,这些词语能带给诗人深深的安慰。余洁玉诗歌写作的另一朝向是对乡村问题的忧思,与充满着“谷类、禽类、兽类、人类”的乡村相比,她更喜欢闲置的乡村,由此表明其对宁谧清净的热爱,乃至较为迷恋充满诗性的晚年状态,因为“这一生,唯有晚年,才能如此洁净/像一场迟到的雪花,漫天飞扬”。2017年于她来说是个分水岭,也就是出版第一本诗集以后,她的诗歌发生了很大的变化,之前是比较向往纯诗的艺术境界,之后开始回归日常生活和真实的个人生命体验。

苦楝树的诗在追求先锋、风格或者自我突破的同时,更擅长和热衷对旧事物的书写,比如,父亲留下的“破旧的折子”、正在改造中的“旧物”、布满“蜘蛛”与“残月”的“旧房子”等。虽然从时间上看,旧事物通常含有不可避免的怀想与思念,但苦楝树并未落入一般性的怀念式写作的陷阱,他试图通过这些旧事物来挖掘内心中隐匿的精神空间,最终抵达其对生存、自我等问题的思考。“父亲”与“母亲”多次出现在苦楝树的诗中,与其所向往的旧事物之间正好形成了深刻的对话。

徐季冬的诗歌存在着“元诗性”的表达空间,与余洁玉对诗歌写作过程的思考相比,徐季冬将更多的精力放在表达类型的呈现上。此种境况下,诗歌与“防空警报”“春天”“四月”“六点钟”等元素自觉地连接起来,呈现了徐季冬对诗歌写作的多维思考。此外,徐季冬还将写作的视野投向钓鱼、榕树等日常行为或事物之上,暗含了他对诗歌写作与日常生活的隐喻表达。

李双鱼的诗作大多较为短小,但这并不影响其表达内容的丰富性。比如,《蛇》一诗所描写的“我”与“记忆中的祖母”的回环缠绕,《元宵节》一诗经由对月亮的仰望所展示的人生荒凉的思考等。李双鱼试图通过简短的篇幅讲述深刻的日常味道,这种日常包含了乡村与城市的双重维度,并把乡村生活的描摹与城市生存的批判紧密地连接起来,于乡村与城市的空白之处不断探索诗歌写作的幽深通道。

费城的诗歌充满思想性与哲理性,其诗中形态各异的石头暗含了“沉默不语”的思想,这石头又可以被“时光”扔出,能够将诗人带到“高处”,使其不断“抵达异乡”。费城对“流水”的书写也涵括在哲理性的思考中,这里的“流水”同样也有着多重样态,包括“无声的水流”“清浅的河水”“低处的流水”等,不同的样态包含“流水”所隐藏的多重哲理,以至于最终能够使诗人与思想中的自我相遇,渐趋创造出崭新的写作空间。

侯珏的诗歌似乎充斥着一种不可多得的排列语势,无论是《八十年代》中的“那时候……”,还是《回到原来的地方》中的“让……回到……”,抑或是《夜歌》中的“是……”,这种语势或句式,代表一种表达性的结构,从一到三的发散、辐射式思维,围绕一个原点核心向外划定范围,让诗歌写作的思绪奔跑起来,在反复强调、增添抒情层次的同时,也在很大程度上增加了表达的力度,最后于结尾处实现主题的回收、结晶,据此凸显了诗人对时间与空间问题的深刻思考。

晨田的写作表现了鲜明的叙事意味,其诗歌为读者展示了一幕幕可观可叹的生活风景,其中包含着他所怀念的“旧梦旅馆”“厨房里的诗意”“熟悉的城市夜晚”等诸种内容。由于将较多精力放在叙事形态的塑构上,晨田的语言更显平实与朴素之感,也因此更容易使读者进入他所展示的诗歌世界之内。在诗的末尾,晨田通常将所叙之事升华为生存哲理,不仅对其所叙之事做出逻辑性的总结,而且也让读者在朴实的文字中体味到他所思考的特殊的人生命运与生存际遇。

唐允的诗中,作为抒情结构的“我”从不缺席,这也内在地反映出其诗歌所蕴含的自我之思。与自我进行对话的既有“街灯”“郊外”“夜空”等日常空间,也有“母亲”“伙伴”“金茨”等重要人物,这便增加了抒情“我”的表达维度,使其不再是平面化的自我展示,而是具备着立体性的自我剖析,并且通过这种剖析,来使自我通达“更远的地方”,正如诗人所强调的,“我想像风一样远行,不再抱有任何愿望”。

安乔子似乎喜欢在生活的“低处”寻找诗意,“低低的蘑菇”“低飞的白鹭”“低处的自我”等意象便成为其诗歌的常客,也因此带给读者一种阅读的亲近感。这里的“低”显然不是卑微,而是充满蓄力感,尤其当面对现实生活时更能显出无尽的力量,因为“每一次低飞,都能让我听见万物的浅吟低唱”。这种“低处”的视角更容易使诗人看到生存的本质,虽然表面上是一种“低的姿态”,但其内心则被直接“托起”,所代表的正是诗人内心中隐藏的“轻的部分”。

陈振波在诗中常常设置一种时间层面的对话关系,“过去/现在”“昨晚/今天”等对立性表达便占据了其抒情的主要空间,而抒情的主体则是在梦中不断地游走的“我”。于是,“我”在隧道、洞口等空间中体味着时间的对立感,也与时间意义上的“另一个我”进行对话,因为“在记忆的链条里,我是我之外的/另一个。我是一阵风之外的,另一阵风”。缘于这种对话,诗中的“我”得以成长,这种成长不仅在时间层面,更重要的是表现了精神层面的自我超越。

卢悦宁试图在她的诗中呈现一种在快速发展的当下相对稀缺的“慢”节奏,同时,她也在寻找着一片心灵的栖息空间。她的诗中充斥了“时光”“青春”等美好的易逝之物,而“慢”节奏恰好能够使人短暂地停留、反复地流连,并由此使人感受到生活的温度。卢悦宁诗中的“慢”不需要过多修辞,她让这种“慢”自然而然地流露于诗行之间。她的诗中往往还掺有某种劝慰,这或许是人们面对生活时必不可少的,也是当下时代需要的一种心态。

六指的诗游走于现实与虚无之间的狭窄通道中,虽然可供观察的空间显得逼仄,但其诗歌写作的内容十分丰富。其中既有对于祖母、彰武路等过去时光的描述,也有对于雨雪、秋风等现实风景的遐想,以此通达生存、命运的思考。从深层次上看,六指的思考有着特定的对象物,比如,“大雪”“秋风”等,他以叙事的姿态来解读这些对象物所包含的复杂感知,尤其注重生命的体悟与书写。六指在进行诗学叙事的同时,更为深刻地抵达了事件本身所包含的无限力量。

李路平善于在轻盈的日常生活中寻找诗意的空间,尤其喜爱“未完成的午后”“尘世里的美好”“善良的蜗牛”等日常景观。面对复杂多变的现实,他的心态是温和的,不断去接近内心中隐秘的精神世界,既表现出了对现实的亲近,又隐约浮现了一种不自觉的疏离,于细微的情感再现中描绘出别样的人生境遇。由于内心朝向日常,所以李路平在语言表达上较多运用平常之语,这种平常并非平淡,而是在不断地体味与磨炼中所锻造出来的真实之言。

覃才的诗歌意在铸造“郊区”的景观,“郊区”的身份自然是通过作为“他者”的“城市”得到确立,因为在诗人的观念中,城市是“没有本质”的,也因此缺少了生命的温度。城市对于郊区有着巨大的破坏力,这种力量使得夏日的夜晚都显得十分冰凉。因此,覃才想逃离城市,时常希望自己是一个“野蛮人”,并以“野蛮人”的身份来承担城市带来的负荷,来摆脱城市带给的威胁。就此来说,诗歌中的覃才是孤寂的,其在现实意义上的理想或许正包含在清冷的街巷与兀自流动的河水中。

李道芝的诗善于在繁杂的日常生活场景中寻找心灵上的安宁,倾向于对精神层面之洁净的追逐。“小镇”“河流”“故乡”“马匹”等日常之物不断闪现在李道芝的诗行之中,这便自然地抛掷了现代化城市所制造的种种喧嚣与不安,带给人的内心以深深的慰藉之感。李道芝在日常生活中审视自我,同时也审视众生,以此找寻着诗歌写作中最为温柔的部分,表达着自身幽静而细腻的情感。

卢鑫婕的诗散发着女性独有的灵动,或许是本身作为女性诗人,她的诗歌在抒情达意时较多地选用了柔和的语调。在诗中,她“等待樱桃”,又“等一场春雨”,这种“等待”既诠释了时间上的绵延,又不乏情感上的跃动。即便“银河倾泻”,诗人也可以在流逝的时光中抓住内心所蕴藏的温存,去驶向“远无所见的远方”。卢鑫婕的诗呈现了较为深刻的思想性,虽然“两百年了,老樟树依然张口不言”,但当晚钟敲响,深藏着的生命之哲理又何须一一解读。

隆莺舞的诗歌透露出了现实生活中的异化之痛,正是在这种异化状态中,“走路”“父亲”“房子”等日常元素都浸染上实验的意味。现实中的人也不再自然存在,而成为被规训与异化的主体,或变成怪癖,或成为稻草,这种状态正表明了现实的荒诞性。在异化意识的影响下,隆莺舞的诗充满了现实的批判性,这种批判并非在概念意义之上,而是存在于日常生活的细节之中,因此更容易引起读者的共鸣。

高寒诗歌写作的两极是广西文化与历史感,他站在灵感的船上抛出两个锚爪,在读者的心上留有波澜。高寒有意识地塑构地域色彩饱满的身份,在民族元素强烈的诗歌意象中重回“花山”,试图找到一种身份认同。高寒笔下的历史充满了生命的跃动感,随着时间的推移不断产生新的形态。诗人“在虚实之间”,想起自己正坐在“历史的房梁上写诗”,为诗歌写作增添了更加丰富的空间。

李富庭的诗中经常出现“雨”的意象,进而带给读者一种“潮湿”的阅读感,因为“整个南方都在下雨”,因为“当我们谈论‘水’这个名词/一条大河就从眼前流过”。他不仅书写现实之雨,而且还经由雨的观看表达自身对于生存哲理的思考。除“雨”之外,“围墙”“火车”“禾苗”等日常意象也得到了集中再现,表明其诗歌写作对于日常情感的朝向,以及对当下现实的某种批判。比如,这“围墙”正是人们自己铸造起来,并由此产生了心灵的隔阂与离析。

陈坤浩的诗歌充满着思想的神秘感,这种神秘在现实生活中生成,并为现实生活本身注入了某种难以解开的密码。就此而言,陈坤浩的诗歌表达更多地处在超验的层面,“家族”“梦”“秩序”等带有神话元素的意象的塑构便是这种超验写作的最好证词。尤其在那篇包含多重人称主体的《夜不眠手记》中,陈坤浩由“无眠”的本体语境出发,游走在纷繁多样的精神世界,但又不陷于虚空乏味,自我生活现场的介入,让其完成了神秘思想与现实之间的紧张交汇。

覃东院的诗歌不断朝向“爱”的书写,这或许源于其细腻的女性情感。在这种情感的指引下,覃东院的诗中常常出现“飞鸟”“老屋”“阳光”“雨水”等舒缓性的意象,给读者一种审美上的愉悦之感。覃东院诗中的“爱”与抒情主体“我”之间是紧密连接的,这一抒情主体始终存在,甚至成为一种抒情性的结构空间。从深层次上看,这里的抒情主体既是现实之中的“自我”,也是精神意义上的“超我”,所以带有无法预测的神秘以及持续发散的张力,并特别地熔铸成了一种超验性的表达。

祁十木的诗歌充满隐喻感,这种隐喻正包含在他所塑造的个人化的意象上,比如,借助“蜂巢”来反思复杂的生存和命运,借助“伊斯玛仪的孤岛”来思考荒诞的现实生活等。缘于意识上的隐喻性,他的诗歌语言较多选用抽象的表达。这种抽象并非概念化的阐释,而是建构在口语化的叙事方式之上,也因此与现实生存之间建立了关联,以此来寻求诗歌写作内部的张力。于祁十木而言,诗歌写作不再是事件或情感的直观展现,而是通过抒情性的结构来完成对写作本体的超越。

此刻,壮美的广西,又是一年果香时。收获的季节里,树上挂满果实,沉甸甸的、金灿灿的,乍一看,多像这25位诗人的诗作呀,只是它们不在枝头上,而在书里。

(本版图片均由岜莱诗会提供)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号