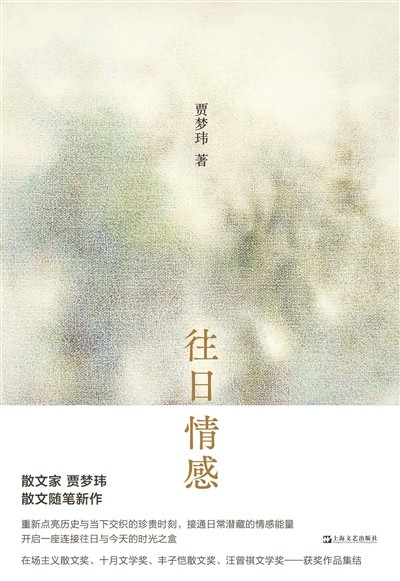

《往日情感》:对故乡永远的回望

发稿时间:2025-02-20 13:25:00 来源: 北京青年报

◎萧耳

金陵才子贾梦玮新著《往日情感》,一本属于冬天的书,也是一本讲述往日情怀的怀旧之书。当读到这个书名,我眼前似乎打开的是一部英伦小说,比如石黑一雄的《长日将尽》,小说以英伦管家史蒂文斯的回忆徐徐展开,他在达林顿勋爵府中见证了从一战到二战的岁月,打捞起那些已经失去的时光里最为珍贵的东西。如今,我在《往日情感》里,似乎看见贾梦玮变身为管家史蒂文斯,他像史蒂文斯一样沉吟岁月,他又像普鲁斯特那样多愁善感,中年人的眼泪有时并不落在眼眶以外,他及时收住了自己的情感,因为一克制,一节制,这往日情感的调门低沉了八度,余韵却多了三分,时浓时淡。

回忆之于个人正如历史之于人类

贾梦玮说,“往日”其实就是某种意义上的“故乡”,人生不过是对“故乡”永远的回望。回忆之于个人,正如历史之于人类。当一个江南才子年过五十,亲历了五十余年的金陵烟云,江南风华,我宁愿他的回忆是私人记忆的,绵密悠长的,意识流的,他有时是南朝写《文心雕龙》的刘勰,有时是明末写《陶庵梦忆》的张岱,我猜想,刘勰和张岱都是他的精神知交。他说,书总是要读的,书斋总是有的。刘勰、张岱,还有写《笔生花》的晚清才女邱心如、曾在江淮居住过的美国作家赛珍珠……这些与江淮交集过的人物,也都是他的书斋之友吧。

贾梦玮在《往日情感》中呈现他生命中“高保真”地体验过的“往日情感”,这份情感虽然没有统一形状,但他整体性的呈现里有爱,有情绪,有情愫,有情境。毫无疑问,这是一部以情动人的文人随笔。他在书中引用南朝梁元帝《梁安寺刹下铭》中的一句话——苦流长泛,爱火恒燃。人不动情那就是非人,现代人讲情商,将情当成了商品来消费,但问世间情为何物,没有了情的人,不过是一具行尸走肉。贾梦玮写童年和少年时的青梅竹马,两小有猜,俏皮地写自己过家家——我的“少年婚姻”算得上天长地久,从小学二年级一直到我初中毕业,“后来我因家境贫寒辍学,她继续上高中大学,我们的‘关系’也就自然了结”。这是个曾令他怅然的故事,她是他的同桌,那故事读来,就像读《诗经》中的某一篇,天真烂漫气四溢漫开,从往昔直抵今朝,依然可闻其声,可见其人,翩翩少年,婉然少女,人生变幻,岁月改变了心事。几十年过去,乡村生活已退场成为老照片,或许连一张老照片都没有,记忆也无从打捞。但我们从书中赤诚的文字,读到一个依然相信爱情的中年男人,他带一点点古典的痴气,像是从《红楼梦》里走出来的书生,像贾宝玉的影子打在了张爱玲笔下的静美月夜,作为一个男儿,他或许也曾幻想过张爱玲式的“我在这儿呀”式的默契的爱情?这猜想不仅令人莫名感动,又有些水月镜花之叹。

不因唯美而去掉鬼魅与狰狞

每年的冬天,是岁末新年交替时,在春温秋肃之后的总结,岁时收敛起蓬勃之意,读书人最易在岁末年初浓浓的回乡氛围中阅读张岱的《陶庵梦忆》,或《往日情感》。《往日情感》延续了《陶庵梦忆》,是在现代都市生活体系里的另一种梦忆,它整体呈现的是现代性的美学,但不经意间,张岱的才子气会从贾梦玮的笔端跳脱出来。比如作为南京人,贾梦玮写到大报恩寺塔,还说到大报恩寺塔与法国诺奖作家勒克莱齐奥的一段掌故。原来勒克莱齐奥说过:他与南京的关系,始于一座塔,童年时,这位法国人的父亲就跟他讲过南京大报恩寺塔的故事,而这座南京的塔也在安徒生的童话《天国花园》里出现。因了这一篇《塔,只为望见》,我又去诵读了一遍《陶庵梦忆》卷一之“报恩塔”:中国之大古董,永乐之大窑器,则报恩塔是也。报恩塔成于永乐初年,非成祖开国之精神、开国之物力、开国之功令,其胆智才略足以吞吐此塔者,不能成焉。一部《往日情感》,半部金陵文化、江淮文化的恋地陈情书,历史与当下,往昔与现在,以各种情愫交织在一起,20年前的贾梦玮写过才子书《红颜挽歌》,令人印象深刻,如今,他的笔下依然可见这一种才子风致。书中最应时令的,是一篇《春节也是有个性》。他也怀念童年时穷穷的春节,但出乎意料,贾梦玮写:“春节都是自己的,自家人的,基本不会和外人分享。”他的故乡苏中地区过去只有农历六月、七月半的鬼节才会吃饺子,所以电视里一说过年吃饺子,“我心里是很惶惑,很烦这句话的”。他写:物是人非最让人心痛伤怀,而要体验物是人非的情怀,故乡应是最好的去处。他写下故乡所见,感伤感怀是难免的。《往日情感》中,一个南京作家的在地性也是不可能遮蔽的。而我们读者,最乐意在各种在地性中甄别出文化与风俗的多样性来。物是人非,人间如梦,物非人非。回忆岁月,他写《户口的喜剧》,我们终于知道了他的更多过往——“我在家乡当了一年多的‘小农’后,曾先后在学校、机关和企业工作,地点也从小镇挪到了大城市,但我的户口性质仍是‘农业’……到了1994年考上研究生,我才从家乡把户口转出来,不由自主地从‘农业’变成了‘非农业’。”这是这位中年作家穿着母亲亲手做的布鞋,一路从乡村到大城市生涯的生命自况。文学绝非粉饰现实的矫揉造作,作家也有责任写出血肉淋漓的真实,或如巴尔扎克笔下的“人间喜剧”,随笔也不因唯美而去掉鬼魅与狰狞,他也直面现实中的伤痛记忆,这是贾梦玮的文字有力量之处。

浩荡而不可阻挡的现代生活样态

贾梦玮同时写下了浩荡而不可阻挡的现代生活、都市样态,这并不会破坏这本书的整体情态和风度,但多了一些不一样的仪态。

开篇长文《地铁上也有生离死别》,他写地下铁写得千回百转啊,地下的世界,人来人往,杂沓穿梭,聚散离合一一上演,一个去留不定的现代人生道场,在古代,则是一个个驿站。读罢此文,心想我这位几十年的老友原来就是如此温柔又多情的人。他于熙来攘往处,却感叹起“土旷人稀,相逢才少”,他引用《五灯会元》的妙笔令我拍案——

“凡睹人家男女、大地林沼,总是境。”

他写法国小城阿维尼翁的修道院,写南京的古寺,东西方语境交汇在人生旅途之间。修道院前的一对男女,兜率寺中的一对母子信徒,出世与入世之间,那微妙的命运的推手,他一落笔,就有一种隐秘的激情。“此岸,彼岸,我牵挂他们,也是在牵挂我自己。”他说,世俗情感有着巨大的吸引力。他下笔就有红颜挽歌与才子情调。他是独一种金陵才调,却接续了向下的人间烟火。他笔下又有一种温暖,让人感动的温暖,像岁末的圣诞季电影或贺岁档的电影,温暖中又有淡淡感伤。最动人的是,贾梦玮的文自带一种痴气,是中年心境的缠绵悱恻,人世间所有敏感的心灵,在《往日情感》中都能找到自己的投影。

他也写朋友。《去海南》一篇中,除了天涯怀古,他还回忆起与前辈文友韩少功先生的交往,他写道:“每次去海口,除了享受自然,吃海鲜、热带水果外,还有一件必做的事:见韩少功。”他回忆认识韩少功时,对方是名刊《天涯》的主编,贾梦玮这样坦白:“作为办刊人,我瞧得上眼的刊物很少,但对韩少功主编的《天涯》,我服气。”文人相惜,而文坛江湖,认识韩少功的人,都会“听听老韩怎么说”。又忆“特地去看少功,却不是去海南,而是到他在汨罗的家。文坛都知道,他大致是秋冬在海南,春夏在汨罗”。“少功的家在一座乡村小学旁边,周围都是农家,一派乡野的气息。”“终于找到他家,少功正在地里忙活,伺候庄稼和他的蔬菜地……”这样的现代文人交往,贾梦玮淡淡道来,我却读出了一种深厚的情愫,高远的古风。苏东坡的时代,文友之间不也是这样交往的吗,地里摘把菜,打个鱼,喝个小酒,谈天说地,臧否人物,笑傲下江湖,文友当酒友当何如?醒时相交欢,醉后各分散,当然得先把醉了的那位先送回家去。

他是如此欣赏韩少功——“我的印象中,韩少功是中国绝无仅有的每年总有几个月时间真正与农民生活在一起的名作家。他有资格思考中国问题。”他认为,“少功能系忧天下。”看来,这是贾梦玮的知识分子情怀与朋友的同频共振。

乙巳年初,江南晴晴雨雨,品一部《往日情感》如品香,前有天日高霁,霏霏霭霭,中有摇摇曳曳,缠绵顽艳,后又添人间烟火几缕,这正是作者人至中年之后,红尘过往,视角又向下兼容并蓄了好些,更贴着了烟火苍生。南方水阔,北地风多,居于南北交界处的金陵贾梦玮兄,爱红颜、爱植物、爱美酒、爱花草,爱故乡、爱布鞋、爱诗文,爱骚人墨客、爱都市喧哗之声、爱清江浦与抚仙湖、爱金陵风雅吴中人物、爱往日情怀……一部《往日情感》似一夜清谈,香烟缭绕,夜而掩卷,半日方散。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号