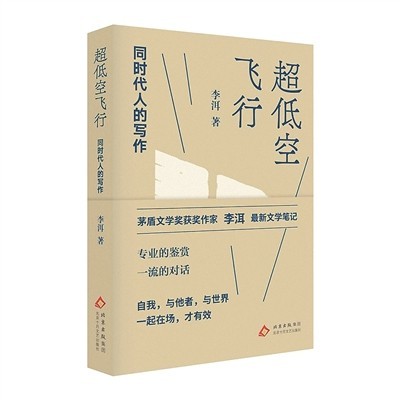

李洱《超低空飞行》:

作家与作家的隔空对话

发稿时间:2025-03-27 10:35:00 来源: 人民日报海外版

本报电(徐昳清)近日,《超低空飞行:同时代人的写作》新书分享会在京举办,该书作者、茅盾文学奖得主李洱与北京师范大学文学院教授张清华、中国人民大学文学院教授梁鸿、北京十月文艺出版社总编辑韩敬群、北京大学中文系讲师樊迎春等嘉宾,围绕“写作是一种对话”的主题进行讨论。《超低空飞行》是李洱的最新文学笔记,书中作者以批评者之姿态贴近、观察文学现场,以写作者之本能参与、描摹文学现场。全书共分三辑。辑一、辑二既有对汪曾祺、史铁生、张洁等逝者的追念和回忆,也涵盖对莫言、格非、张炜、梁鸿、何向阳等同道的赏鉴与评论,辑三回归自身,集中展示作者的阅读兴趣和创作经验。

活动中,韩敬群分享了该书的出版历程,并将其置于文学史的长河中进行审视。他说:“从曹丕、杜甫到鲁迅,优秀的作家往往也是一流的批评家,李洱不仅接续了这一传统,更让这份传统,带上了他独有的个人智慧与个人才华。”书中对已故作家的追忆,对同代作家的评述,既深刻又富有情感,为当代文学史勾勒出一幅幅鲜活的画面。

张清华则以“烟火腊肉与冰雪文字”的奇特比喻形容李洱——生活中像块“腊肉”般接地气,写起文章却干净得像雪。“一旦进入文学场域,他便如鹰隼般在历史高空盘旋,又像麻雀般贴地捕捉细节。”这样的修辞,道出了李洱作为知识型写作者的独特魅力。

梁鸿认为,《超低空飞行》中,“李洱写的是知识分子的生活,同时映射出当代中国人的生存样态。他非常犀利地把握了一个人的精神结构。”她提及书中对何向阳的书写,由诗歌进入生活,展示出有血肉的、典雅的、对精神有纯粹追求的女性作家形象。

李洱提到,“在中国的语境中,关于文学的阐释,从对话的角度出发,便具有了一种区别于西方语境的现实意义。”谈及作家的精神立场,他援引意大利学者阿甘本的“同时代人”概念,主张以“不从俗”的独立姿态拓展文学的疆域。最后,他以“雪隐鹭鸶飞始见,柳藏鹦鹉语方知”的诗句说明了文学批评的价值——“在雪影当中发现鹭鸶,在满目葱绿的柳林里面看到鹦鹉,发现它,替它说话,传递给更多的读者,这就是最好的批评。”

活动尾声,主持人樊迎春以美国诗人玛丽安·摩尔的诗句作结:“在想象的花园里有一只真实的蟾蜍。”这句被李洱引用于书中的隐喻,恰成为整场对话的绝佳注脚。当写作者在经验与虚构、在场与对话、肃穆与温情间持续穿行,文学便在这充满张力的对话中生长出力量。

据悉,《超低空飞行》上市半月即登顶多个图书榜单,以其智性锋芒与人文体温在读者心中激起回响。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号