◎胡洪侠

藏书票艺术迄今已延绵了五六百年。时下互联的新媒体早变成图文的新载体,书籍的实用功能已遭多种平台与渠道替代,纸质书阅读的小众化已是一个无以避免的趋势。在此大变局之中,藏书票的命运又如何?

昔日爱书人总爱说,有藏书票的书就不是无家可归的;藏书票是书的身份证;藏书票是“纸上宝石”……现在看来,种种说法中唯“纸上宝石”的说法还依然有效。这要归功于藏书票本身的本事:它早就离开书籍,开始独自在世间行走、社交与展示,俨然演进成了一门拥有自己江湖的独立艺术。偶尔它们回家团聚,相互间重温一番当年出发时的初心与雄心,这就产生了以书籍样式流传的藏书票集。

我拥有的第一本藏书票集

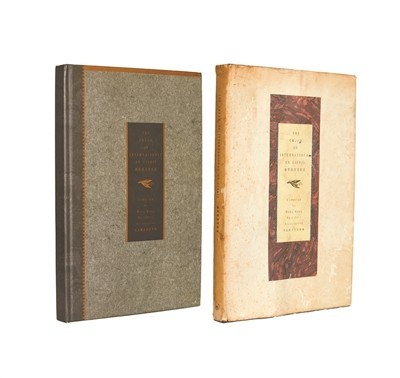

我拥有的第一本藏书票集是港版《国际藏书票精选》。前几天翻出这本书,发现外封套早经众银鱼盘踞多时,如今孔洞森列,斑斑点点,虫痕纵横,大有篆意,俨然一页“蠹书序跋”。只可惜它们说了些什么,我等无从知晓。

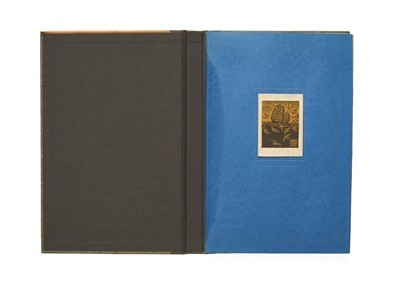

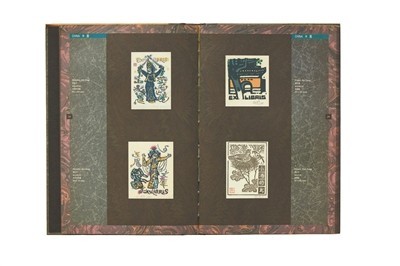

此书由香港藏书票协会编,三联书店(香港)有限公司出版,1991年10月香港第1次印刷。大十六开,精装,厚纸彩印,收录290枚藏书票图。内封面贴有一张古元藏书票,方寸画面间,海阔天空,船帆竞发,群鸥翔集。有人曾说手工粘贴在此的这枚古元先生自用书票乃是“原票”,我起初也曾相信。此次写“旧书新知”,我想起要向宁成春先生求证。“不可能,”宁老师说,“不可能把古元的原版票弄来,那太珍贵了,一张真票可能比一本画册还要贵。”

我相信宁老师说的,因为当年他是这本画册的责任编辑。2022年和宁老师在深圳再次见面时,我曾拿此书让他签名,他说,三十年前在香港做这本书,太有意思了:书名是请饶宗颐先生题签;装帧设计由当时还年轻的陆智昌操刀,那时内地还没几个人知道他;书票是从一千多张作品中选出来的,印制时不论选材还是技术都很先进、很讲究,书出来很快就获了印制大奖:“你需要找很多人在这本书上签名。”

“太不容易了,”我小心合上这本作品质量与设计印制精美程度皆前所未见的中英文藏书票集说,“饶公已经仙逝了。”

宁老师说的大奖,全称是香港市政局“1991年度香港最佳印制书籍奖”中文组和英文组总冠军。当然,1993年我与此书相遇时并不知它的出身,只是第一眼看上去它的“颜值”相当特别,和同时摆在玻璃柜的其他书迥然不同,有“国际范儿”,通体散发洋气。我曾专为此写过一则“微书话”:

香港三联1991年版《国际藏书票精选》,是我在广州三联买的。第一次见到时嫌书价太贵,丢下没买。过了半年再去看时,书价竟然涨了一百多,真是见了鬼了。没办法,痛下杀手,“娶她回家”。印制极精美,曾获亚洲书籍设计金奖,设计者为宁成春。扉页还贴有古元自制藏书票一枚,怪不得定价一个劲地乱涨。

藏书票作为小众艺术在香港坚韧地存活下来

从眼下视角回望,1990年代是一个何等崇尚国际化的年代,也是我们这些尚未踏出过国境的人一见“国际”二字就莫名心动的年代。彼时的藏书票艺术,倒是比经济乃至文化众多领域都更早实现了国际化。这大概得益于藏书票艺术有天然的“全球”基因:它诞生自德国,盛行于欧美,传入东方也有超过百年历史。17世纪开始,国与国藏书票机构之间收藏和交换藏书票就已经成为时尚。藏书票在中国的兴起是在1930年代,到了1984年,中国终于也有了第一个藏书票研究会。1986年,中国首届藏书票展在北京举办。1990年德国威斯巴登州举行第23届国际藏书票展,中国就有50多位艺术家的作品参展。到日本札幌举行第24届国际藏书票展时,中国参展的艺术家已达百余人。

这本港版《国际藏书票精选》收入的则是从1991年香港国际藏书票展千余件参展作品中选出的290幅,其中入选画册图录的内地参展艺术家也有28人,包括了古元、李桦、李平凡、杨可扬、梁栋等一众名将。多少年后很多内地版画家回顾自己的艺术道路,都会把参加香港国际藏书票展或作品收入《国际藏书票精选》写入简历,证明自己早就走向了世界。

是的,国际化大都市香港,也一度是大中华地区藏书票的博览交易中心。1991年10月,国际藏书票展在香港大学冯平山博物馆举办,参展的两百多位作者来自二十多个国家或地区,中国内地、香港与台湾之外,尚有奥地利、比利时、保加利亚、捷克、丹麦、英国、芬兰、德国、匈牙利、日本、波兰、瑞典、美国、南斯拉夫等。

主办此次展览的香港藏书票协会,则是1989年12月成立的。共创此协会的本港艺术家陈法兴、郑大戈、蔡金章、许晴野、许朝英、熊美仪、熊爱仪、黄俊如、余元康等都有作品参加展览与入选票集。查网上资料可知,这个协会至今依然活跃,年年都会举办各类藏书票展览及书票艺术进学校、社区和图书馆一类活动。相比之下,深圳藏书票界也曾借毗邻香港之便活跃过几年,近些年似乎无声无息了(或许是我孤陋寡闻也未可知)。

藏书票作为小众艺术,在香港这样一座国际化城市里能坚韧地存活下来,是一件令人刮目相看的事情。或许这还是要拜香港文化的国际与多元所赐,但也与几十年间多位文化名家的力倡力行有关。1962年,唐弢先生在北京出版社印行《书话》一书,其中收有《藏书票》一文。文章在介绍了藏书票的起源、样式、风格、制作与使用方法后说,中国文人积习相沿,喜用藏书印,“只记得郁达夫、叶灵凤两位有藏书票,叶灵凤且为藏书票收藏者之一”。

彼时叶灵凤先生正在香港,读了唐先生的文章,即于1962年9月13日在香港《新晚报》发表了一篇《藏书票与我》,接着唐文的话头说,他还设计过一张藏书票,“采用的是汉砖上的图案,是一只凤,我将它加工,变得更繁复一点,……印了几千张,试贴了几本书……”他说他对藏书票的兴趣来自于日本杂志,且曾写信向研究藏书票的大家斋藤昌三求购过《藏书票之话》。他还应斋藤昌三的要求将自己的藏书票寄去日本,换回不少日本藏书家的藏书票,还被日本同道在会员刊物上誉为“在中国的唯一一个热衷于藏书票搜集的藏书家”。

叶先生说的都是1930年代的事,彼时他是不是搜集藏书票的“中国唯一”先按下不表,至少在他写文章的1960年代,在香港,他大概是唯一设计过、搜藏过、传播过藏书票的藏书家,是懂藏书票文化最深的作家。在他之后,香港一帮爱书人和藏书家就开始谈论藏书票了。这里略举数例。

黄俊东先生的《猎书小记》中有一篇《藏书票之话》,其中说到1970年代初叶灵凤先生曾有意在香港开一次藏书票展览会,后不知何故而作罢。“1975年11月21日叶先生不幸病逝,藏书票展览会更是遥遥无期了。”他还谈到自己收集藏书票专书的甘苦,讲述了久觅不得又终于喜得斋藤昌三《藏书票之话》的故事,详细介绍了此书的装帧、设计、内容、插图诸方面,喜悦与宝爱的心情溢于言表。

仿佛是在窥视私人相册

上个世纪七十年代,伦敦玩藏书票的人也不多。一部《雷克斯·惠斯勒藏书印记设计图样》,出版人共印1000册,其中350册扉页上贴赠一张原版票,定价比另外650册贵一倍。这和前述宁成春老师的说法相当一致了:如果港三联版《国际藏书票精选》内封面上贴了古元先生原票,价格就不知变成什么样了。起码我敢保证我手中这本书中的贴票,是如假包换的大批量印制票。

即使如此,《国际藏书票精选》一书能在1991年于香港问世,仍然是值得庆贺的一件事。彼时中文藏书票专书实在不多,内地出版物我藏有李平凡先生1986年编的一本《日本版画藏书票选集》(人民美术版)。香港出版物我有梅创基《纸上宝石:版画藏书票》一书。香港藏书票协会成立后还曾于1990年编过一本《香港藏书票协会会员作品集》。至于台湾吴兴文先生藏书票系列专书的出版就都在1991年之后了。

自书籍之美角度观之,《国际藏书票精选》可谓遥遥领先。此书正文页面先印深色底纹,再将彩色藏书票印于其上,随手翻开任何一页,都感觉仿佛是在窥视私人相册。此书的精装加平装双封面设计与装订,也成了几年后宁成春先生在北京整体设计豪华典藏版《莎士比亚画廊》时的灵感来源。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号