读者在书展上选购工具书。光明图片/视觉中国

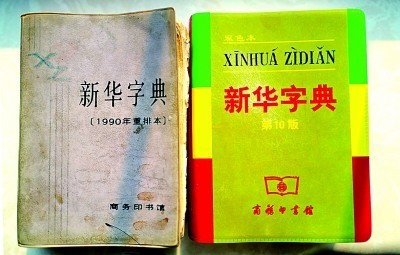

1990年重排版本与第10版《新华字典》 光明图片/视觉中国

新中国成立后,国家始终重视文化教育和语言文字规范工作,《新华字典》《现代汉语词典》等语文辞书应运而生,并在此后七十余年里始终肩负普通话推广和语言文字规范的重任,为文化教育事业作出重要贡献。正如近代辞书编纂家、老版《辞源》主编陆尔奎先生所言:“国无辞书,无文化之可言也。”语文辞书既是国家语言面貌的规范载体,更是民族文化记忆与社会发展历程的重要记录者。新时代语文辞书通过工具书的独特形式,以字词为媒,讲述中国故事。

以简驭繁,呈现中华文明内涵

作为世界上历史最悠久、连续未断且影响深远的文明之一,中华文化涵盖多元而深邃的领域。新时代语文辞书博采典籍中的文化符号,以基础字词为纲,借由词义训释与语义关联,系统呈现中华文明丰富内涵。

语文辞书系统收录概括性文化词,通过多维角度勾勒中华文明整体框架。“仰韶文化、河姆渡文化、红山文化、大汶口文化、良渚文化、龙山文化”勾画新石器时代中华文明起源的璀璨星图,展现先民因地制宜创造的农耕、制陶、玉器等文明形态;“儒家、道家、法家、墨家”浓缩春秋战国时期“百家争鸣”的精神图谱;“诗、词、曲、赋、散文”呈现古典文学多维艺术形态;“白描、工笔、写意、泼墨”凝练传统绘画哲学表达;“春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳”描绘岁时仪轨中的家国情怀;“农历”与“二十四节气”词群,既标注农耕文明的时序智慧,也承载着“天人合一”的宇宙观。

语文辞书广泛收录具体性文化词,通过具体意象构建文化记忆点。“彩陶、白陶、黑陶”等器物为现代人架起通往仰韶文化和大汶口文化的桥梁;“仁道、无为、法治”等主张深入阐释诸子百家的思想精髓;“春联、压岁钱、龙船、粽子、兔儿爷、月饼”等节俗物品让传统节日的浓郁氛围跃然纸上。“甲骨文、金文、小篆、隶书、草书、行书、楷书”字体揭示中华文字三千年的演变路径,同时也展现了中华书法艺术的传承魅力;“瓷器、漆器、刺绣、缂丝、绢花、烙花、竹编、柳编、玉雕、根雕、泥塑、陶塑、竹黄、景泰蓝”等手工艺或手工艺品彰显中华“技道合一”的工匠精神。

语文辞书收录常用凝练性文化词,通过典故解码激活传统文化基因。成语是中华文化的瑰宝、传统智慧的结晶,承载着深邃的历史典故与文化内涵。儒家“杀身成仁”的牺牲精神,照亮无数仁人志士前行的道路;道家“上善若水”的哲学智慧,引导人们以柔克刚、顺应自然;李白诗中“青梅竹马”的纯真意象,让人们感受到人性中本真的情感;苏轼词中“明日黄花”的时光喟叹,引发人们对生命意义的思考;王羲之“入木三分”的书法境界,彰显书圣笔墨间力透纸背的深厚功底;岳飞“怒发冲冠”的家国情怀,激励无数中华儿女为家国安宁前赴后继;《史记》中孔子“韦编三绝”的治学态度,展现圣人勤学不辍的精神风貌,成为后世学者治学的典范。

这些词语以独立词条的形式收录于词典,又通过释义中的文化脉络彼此关联,从一件简单的器物、一个基础的概念出发,使读者在查阅字词时,既掌握语言文字规范,更潜移默化地接受文化浸润,最终实现“以简驭繁”的文化传承使命。

以小见大,展示丰富文化

中华文化丰富多样,是历史长河中交融共生与文化创新的结果。新时代语文辞书通过收录并解码蕴含复杂文化内涵的方块汉字,记录和传播着这种多样性,既展示中华文化的丰富性与包容性,也为世界提供了理解中国文化的窗口。

语文辞书全面收录56个民族名称的规范用词,细致介绍各民族主要分布地域,勾勒出56个民族共同扎根华夏大地繁衍生息的图景;更以人文视角精心采撷富有民族文化特质的词汇,比如“泼水节、火把节、那达慕”等洋溢民族风情的节日,“旗袍、哈达、袷袢”等彰显民族特色和审美的服饰,“酥油茶、糌粑、馕、炒米”等蕴含民族智慧的美食,“伽倻琴、马头琴、冬不拉”等演绎民族情感的乐器,“酥油花、壮锦、苗绣”等展现民族手工艺的艺术品,“藏戏、土戏、傣剧、苗剧”等承载民族集体叙事的戏剧形态。小小的文化符号蕴含丰富的民族文化基因,生动诠释“各美其美,美美与共”的中华民族共同体意识。

语文辞书广泛收录通行度较高的方言词汇,如人称代词类“俺、侬、渠、怹”等,亲属称谓类“阿公、阿婆、姆妈、娭毑”等,“甘薯”对应的方言词“山药、山药蛋、山芋、苕、红苕、番薯、芋头、地瓜”等。部分辞书采用方言标注体例关联国家通用语言和方言词,如“蚕豆”有的地区叫“罗汉果”,“茶炊”有的地区叫“茶炊子、烧心壶”,“麻雀”有的地区叫“家雀儿”,“跑旱船”有的地区叫“采莲船”,“皮影戏”有的地区叫“驴皮影”,“绕口令”有的地区叫“急口令”,等等。地域词汇的多样性折射出地域群体独特的认知视角和生活智慧,最终在语文辞书的系统性呈现中,勾勒出中华地域文化“多元一体”的壮阔图景。

语文辞书还系统收录了反映地方文化特色的词汇,“京剧、昆曲、沪剧、河北梆子、秦腔、越剧”等展示了我国各地传统戏剧独具特色且繁荣发展的景况;“苏绣、蜀绣、粤绣、湘绣”等各放异彩,共同绣出我国刺绣艺术的锦绣河山;“苏菜、川菜、徽菜、鲁菜、闽菜、湘菜、粤菜、浙菜”都讲究“色香味形器”的和谐,展现中华饮食文化的博大精深;“白茶、黑茶、红茶、黄茶、绿茶”等发酵程度不同、制作工艺不同,却共同沏出了中华茶文化的深厚底蕴。这些具有文化代表性和典型性的词汇生动描绘出“一方水土养一方人”的鲜活图景,诠释了中国特色的“和而不同”的地域文化。

以词映迁,记录社会发展

新中国成立后,中国共产党领导人民完成社会主义革命并确立基本制度,改革开放推动经济与科技腾飞。新时代,我国全面建成小康社会,秉持新发展理念,推进“一带一路”,国际地位提升,正以中国式现代化推进民族复兴。吕叔湘先生曾说:“凡是‘现代’词典都要跟上时代,不断修订。”新时代语文辞书已超越单纯字词释义,通过新词汇的增补、传统词义的丰富、例句内容的更新,立体记录社会变迁的轨迹,生动映照时代的脉搏。

辞书修订见证新时代治国理政思想的深化与创新。“两个一百年、中国梦、一带一路”展现国家发展战略目标,凝聚民族复兴核心愿景,彰显对外开放全球合作理念。“四个全面、五大发展理念、政治生态、三严三实”标志中国政治体制在理论创新与实践探索中持续完善,体现了党领导人民治国理政的智慧与决心。“八项规定、四风、反腐、打铁还需自身硬、灯下黑、零容忍”以及“踏石留印,抓铁有痕”等展现新时代中国共产党从严治党、坚决惩治腐败的决心。新时代语文辞书与时俱进,对这些词汇的增收与释义调整,镌刻了中国共产党探索现代化道路的历史印记,真实记录着中华民族伟大复兴的进程。

辞书修订见证经济的转型与创新。从最初的“计划经济、个体经济、集体经济”到20世纪90年代的“国有企业、民营企业、私营企业”等,记录改革开放后中国从计划经济到社会主义市场经济的转型;再到21世纪初“外企、三资企业”“创业板市场、股指期货”“光伏效应、生物芯片”“电子商务、网购”等,反映中国加入世界贸易组织(WTO)后经济结构的多元化、金融市场的发展、新兴产业的崛起以及网络经济的萌芽;再到近年来“共享经济、数字货币、元宇宙”等的出现,呈现中国数字经济新业态的发展。这些词汇收录于辞书的时间轨迹恰似一幅动态经济坐标图,清晰勾勒出中国经济从高速增长迈向高质量发展的历程。

辞书修订见证科技的发展与创新。“原子弹、导弹、氢弹、人造卫星、石油大会战、鞍钢宪法”等体现新中国成立后科技发展国家主导、国防优先、自主创新的时代特征;“科学技术是第一生产力、科教兴国、专利法、孵化器、高新技术、超导体、纳米材料、芯片”等反映改革开放后科技体制改革成功推动高新技术产业初步建立;“宽带、蓝牙、主板、互联网、电子邮件、微博、物联网、大数据、云计算”等勾勒出21世纪以来信息技术从基础通信到智能生态的跨越式发展;“新能源、低碳、减耗、减排、碳达峰、碳中和”等则彰显近年来环保科技作为可持续发展核心驱动力的全球共识,凸显中国在该领域从技术突破到产业引领的先锋地位。辞书中涌现的这些新词、新例等清晰记录着中国科技从“跟跑”到“并跑”再到部分领域“领跑”的跃升历程。

新时代语文辞书用一个个字词记录着时代的发展,如同将散落的星辰连缀成银河,静静讲述着中国的历史和文化。《新华字典》《现代汉语词典》这样的国民工具书,不仅是查检字词的工具,更是百姓学习语言、认知文化的启蒙老师。孩子们翻阅字典习字时,爱国的情怀与民族的精神已“润物细无声”般悄然在心灵扎根。如今,这些方方正正的汉字通过辞书这一载体远渡重洋,承载中国智慧成为文化使者,用最质朴的语言向世界展现真实、立体、发展的中国。

(作者:张娟,系中国社会科学院语言研究所新型辞书编辑室副主任)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号