五代南塘仙姬文绘图(局部) 五代十国 周文矩

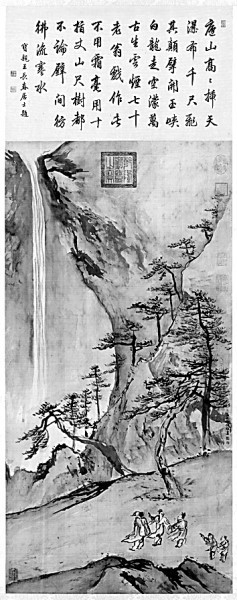

庐山瀑布图 清 高其佩

《诗词中国》

王蒙 著

江苏人民出版社

凤凰出版社

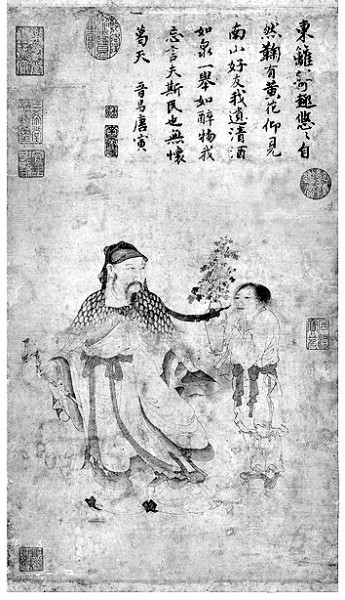

采菊图 明 唐寅

近年来,中华诗词热度持续攀升,为满足读者对诗词文化的热切需求,各类诗词选本与赏析著作不断涌现。王蒙的新作《诗词中国》以其鲜明独特的视角、灵动鲜活的语言,从众多书籍里脱颖而出,成为诗词爱好者的案头珍藏。

王蒙的创作生涯始终与时代紧密相连。他的笔触从未停止对生活与理想的探寻。《诗词中国》是他创作视野的又一次拓展,他将目光聚焦中华古典诗词,为古老诗词注入现代活力。

该书精心挑选出82位作者的218首诗词,分为“诗话”与“词话”两编。“诗话编”按照诗体进行编排,共包含5个部分,每个部分又细分若干专题。“词话”编则不按词牌(即词体)分类,而是划分为18个专题。该书编排的独特之处在于,它依据专题筛选诗词,并配以30余幅古典名画,每个专题按照年代顺序排列,宛如搭建起一座跨越时空的诗词文化长廊。书中既有我们耳熟能详的唐诗宋词,也有汉魏乐府、元曲以及明清诗词等不同时代的精华篇章,构成了一部微型的中华诗歌史。

诗论与词论

该书是一本解诗书。收录的每一首诗词,皆是中华诗词中的经典之作。王蒙以优美的文字对这些诗词进行议论。对于仅寥寥数字的诗句,他常常能将其转化为几句甚至几段通俗易懂的话,让读者一读就懂。议论性的文字,率意而率真,在诗词的不同情境中切换自如,娓娓道来。语言简洁却内涵丰富,别开生面。例如,在评价贾岛的“松下问童子”时,他写道:“全诗浅显、单纯、朴素,充满童子语、童子心、童子状,没有丝毫装模作样、故作高深之感。这样的文本,只需稍作品读,求解其意,便能领略其中趣味,可深可浅,可浓可淡,有一种诗意的自由顺畅。无论是深入解读还是一读而过,都能让人在‘一触即了’的阅读体验中获得心灵满足,看似浅显实则意味深长,韵味隽永。”

王蒙写《诗词中国》的目的,并非仅仅在于解诗,更在于阐述诗论和词论,即抒发他对诗词的独特观点和看法,这属于文学理论的范畴。在中国诗词史和文学史上,阐述诗词理论的著作众多,书名各异。例如,南朝钟嵘的《诗品》是第一部专门论诗的著作,被后人誉为“百代诗话之祖”。此后,代表性的著作有欧阳修的《六一诗话》、张戒的《岁寒堂诗话》、姜夔的《白石道人诗说》、严羽的《沧浪诗话》、李清照的《词论》、吕本中的《紫微诗话》、王若虚的《滹南诗话》、袁枚的《随园诗话》、王国维的《人间词话》等。王蒙在《诗词中国》一书中采用了“诗话”和“词话”的形式。然而,《诗词中国》并非传统意义上的文学理论著作,它是在说诗解诗的过程中,自然地阐发作者的诗论和词论观点,通俗易懂。

王蒙在解读《春晓》时指出,中国古典诗词的概括性、符号性、泛述性以及可发挥性极具特质。诗词之美亦呈多元形态,存在着壮美与柔美之分。同时,丰富、深邃甚至隐晦也是一种美,比如李商隐爱情诗的隐晦朦胧;而单纯透明、简单质朴甚至带点“傻气”,同样是一种美。

论及诗词本质,王蒙以苏轼咏西湖诗为例,强调诗词是现实的反映。他认为,苏轼写西湖的诗,并非刻意创作、练习或吟咏而成,而是西湖本身的魅力使然,苏轼只是张口即来的即兴表达。这种“张口即来”的创作状态,印证了诗词首先源于现实生活,而后才成为文学作品的本质属性。因此,好诗是一种发现。例如,白居易的“离离原上草”,诗人就发现了草色与观者之间的距离。这种发现,实际上是一种对生活的审美“观照”。

在诗词的功能与价值阐释上,王蒙在书中用了大量笔墨展开论述。

第一,诗词具有记述人生的作用,它能够成为人生境遇和感悟的载体。在王蒙看来,文学以及诗词歌赋的力量,在于对人生的真实性、浪漫性、自然性、社会性、心理性、梦幻性等各种特色、秘密的记述、抒发、证明、描摹和发挥。同时,诗词还能记录历史,成为史诗。比如杜甫的“三吏”“三别”,如果没有杜甫的这些诗作,谁又能为安史之乱作证,描绘出黎民百姓在动乱中的痛苦呢?

第二,诗词能够启迪人生,成为感发教化的教科书。诗歌和文学使人生更具耐忆性,耐忆性是对人生短促性的一种弥补与平衡,其中还蕴含着个性、共性、民族性和人类性。当我们将王维的“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”与高适的“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”联系起来时,王蒙写道:拥有古典诗词宝库的国人是无比幸福的,在挽留惜别时可引用王维的诗,鼓励出行开拓创业时可用高适的诗。诗不仅为人生作证,也为共性作证。

第三,诗词具有激发情怀的功能。在评说唐代王翰的《凉州词》时,王蒙写道:人生几十年,充满了艰难、窝囊、勉强、无奈,以及迷迷糊糊、索然无味的时刻。与那种凑凑合合、将将就就的人生相比,“葡萄美酒夜光杯”“欲饮琵琶马上催”“古来征战几人回”所描绘的生活、人生和命运,更值得人们去拼搏、去体验、去淋漓尽致地活一回。王蒙以饱满的情感,热情赞美了所有具有家国情怀的诗词。

第四,诗词具有自我抚慰及抚慰他人的作用。王蒙指出,自我抚慰是诗词文学的功能之一,通过对自苦的描述,达到倾诉和展示的目的,能让人沉醉、欣赏,就如同“冬天来了,春天还会远吗”所带来的慰藉一样。在解读《春晓》的结尾时,王蒙写道:登楼远眺、穷千里目是好诗,酣睡贪眠、惦记落花同样是好诗。诗,既可以“兴观群怨”,也可以让人在平和中保持良善。

写诗与读诗

对于写诗与读诗的阐述,是王蒙诗论与词论的重要组成部分。王蒙指出,诗词是现实的反映,但在浩如烟海的古诗中,要实现独到的发现并非易事。因为写诗是一种创造,没有一定的创造力,就难以写出好诗。创造力包含幻想和想象,诗词需要幻想,有幻想才有诗意,有真实才有诗的可信度,有想象才有灵气,有信念才有独特的韵味。这就是幻想、想象与现实世界的关系。因此,世上存在的事物,诗里都会有所体现;而世上不存在的事物,诗里也可能出现。例如,“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”,那诱人的黄鹤就是从诗中诞生的。现实不仅包括日月星辰、山脉河流,更涵盖生活。生活是诗的源泉,王维的“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”,便是生活催生的诗句,充满了浓郁的生活气息,同时诗句又激活了人们的生活情感和心理。无数游子在节日时都会因这句诗而思亲思乡。生活中处处充满诗意,诗中也饱含着生活的韵味。因此,诗词的价值在于其生活气息,包括精神生活气息,以及它们所具有的生机、活力和蓬勃的生命力。

由此,王蒙坚定地断言:文学的力量,源自人间的力量、命运的力量、痛苦与欢乐的力量、天地日月星的力量、世界的力量、宇宙的力量。诗词既是现实和社会的反映,又是诗人的创造。那么,如何才能实现这种创造呢?王蒙的答案是依靠诗心。写诗需要诗心,诗心即仁心,诗人应是仁人。诗心并非高高在上、伟大非凡的,而应当是百姓之心。杜甫正是以百姓之心,诉说黎民百姓的艰难困苦。既然诗心如此,王蒙所喜爱的诗词语言是“天然”“天成”的,他欣赏杨万里的“口语”、韩愈的“土话”。诗源于真情,是用心灵、心志和热血写成的,因此,诗能赋予万物以生命,并非简单的照镜子式的反映。写诗是创造,读诗解诗同样也是一种创造。解释学认为,人对文本、历史、现实的认识,实际上都是人的解释。王蒙说,中国古典诗词一旦创作出来,就不再仅仅属于作者个人。尤其是诗中的微型绝句,寥寥数字,却给读者留下了大量的再创造空间。解诗,就是读者的“解释”,于是便有了联想性解诗、知识性解诗、百科全书式解诗等方式。而诗句的非直观化、隐喻化,本身就为解诗增添了趣味。

文学的思维与语言

王蒙是当代著名作家,因此,本书主要采用文学视角,运用文学思维,使用文学语言。王蒙还擅长运用形象思维,使该书语言生动活泼、不拘一格。他在“前言”中提到:“本诗话大体上散文成分占40%,诗(文)论成分占30%,小说故事成分占15%,杂文与幽默成分占15%。小说故事和散文幽默成分,是指我从小说与近现代大众艺术角度掂量感悟一些诗词作品的灵气。”这是从整体上对本书的概括。阅读该书时,可以明显感受到,作者的文学思维是形象思维、辩证思维和历史思维的有机融合。很多思想观点以画面的形式呈现,引人入胜,尽管他已90多岁高龄,但对时代新词、网络词汇运用得恰到好处,使字里行间充满时代气息。

王蒙在书中探讨了许多矛盾双方的关系,充满了哲思与智慧。比如解读李商隐的《乐游原》“夕阳无限好,只是近黄昏”时,王蒙指出,中国诗词常用“无限”来形容无边无际、无数无定、无额度等。他引用了许多包含“无限”的诗句,并说明,这里的“无限”并非数学意义上的无限,而是无形、无语、无定规、无量极、无端倪之意。“一切的无限好,应该起源于美好的有限。所有的美好,从宏观角度看,都离不开美好的有所局限、有所衰微,乃至转瞬即逝。如果天上的夕阳永恒不衰,如果美丽的夕阳能够高悬亿万斯年,如果只有黄昏而没有黑夜,那还会有美好吗?还会有李商隐、李白、李璟的无限遗憾吗?”该书对诗词的探讨与感悟贯穿古今中外,在时空交织中展现诗词跨越时代的生命力。

综上所述,《诗词中国》是王蒙创作宝库中的又一力作,对于诗词鉴赏、诗论词论的研究、思维的拓展以及文字表达吸引力的提升,都具有重要价值。

(作者:周文彰,系中华诗词学会会长)

本文图片均选自《诗词中国》

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号