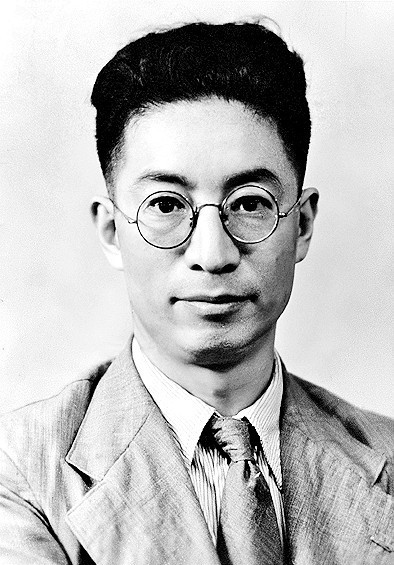

郑振铎 资料图片

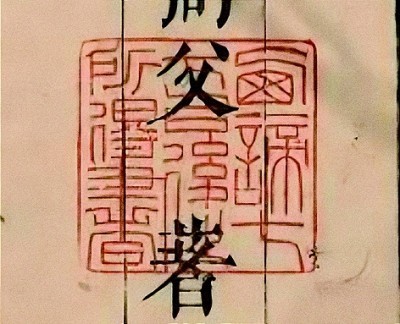

郑振铎藏书章“西谛七七以后所得书” 资料图片

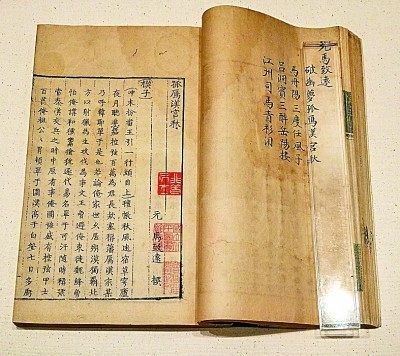

现藏于中国国家图书馆的《脉望馆钞校本古今杂剧》 资料图片

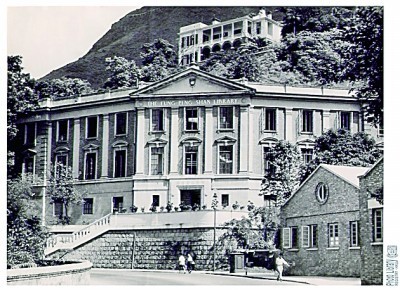

1939年—1941年,大量从中国内地寄港的善本书寄存于香港大学冯平山图书馆之内 资料图片

抗战时期,兵燹四起,几代藏书家苦心积累的古籍四处散佚,另一方面,日本军方有计划地对我国珍贵古籍进行大规模的搜求与掠夺。2009年,吴真在东京偶然间看到一条日寇随军记者关于战时搜集与汇总中国珍稀图书的记载,激发了她探究抗战时期中国古籍遭受“书厄”的好奇心,自此,在本职中国古代戏曲文献研究之余,她沿着两条路径展开了图书追踪研究,一为国内古籍在古旧书业中的贩卖交易,一为日本各图书馆战时中国图书的存藏遭遇。

吴真找到一个重要个案:1938年,稀世孤本《脉望馆钞校本古今杂剧》(以下简称《古今杂剧》)惊现于乱世,几经易手,最终在郑振铎的努力之下收归国有。她将目光聚焦在中国俗文学研究开创者郑振铎身上,再延展到以郑振铎为中心的,以往不为人所知的地下文献保护工作。在新书《暗斗:一个书生的文化抗战》(以下简称《暗斗》)中,吴真不仅破解了搜购《古今杂剧》触发的“古书局中局”,还将自己的专业“古代戏曲”与“抗战书厄”这一话题完美结合,勾画出近代史上一幕“文化抗战”的壮阔图景。这部书是她学术写作的全新探索,具有极强的问题意识和重要的创新发现。

本书对近代书籍文化史进行了一次深入考察,从戏曲研究、古籍收藏、文化交流的学术风向转变上,来理解郑振铎“收异书于兵荒马乱之世,守文献于秦火鲁壁之际”的意义,在学术发展史脉络上,解读上海沦陷区的图书抢救事业。

郑振铎抢救性地收购古籍,影响了古旧书业的生态。在古籍收藏的传统中,珍视宋元秘本,以宋元旧刻为尊,是私人藏书楼的不二法则。近代以来,收藏观念发生转变,方志和地图文献因关系着国族情感和历史认知,在藏书中的地位日益凸显。而晚清别集的版本价值不比宋刊,却足以考见近百年来的世变。郑振铎收购嘉业堂藏书,即显示出超越传统藏书家的现代学术眼光。他的标准不在版本,而是“有用”与“罕见”,不仅重视文物价值,更强调学术价值,提出“我辈收书,不重外表,不重古董,唯以实用及保存文化为主”。郑振铎意识到,在古籍保卫战中,孤军奋战无济于事,应站在人类文明长河的视野下借助国家力量来保存民族文献。出于涵养民族文化、促进学术研究的“学术公心”,他推动国家藏书向公众开放,将为国家、为人民建造一座完备的图书馆视为一项重要的公共事业。他的购藏理念,体现了长远的学术眼光,对书籍传播史、现代图书馆学而言,意义重大。

事实上,郑振铎的文献抢救,源于他对时局的敏锐判断。中国古代戏曲研究,从王国维开始就与日本学界,尤其是京都学派有着极为密切的往来,一度被视为中日文化交流史上的佳话,而《古今杂剧》的出现,受到多方瞩目,暴露出了日人的野心。在收购工作中担任中介的陈乃乾抢得先机,最早在日本刊物《书志学》上对该书进行介绍,获得“首发权”,可见日人对中国古籍之留心。为了搜求中国古籍,日方早就制定了非常详尽的、大规模的计划,以军方背景的“委员会”“研究所”“书院”之名义进行调查、鉴别和掠夺,服部宇之吉、长泽规矩也、和田清等著名汉学家均牵涉其中。当时,郑振铎已预料到,日人对我国文献的搜求,近言之,为研究地方情形及行军路线,远言之,为控制我民族史料及文献于千百世。因此,中日之间的图书流转蕴含着深刻的历史意味。

《暗斗》是一部建立在郑振铎全集、日记、年谱基础之上,对其生平事迹进行细致考证和全面扩展的专著。作者将形形色色的人物置于抗战风云之下,又串联起一部由郑振铎勾连起的抗战群像史:开明书店文人圈、“文献保存同志会”、唐弢、许地山,一同搭建了购买、贮藏、运输、保存的线路,也构成了互相帮扶、沉默抵抗的团体;此间亦夹杂人性的多面,慨然资助郑振铎购书、出版的张叔平,实际是“三方间谍”;戏曲研究者长泽规矩也,在夺取、隐瞒侵略果实中充任了重要角色……这些都是近代文学、文化、出版等不同领域的重要人物,作者还关注到了那些“传统文献学中容易被忽视的书贾群体及其商业活动”。在以往的研究中,购书、藏书常常是一笔掠过的细枝末节,但风恰起于青萍之末,在“书籍史”的研究视角下,在“为国家保存文化”的主题下,这些细节有助于发掘更丰富的历史,呈现更立体的人物形象。

《暗斗》试图透过书籍离合来叩问近代知识分子的心态。郑振铎出身福建普通家庭,一生贯穿了中国近代史上最为风云诡谲的时期,他是新式“平民”读书人的代表,交游圈汇聚了众多出身不同、身份各异、立场不一的“书生”。收异书、守文献,是天下太平时的至乐之事,但在国破家亡之时,却存有天然的道德困境。至交好友叶圣陶就曾对他发出诘问:“只要看到难民之流离颠沛,战地之伤残破坏,则那些古董实在毫无出钱保存之理由。”辛亥革命之后每一次社会变革与文化转型,对知识分子都是一次立场的选择和信念的拷问。抗战时期,生死攸关,郑振铎得到了众多朋友的倾力相助,但也见证了曾经的同道为糊口、为利益、为权势走向别途。

吴真拈出一介书生深陷孤岛,手无寸铁,执意坚持“文化抗战”的最大意义,正在于“天亮”之前是否“等待”,如何“等待”。知识分子群体在前所未有的大变局之下有分裂,有团结,并秉持各自心性,给出了不同回答。郑振铎之所以能够成为抗战购书工作和吴真选定的主角,对世态人情的洞若观火,意志人品的坚定不移,缺一不可。更何况,秘密工作之外,郑振铎还要面对暴涨的房租,牌局中的“雀战”,无暇作文的烦恼,特务的跟踪追查等等,这些融汇成一种嘈嘈切切的历史真实,衬托出郑振铎只有向前,决无逃避的态度。书生坚持文化抗战的意义正在于此:赤手空拳,唯有以智识与情怀为利刃;文化抗战无硝烟,但其影响不逊于炮火。

文献的丰富性与多样化,是本书最大的特色,给人以缤纷满目,目不暇接之感。郑振铎在文学和学术上的成就为人熟知,吴真或许刻意搁置了耳熟能详的作品,而是辗转于中日两国,挖掘出大量档案、日记、书信、题跋、书话、口述等不同性质的史料。为了弥合史料之间的缝隙,她甚至援引了书店账单、汇款单等材料。裁剪拼接颇为考验作者功力,当吴真如郑振铎一般,把同情之理解的目光投向大时代下的每一个人,相关文献方才露出山高月小、水落石出之真容。

最为重要的两则材料,是此书的点睛之笔,想必得来颇为柳暗花明,一是首次披露的郑振铎1939年日记。这本日记2023年刚刚出现在拍卖市场,其中内容让郑振铎的抗战生活具有了完整性和整体性;一是给助手、知音徐微的题跋:“一灯荧荧,四无人声,相视而笑,不言而喻。但愿以此为始相助,以此终生耳。”点出了《秋夜吟》的女主角“小石”和《长乐郑氏汇印传奇》序言手书者的身份,也点明了黑暗笼罩下互相照亮的微光所在。

吴真对文献涸泽而渔的努力,指向了本书隐秘幽深的写作旨趣。为了勾连叙事细节、还原历史现场,她不仅抽丝剥茧地破译出隐藏在论文中的笔名,信件中的化名和记录里的某君、某方等细枝末节,更是以“有意史料”和“无意史料”互参,私密记述和公开文本互补,加之不断转换当事人和旁观者的视角,藉由同一个人在不同时期、敌我多方对同一事件的不同叙述,揭开了古籍购买中错综复杂的情感纠葛和政治角力。《暗斗》以奔涌的资料、细密的文字揭开了笼罩于修罗场、局中局、三岔口之外的面纱,在不动声色间徐徐展露出惊心动魄的搏击内幕。吴真的写作目标绝不是披露秘辛,而是书写人生的抉择,所以,书生的坚守与气节交织在日常琐事和微妙情绪之中,紧凑的叙事之间留下了绵长的气口,张力之间跳跃着生命气息。

对于读者来说,《暗斗》的魅力在于丰富性,颇有横看成岭侧成峰的阅读乐趣。历史的厚重感与个体的复杂性达到了一种绝妙的平衡。这固然是作者的视野、方法造成的,也是慧心和文笔的必然所向。洞察幽微,讲好故事,让本书突破了学术文体的固定套路,掩卷而思,尚有无尽言外之意。

(作者:李芳,系中国社会科学院文学研究所研究员)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号