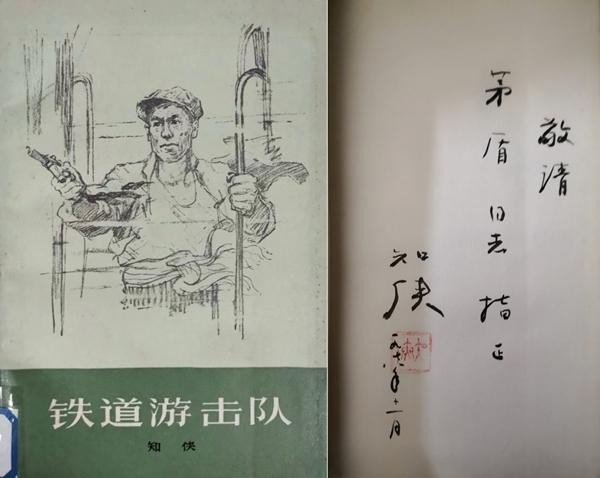

《铁道游击队》作者知侠签赠茅盾的版本,中国现代文学馆藏。作者供图

在硝烟弥漫的抗战记忆长廊里,一部融合热血传奇与民族史诗的长篇小说——作家知侠于1954年正式出版的长篇小说《铁道游击队》,激荡了数代中国读者的心灵。这部以鲁南铁道大队为原型的英雄叙事,不仅是烽火年代艺术化再现的典范之作,更是一部解读民族精神坐标、洞悉人民战争伟力、传承红色血脉的鲜活教科书。

创作的种子萌发于战火前线

知侠创作《铁道游击队》的种子萌发于战火前线,其初始素材积累与革命实践不可分割。1943年夏天,担任山东抗日根据地《山东文化》杂志副主编的知侠前往鲁南游击区参与武装斗争表彰大会,首次接触铁道大队的传奇人物徐广田、杜季伟等。会后,他便迅速整理材料,草创《铁道队》小说在《山东文化》连载了两期。

之后,他深入铁道游击队及其战斗过的地方采访。在与游击队员们同吃同住、并肩作战的数月间,他亲历了飞车夺机枪、奇袭鬼子运钞车等惊险战斗,并在游击队员的身体掩护下,伏于微山湖畔麦田躲避日军扫荡。这段刻骨铭心的经历,使他对铁道游击队的战略价值与英雄品格形成了切肤认知。至1949年前,知侠已积累了30万字珍贵素材。

1953年,已经在山东省文联任职的知侠,以发掘优秀抗日题材作品专项创作研讨为契机,在原有基础上进行系统重构,强化了政委李正所代表的党的领导核心作用,深化了刘洪、芳林嫂等人物精神世界的刻画。

1954年定本,删减了部分个人英雄主义的战斗描写,增强了组织纪律性与军民鱼水情的整体渲染,使鲁南铁道大队的形象更契合新中国初期对“人民武装英雄集体”的期待与要求。这个由作家个体记忆上升为国家叙事的文本定稿过程,使其从民间传奇升华为一部思想性与艺术性兼备的革命文学经典,成为20世纪五六十年代“革命历史小说”创作范式的代表作之一。

自1954年出版后,小说又进行了多次修订。产生了1955版、1959版、1965版、1977版和1978版等多个版本。有对语言风格进行白话优化,有依据当年未使用素材和健在队员口述对战斗细节的补充。小说还被翻译成英文、俄文、日文等10种文字,传播到世界各地。迄今,《铁道游击队》小说畅销达400多万册。

小说还被改编、续编或新编成近10部同名文艺作品。其中,1956年电影热映,插曲《弹起我心爱的土琵琶》传唱大江南北,让亿万观众痴迷、陶醉,在几代人心里留下了美好记忆。

传统江湖侠义精神的创造性转化

《铁道游击队》编织了一幅壮阔的人民战争图景。小说从日军占领枣庄煤矿引发百姓血泪抗争,写到1945年铁道队员在受降日军时的胜利时刻,贯穿抗日战争的全程脉络。知侠独具匠心地以铁路线为地理轴心,串联起夜袭洋行、血战苗庄、六里石诱敌、湖上反“扫荡”等关键战役场景,形成点线面交织的叙事网络。

其情节推进,既呈现了抗日战争中“基本的是游击战,但不放松有利条件下的运动战”的战略逻辑,更以高度戏剧性的“爬火车”“炸铁轨”“劫机枪”场景,构成悬念高潮迭起的叙事链条。这种将宏大史观嵌入传奇历险的结构模式,既满足大众审美期待,又保障了革命叙事的庄严性,成为革命英雄主义美学的典范。

真实历史人物群像,在小说中实现了个性化艺术典型再创造。刘洪的勇猛刚毅、李正的智慧坚忍、王强的缜密机警,以及芳林嫂的坚韧忠贞,均源于铁道大队的真实英雄,但又超越个体经历,进行了艺术提纯。

在塑造人物的过程中,知侠特别重视从生活细节揭示精神世界。比如,刘洪从为兄复仇的矿工成长为革命指挥员的心路蜕变,王强潜入敌营当装卸工时佯装抽烟观察地形的生活细节,均以现实主义的笔触增强感染力。小说避免了高大全式的概念化书写,通过对英雄们烟火气的生活描写,彰显血肉丰满的真实质感。

民间文学语言与地域风情的融合,造就了小说独特的审美境界。小说大量运用山东鲁南方言的鲜活对白,如“俺”“咋办”“乖乖”等;巧妙融入地方民歌元素,将“琵琶节奏像机关枪似的,弹出我们飞车夺机枪的豪情”这类充满民间韵味的诗化语言,编织进叙事。

微山湖芦苇荡中游击船队的隐现、枣庄炭场风雪的肃杀、铁路沿线高粱地的苍莽,构成地域景观的动态画卷。知侠将革命暴力美学与传统江湖侠义精神进行创造性转化,王强化妆侦察的智斗描写,带着《水浒传》的神韵;刘洪飞身劫军列的壮举,则唤起“劫富济贫”的侠义想象,使红色叙事获得深厚的文化心理认同基础。

穿越时空的火车头,承载着历史启示鸣笛向前

铁道游击队的敌后破袭,对日军战略动脉实施了致命切割。日军占领华北后,依赖津浦线运输煤炭、兵员,以维持战争机器运转。铁道大队执行的炸毁铁路百余次、颠覆列车数十列、毙伤日伪军逾数千名的战绩,有力支援了正面战场。

小说中浓墨描绘的“劫票车”“取布车”情节,均源于真实战史,如游击队在颠覆日军货车获取西药后转送八路军,袭取布车缴获细布千余匹,解决了鲁南军民冬衣危机。铁道大队对战略物资的截断与转用,形成“日失我盈”的态势,其牵制作用使日军被迫增调兵力护路。这正是毛泽东“战争的伟力之最深厚的根源存在于民众之中”战略思想的生动注脚。

小说对政治建军规律的深刻诠释,昭示抗战力量的精神源泉。有别于早期自发武装斗争,铁道大队是正式被纳入八路军苏鲁支队建制的,杜季伟等政工干部在队伍中建立的支部成为核心堡垒。知侠以李正为叙事焦点展现党的引领作用,从纠正“个人复仇主义”到灌输抗日民族大义,从严肃群众纪律到实行民主管理,终使游击队从“飞贼”升级为坚强的抗日武装。鲁南民众“最后一粒米做军粮、最后一块布缝军装”的支前热潮,也证明“人民是真正的铜墙铁壁”这一真理。

《铁道游击队》从抗战烽火中一路走来,其文本生成扎根于民族救亡的伟大实践,版本流变映照着时代精神的演进脉络,英雄叙事熔铸了革命现实主义的艺术高峰。鲁南铁道线既是一条被战火反复锻造的钢铁动脉,更是一条联结历史与当下的精神纽带。《铁道游击队》如一架穿越时空的火车头,承载着历史启示鸣笛向前。

(作者系中国现代文学馆副研究馆员)

姚明来源:中国青年报

2025年08月15日 08版

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号