图/主办方供图

8月15日,2025南国书香节如约启幕,书香墨韵浸润羊城。当日,由岭南古籍出版社主办的“从长安荔枝到岭南诗词——《诗词里的岭南》新书分享会”,在广州中国进出口商品交易会展馆B区12.2号馆广东馆活动区温情上演。该书作者、有着“当代太史令”之称的资深媒体人刘黎平亲临现场,引领在场观众踏上一场穿越千年的文化之旅,通过诗词领略岭南大地的千年风华。

以诗为引,解码岭南文化

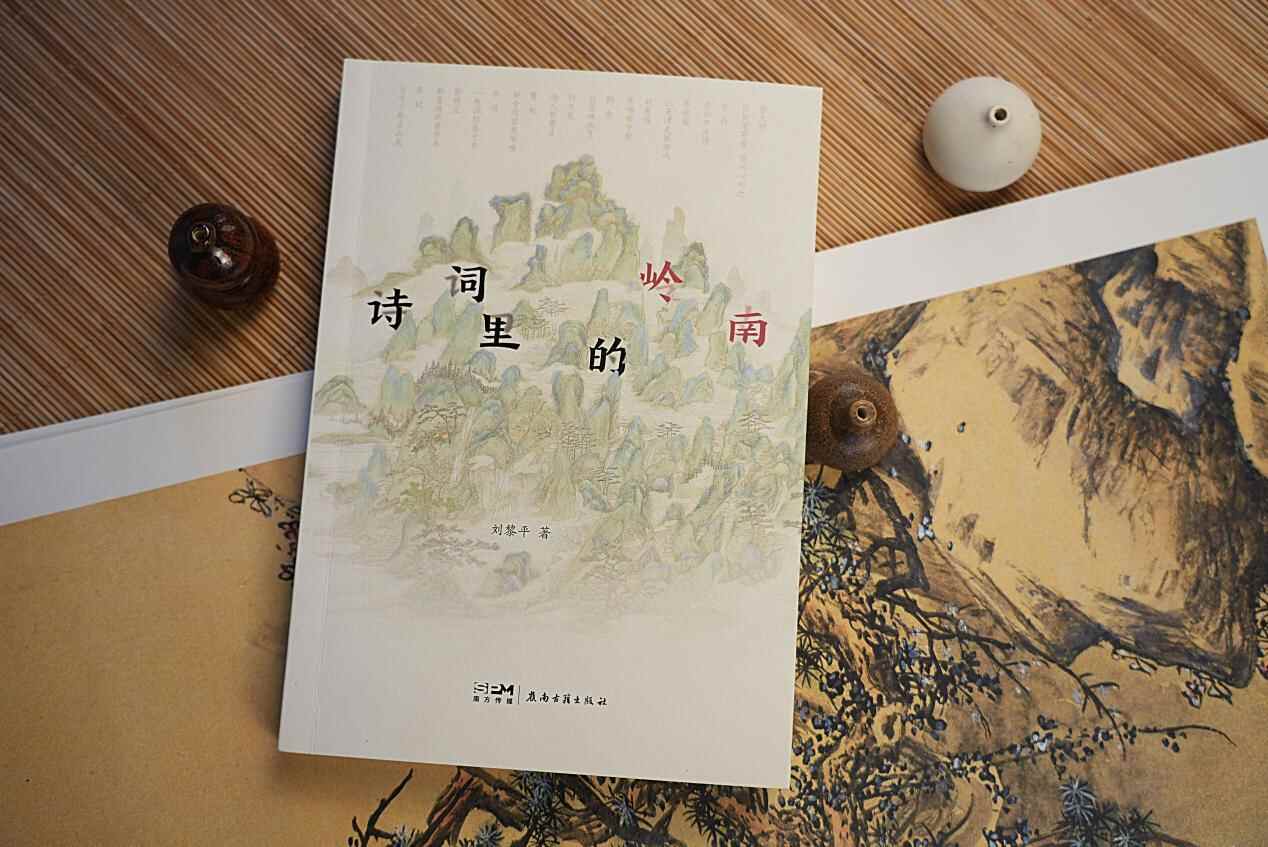

《诗词里的岭南》是一本极具岭南特色的文化普及读物。自唐代张九龄开始,中国古代诗歌里就融入了岭南色彩,这些诗歌不仅是岭南地区风土人情的生动反映,还融合了中原之风,形成了极具特色的文学领域,其中不乏广为传唱的名篇。本书以时间为线索,精选了20首关于岭南的经典诗词,搭配相得益彰的古画,深入浅出地挖掘诗词背后的岭南风物和历史故事,展现了岭南文学深厚的历史底蕴。

刘黎平在讲座中,以独特的视角和生动的语言,将诗词与历史紧密相连。他从电影《长安的荔枝》里李善德拼命运送新鲜荔枝到长安的故事说起,引出同时代的大唐名相张九龄在长安推广岭南荔枝的趣事。

张九龄任职中书省时,不遗余力地向同僚推荐岭南荔枝,后来担任地方官时,还写下了《荔枝赋》,认为荔枝“可以荐宗庙,可以羞王公”,却因交通不便,“亭十里而莫致,门九重兮曷通?”难以送达长安。这段讲述,让现场观众深刻感受到了岭南荔枝在古代的珍贵以及其背后蕴含的文化意义。

诗人笔下的岭南风物与心境

书中所选诗词,每一首都如同一把钥匙,打开了岭南文化的密码。刘黎平分享道,从韩愈第一次吃到岭南海鲜时“莫不可叹惊”的复杂心情,到苏轼谪居惠州时“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”的开怀胸襟,诗人们在岭南的经历和感受通过诗词淋漓尽致地展现出来。

他们初到岭南,被这里奇异的草木、珍稀的鸟兽、瑰丽的山水、神秘的风俗所惊艳,用诗词为世人打开了了解岭南的窗口。

在谈到杜牧的“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”时,刘黎平指出,杜牧虽意在讽刺唐朝的奢侈,却在无意间抬高了荔枝的身价,间接为荔枝“带货”。而苏轼的“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”,则是完全彻底地为岭南荔枝代言。

这些生动的解读,让观众对诗词背后的故事有了更深刻的理解,也对岭南风物在古代文人心中的地位有了全新的认识。

岭南荔枝乐园的历史变迁

除了诗词中的情感与心境,刘黎平还深入挖掘了岭南荔枝乐园的历史变迁。

他介绍,广州早在唐朝后期就有荔枝乐园,诗人曹松的《南海陪郑司空游荔园》中“南国名园尽兴游”便是佐证。到五代十国时期,南汉国举办荔枝宴,其举办地昌华苑的房屋四壁及窗外全是荔枝,红红的一片如同一朵朵红色的云,因此被称为“红云宴”。

距曹松九百年后,清代两广总督阮元写了《唐荔园》一诗,对张九龄、杜牧、曹松关于岭南荔枝的诗赋进行了大盘点,“曹松陪游老文笔”“红尘笑罢宴红云”“曲江一赋传开元”。阮元的儿子阮福在《唐荔园记》中记载,唐荔园位于广州城,当时名为“虬珠圃”,后为突出唐朝古风,更名为“唐荔园林”。

刘黎平的讲述,让观众仿佛穿越时空,亲眼目睹了岭南荔枝乐园在不同历史时期的繁华景象。

诗画互映,领略岭南文化魅力

《诗词里的岭南》还配有数十幅古画,诗画互映,为读者带来沉浸式阅读体验。

在讲座现场,刘黎平结合书中的古画,进一步阐释了诗词与绘画所共同展现的岭南文化魅力。这些古画生动地描绘了岭南的山水风光、市井生活、草木鸟兽等,与诗词相互补充,使观众更直观地感受到岭南文化与诗词交融的独特韵味。无论是诗词歌赋爱好者,还是岭南文化爱好者,都能在书中品诗赏画,收获丰富的文化体验。

此次分享会上,刘黎平以荔枝为引、以诗词为脉,串联起从唐至清的岭南风物记忆,那些曾让文人惊叹的奇花异果、山海奇观,最终都化作笔下的诗意,成为岭南文化兼容并蓄、生生不息的见证。

当 “日啖荔枝三百颗” 的豁达与 “一骑红尘妃子笑” 的典故在书页间相遇,当古画中的荔枝园与诗词里的红云宴在时光中重叠,读者看到的不仅是一颗颗穿越千年的果实,更是一个地域文化如何在文字中沉淀、在交流中生长的壮阔历程。这场分享会如同一个缩影,让更多人意识到:诗词从来不是孤立的文字游戏,而是承载着一方水土的集体记忆与文明密码。

《诗词里的岭南》所传递的,正是这样一种跨越时空的对话能力——它让今天的我们得以循着古人的笔触,重新发现脚下这片土地的历史厚度与文化肌理,也为岭南文化在当代的传承与创新,提供了一份源自经典的灵感与力量。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号