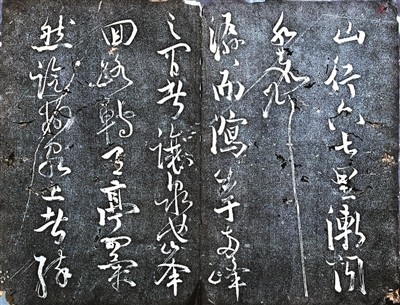

苏轼草书《欧阳永叔醉翁亭记》拓片之一

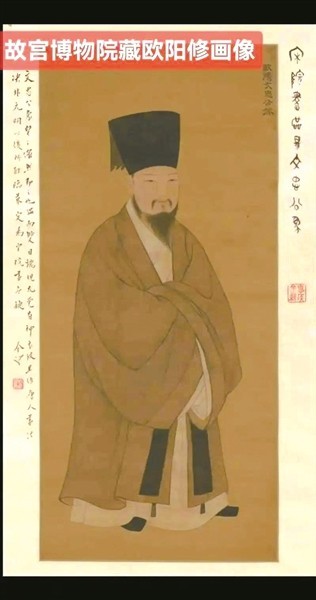

清代南薰殿旧藏《历代圣贤半身像册》中的苏轼画像

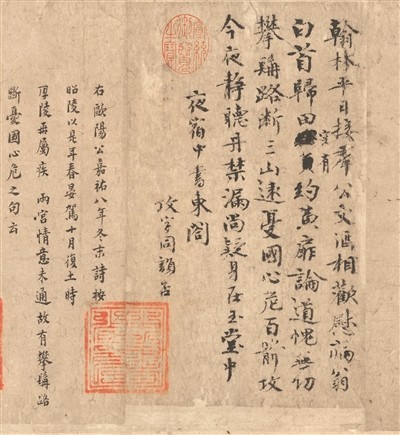

欧阳修像

欧阳修《行书诗文稿》

9月10日是教师节,尊师重教是我们的传统美德。苏轼对恩师欧阳修的敬仰和感恩,从未因岁月嬗变而动摇,未因时空变换而褪色。这对感动千年的师生之间曾发生很多动人佳话,今天我们就为读者们说一说二人因著名的《醉翁亭记》而结下的文字情缘。

苏轼认为欧阳修乃旷世奇才

苏轼自幼奉欧阳修为精神导师,“始予未识欧公,则已见其诗矣。”(《跋文忠公送惠勤诗后》)白日诵读他的文章,夜晚竟能梦见面容。

嘉祐二年(1057)正月的科举考试,由欧阳修担任主考官,苏轼、苏辙兄弟在这次科考中同中进士后,苏轼同弟弟第一次拜谒欧阳修先生。

他用整整15年的寒窗苦读,方能拜谒于欧阳修门庭。彼时欧阳修拍掌开怀,笑颜舒展道:“这才是我辈中人,余子皆难与并肩!我年将老迈,当把文化薪火交付于你!”在苏轼看来,欧阳修是伯乐、恩师,更是相濡以沫的兄长、庙堂之外的月光、江湖之远的暖阳。

欧阳修对苏轼的惺惺相惜和知遇之恩,铸就了中国文化史上有宋以来最为动人的师生华章;他初阅苏轼应试文章便惊叹:“老夫当避路,放他出一头地也。”他与儿子欧阳棐(fěi)谈起苏轼感叹道:“汝记吾言,三十年后,世上人更不道著我也。”欧阳修屡加举荐,把默默无闻的苏轼推上文坛巅峰和文人核心圈。

颍州曾是欧阳修比较钟情的城市。早在皇祐元年(1049),欧阳修赴任颍州知州,发现这里民风淳朴、物产丰美,萌生出退休后在此地养老的想法。此后他宦海浮沉,心中始终挂念着颍州。到了熙宁四年(1071),欧阳修一退休,就远离官场,隐居颍州,安享天年。

苏轼一直记得,熙宁四年(1071)七月,他赴任杭州通判,当时欧阳修已经在颍州隐居,便与苏辙同去拜谒恩师。在颍州西湖宴饮时,苏轼写下《陪欧阳公燕西湖》:“谓公方壮须似雪,谓公已老光浮颊。朅来湖上饮美酒,醉后剧谈犹激烈。……不辞歌诗劝公饮,坐无桓伊能抚筝。”那时,欧阳修须发银白,身体健朗,谈笑风生,思想尖锐。

此时的苏轼早已宦海浮沉,历经风波。欧阳修欣然感叹:“子瞻此来,深慰吾心!须谨记:我所谓文,必与道俱。见利而迁,则非我徒。”苏轼终生不渝此志。

熙宁五年(1072)闰七月,欧阳修在颍州家中病逝。苏轼心怀悲痛,为恩师写下《祭欧阳文忠公文》。祭文中表示,昔日家父怀经世之才隐而不仕,若非先生礼贤下士,断不能出山效力。而我此等不肖之徒,竟有幸出入先生门下十六载亲聆教诲。惊闻先生噩耗,本当匍匐奔丧,却因贪恋禄位滞留任所,羞愧难当如芒在背!唯有封存这篇哀辞千里寄去,聊寄一缕锥心之痛——此哭既为天下苍生,亦为私心泣血。

元祐六年(1091)八月二十二日,苏轼以龙图阁学士、翰林学士承旨兼侍读的身份知颍州(今安徽省阜阳市颍州区)。当他行至颍州地界的时候,想起20年前,这里曾是恩师欧阳修先生工作、战斗的地方,自然而然就想起先生的文章诗稿,想起先生种种的好。

苏轼刚到颍州没几天,在颍州西湖听到了湖面传来的缥缈歌声,细听乃是恩师欧阳修的《木兰花令》,斯人已去,空余遗韵。苏轼次先师韵,也作了一首《木兰花令》:“佳人犹唱醉翁词,四十三年如电抹……”抒发对恩师的无限缅怀之情。

对于苏轼而言,欧阳修是高山、前浪,也是托举他的坚实肩膀,“欧阳公好士,为天下第一。”(《钱塘勤上人诗集叙》)苏轼认为,欧阳修先生,乃旷世奇才。其成就恐难逾越,不仅他们那些人比不上,恐怕后世之人也很难达到欧阳修的高度。

“醉翁行乐处,草木皆可敬。”苏轼用一生的时光践行对恩师的爱戴和缅怀。

看到恩师真迹 不禁泪流满面

元祐六年(1091)九月一日,苏轼特意到颍州欧阳修会老堂,祭奠欧阳修夫人,写下《祭欧阳文忠公夫人文》。他曾斗胆为次子苏迨求娶欧阳修三子欧阳棐的女儿,师母含泪应允:“此诚师友情义之证。”

从初谒师门到今日祭奠,倏忽三十余年,重登厅堂身着祭服拜于庙庭,苏轼涕泪滂沱失声痛哭。颍州的老百姓见苏轼追思先生,都说:“此乃欧阳公嫡传门生。”苏轼虽然愧无宏业报师恩,但是终未辱没先生门风,“我怀先生,岂有涯哉。”

平山堂,一个十分寻常的建筑,位于扬州大明寺侧,是欧阳修做扬州太守时所建,留有欧阳修如“灵蛇飞动”般的书法墨迹。王士祯在《花草蒙拾》中说,“平山堂一抔土耳,亦无片石可语。然以欧、苏词,遂令地重。”

苏轼每次路过扬州,必然登游平山堂。熙宁四年(1071)十月由汴京赴杭州任时,一过平山堂;熙宁七年(1074)十月由杭州赴密州任时,二过平山堂;元丰七年(1084年)十月由黄州赴汝州时,他第三次来这里。此时距欧阳修去世已十多年,为凭吊恩师,苏轼不由得又吟起欧阳修的名词佳句,激情满怀,又无限伤感,并写下《西江月》一词:

三过平山堂下,半生弹指声中。十年不见老仙翁,壁上龙蛇飞动。

欲吊文章太守,仍歌杨柳春风。休言万事转头空,未转头时皆梦。

如此真挚的师生情谊,让人由衷感动。“故人已为土,衰鬓亦惊秋。”在欧阳修逝世的第二年的六月六日,苏轼偶访孤山惠勤和尚,惠勤工诗文,尝从欧阳修游历30多年。欧阳修称其聪明,有学问,曾赠其墨迹多幅。这时他拿出了一首诗展示,苏轼一看正是欧阳公的真迹,不禁泪流满面。

元祐初年(1086),苏轼从南方贬所被召回朝廷,见欧阳修三子棐立于朝堂,苏轼刹那失态,恍若恩师容颜再现。

诗人刘景文也收藏了多幅欧阳修的真迹,苏轼多次为其题跋,元祐四年(1089)九月十九日题写“此数十纸,皆文忠公冲口而出,纵手而成,初不加意者也。其文采字画,皆有自然绝人之姿,信天下之奇迹也。”(《跋刘景文欧公帖》)“欧阳公书,笔势险劲,字体新丽,自成一家。然公墨迹自当为世所宝,不待笔画之工也。”(《题欧阳帖》)苏轼看到的不是字画,而是情谊。

元祐五年(1090)三月八日,苏轼偶然与杨次公同访刘景文府邸。刘景文取出欧阳修的遗墨共赏,欧阳修的晚年书迹,其中十之八九都在抒发厌倦官场、渴求归隐却身不由己的苦闷之情。苏轼与杨次公皆曾受教于欧阳修门下,当时杨次公眉飞色舞形神毕肖,现场即兴模仿起欧阳修击掌谈笑的神态,苏轼看到后仿佛恩师就在对面,唏嘘感慨、不能自已。

苏轼楷书、草书 两版《醉翁亭记》

接下来,我们就要讲到这对师生因《醉翁亭记》而发生的笔墨佳话。

庆历五年(1045),欧阳修贬知滁州,于琅琊幽谷闻清泉鸣涧、声若天籁,遂醉心山水而忘返,写就千古名篇《醉翁亭记》。一时间“天下莫不传诵,家至户到,当时为之纸贵。”庆历八年(1048)三月,书法家陈知明将此作刻于亭石之上,立于滁州。几十年来,风刮雨晒,加上不断有人拓印,陈知明版《醉翁亭记》碑刻日渐模糊。

元祐六年(1091)十一月,因为苏轼的举荐,朝廷采纳任命刘景文知隰州(xí,今山西省临汾市隰县)。刘景文即将赴任,专程到颍州看望一下老朋友苏轼。刘景文从杭州走运河水路,过高邮西赴京师,中途折经滁州。

滁州知州王诏委托刘景文找苏轼办理一件“大事”。王诏写下信札和诗作,委托刘景文面呈苏轼,请他书丹一份《醉翁亭记》。那几年,苏轼厌倦朝堂争斗,自请外放,其间遍访欧阳修旧迹,以表达对恩师的追慕。

这时,恩师欧阳修逝世已近20年,苏轼也55岁了,刘景文58岁,烈士暮年。“与余同是识翁人,惟有西湖波底月。”此时苏轼饱经沧桑,在人生况味与笔墨境界俱臻老成之际,怀着与恩师相似的生命体悟开始书写《醉翁亭记》。其间蕴含的追思,早已超越寻常怀想,更似跨越时空的灵魂对话。

苏轼对欧阳修的名篇《醉翁亭记》自然烂熟于心。他在微醺之后灵感勃发,以草书“笔走龙蛇,一挥而就”地完成了对《醉翁亭记》的书写。正是王诏的这次邀请,“欧文苏字”定格为文坛佳话,碑文遂成千古绝唱。“王诏守滁,请东坡大书此记而刻之,流布世间,殆家有之。亭名遂闻于天下。”(南宋徐度《却扫编》卷下)

中国国家博物馆曾展出过一册草书《醉翁亭记》拓片,后面有苏轼的题跋:“庐陵先生以庆历八年三月己未刻石亭上。字画褊浅,恐不能传远,滁人欲改刻大字久矣。元祐六年,轼为颍州,而开封刘君季孙自高邮来,过滁,滁守河南王君诏请以滁人之意,求书于轼。轼于先生为门下士,不可以辞。十一月乙未。”

也许是那天的酒太浓,也许是那天的心情太凝重,也许握笔的手有些沉重。或许是因为欧公原文篇幅较长,苏轼的这篇酒后激情创作草书佳作中难免存有几处细微的差异——衍字:句中“若夫日出而林霏开”,草书本多写了一个“非”字,成为“若非夫日出……”;脱字:句中“杂然而前陈者,太守宴也”,草书本脱落了“者”字,写作“杂然而前陈,太守燕也”(燕与宴通用);结尾敬称:文末署名处,原文为“庐陵欧阳修也”,苏轼出于对恩师的敬重,在草书中写成了“庐陵欧阳公也”,虽然情有可原,但是与原文仍有出入。

或许酒后清醒过来,刘景文发觉了草书中的不妥之处,于是就有了苏轼楷书版的《醉翁亭记》,楷书版的落款时间是“十一月乙巳”,比草书版晚了10天,楷书版的王诏刻石立于滁州琅琊山下醉翁亭。草书版的,被刘景文收藏了,并未刻石。

草书版《醉翁亭记》辗转多人之手 最终损毁

苏轼草书《醉翁亭记》在刘景文去世后就下落不明。直到元代元贞二年(1296)四月,赵孟頫见到并题跋。后又湮没多年,到了明朝才相继有宋广、沈周、吴宽等书画名家题跋。再后被文渊阁大学士高拱所有。高拱视为至宝,恐失于己手,命其门婿刘巡为之刻石。

刘巡,字豫田,河南鄢陵人,明刑部尚书刘讱之子,时任顺天府治中(顺天府属官,掌协助府尹处理行政事务)。刘巡为此延请了当时的篆刻名家文彭与吴应旸操刀刻石。岂料石碑甫一竣工,高拱即遭政治风波失势。值此变局,刘巡迅即将这套珍贵的石刻秘密运回其家乡河南鄢陵,妥藏于刘氏宗祠之内。

这幅原卷后辗转流入时任内阁首辅张居正之手。张氏家族衰落后,此长卷真迹被抄没,归入明代皇家内府。不幸的是,这份国宝级墨宝最终湮灭于宫廷大火之中,一代神品,顷刻间化为乌有。

值得庆幸的是,藏于鄢陵刘氏宗祠的石刻安然渡劫,苏轼这篇《醉翁亭记》的精妙草书,终借拓本得以薪火相传。

元祐六年那场酒,装点了鼎宋的华章。苏轼楷书和草书的《醉翁亭记》成为跨越时代的书法经典。而刘景文的收藏,保全了草书《醉翁亭记》的千古流传。

当年欧阳修初见苏轼时曾称,三十年后,世人将只记得苏轼而不再记得欧阳修。然而,千年光阴流转,历史给出了最庄重的回应:世人不仅铭记着苏轼的万丈光焰,更未曾淡忘欧阳修的巍峨身影。

今天,我们透过一张张拓片,仍能感知那个时代,苏轼对恩师欧阳修的景仰之情和感恩之心,那是浓缩了的北宋文人精神图谱,是可以触摸的繁华大宋。我们与苏轼和欧阳修,也许仅仅是这一张宣纸的距离。

文并供图/刘海永

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号