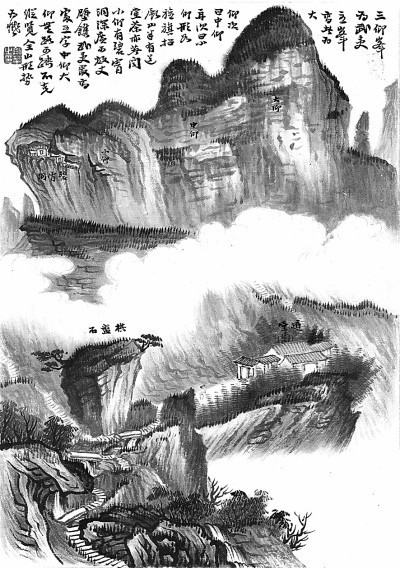

俞剑华绘《三仰峰》。图片由作者提供

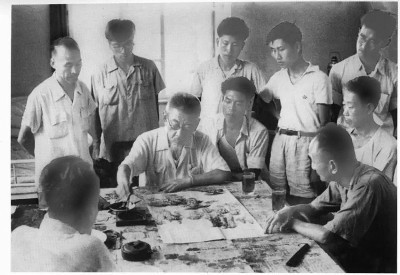

1962年,俞剑华(前排左一)与南京艺术学院师生在一起。图片由作者提供

俞剑华在进行绘画示范。图片由作者提供

学人小传

俞剑华(一八九五—一九七九),原名俞琨,山东济南人。美术教育家、书画家。曾先后任教于北京美术专科学校、上海新华艺专、上海美术专科学校、华东艺术专科学校、南京艺术学院等院校,曾兼任民族美术研究所研究员、华东美协理事、江苏文联理事等。著有《中国绘画史》《中国画论类编》《中国壁画》《中国山水画的南北宗论》等,主编《中国美术家人名辞典》等。

作为现代著名美术史论家,俞剑华在六十年学术生涯中,将考据、实践与理论批评相融合,著述等身,成为20世纪中国美术史研究现代转型过程中最具代表性的学者之一。

20世纪以来,西学东渐,关于中国画前途的论争不绝于耳,俞剑华始终坚定恪守民族文化立场。他说:“中国画与吾先民已俱来,发生至今,据载籍所传,已历四五千年,其间虽历经变迁,然至今固仍巍然为东亚艺术之冠冕,不但本国人民能服膺勿失,且传于东瀛,形成支派,近更播于西洋,使西洋画受重大之影响,则中国画必有其独特之价值,而始能立坚固不拔之基础,有历劫不灭之精神。”(《国画研究》)俞剑华深刻而清晰地认识到能够绵延数千年的中国画绝非昙花泡影,发明之早、流行之盛、意境之高都证明了其存在的必要性,故而他在研究、教学中持续挖掘中国画的文化内涵,论证中国画的独特价值。

研究者在总结“俞剑华学派”的特点时曾谈到“四万”,即“读万卷书,行万里路,绘万张画,立万帙言”,这正是俞剑华一生治学淬艺的真实写照。

读万卷书

1895年,俞剑华出生于山东济南,其父俞清泉为私塾教师,亦能作画。13岁前,他随兄从父,于义学、私塾就读,打下了坚实的国学功底。后又陆续就读于模范高等小学、济南中学等新式学堂。1914年,尚在省立第一中学就读的俞剑华开始显示出在文字上的天赋,在校主编学生刊物,其处女作《四十天》获山东省教育展览会金牌奖。

1915年9月,俞剑华由家乡赴京,进入北京高等师范学校手工图画专修科学习。这所学校的校长陈宝泉是中国近代教育改革先驱之一,国画教师陈师曾、西画教师李毅士、图案教师郑褧裳等人也都为20世纪美术界的关键人物。在此期间,俞剑华广泛阅读中、日、英文美术书籍。三年学习期满后,他以第一名的成绩毕业,回山东省立第一中学任图画教员,并建造新式图画教室。这个教室布置有写生台、画架等专业绘画器具,许多学生从这里走上美术道路,其中就包括后来成为南京师范学院美术系教授的著名画家、美术史论家秦宣夫。

此一时期,虽尚未形成成熟系统的美术史、画论研究体系,但俞剑华把教学、游历中的心得体会以及对中国画发展的看法都悉心记录成文。1922年,他任北京美术专门学校教员及事务员,编著了《最新图案法》,这是当时不多见的公开发行的图案著作。该书以外国图案学研究书籍为参照,尤其是借鉴了日本设计教育家小室信藏的《一般图案法》。《绘学杂志》称该书“体例完善”“材料丰富,插图精致”(北京大学绘学杂志社编《绘学杂志》第2期)。北京美术专门学校校长郑锦将此书作为图案课教材,可知其重要性。

同年暑假,俞剑华在济南老家创办翰墨缘美术商店。1924年,北京美专爆发欠薪风波,俞剑华离校,以经营该美术商店为业,并组织翰墨缘画社,编辑发行《翰墨缘半月刊》。该刊物共出版十三期,俞剑华本人的学术研究文章,如《色彩之感情》《主观表现之艺术》《辟画理新诠》《东西洋艺术鉴赏之标准》等都刊登于该刊上,内容涉及普及美术知识、表现手法,诠释绘画理论、功能等,反映了其早期在中国美术史、理论研究及美术教育普及方面的探索。

俞剑华早期画学思想、中国画之观点的形成,与陈师曾有着密不可分的关系。俞剑华在北京高等师范学校手工图画专修科读书时,陈师曾是国画系教师,负责国画教学工作。任职北京美术学校期间,俞剑华虽已是教师,但也从陈师曾进修国画山水。作为中国画学一途中的引路者,陈师曾对本民族文化、艺术的肯定态度,对传统画学理论的重视及对“文人画”价值的阐释与重评,都在一定程度上延续到了俞剑华的画学思想之中。俞剑华曾发表论述:“西洋画异日必不能独为中国美术界之骄子,而中国国画亦将卷土重来,不能永为中国美术界之弃儿。”

1923年陈师曾逝世,俞剑华开始着手整理其传记、文章、讲稿等,1925年翰墨缘美术院刊印出版陈师曾的讲义《中国绘画史》。此后,俞剑华以吴昌硕题陈师曾“朽者不朽”为名,辑《不朽录》四册,收录陈师曾的论文、讲稿、题画诗词;又从师母处得其诗稿,编《槐堂诗钞》。1962年,应出版社邀约,俞剑华开始整理旧稿,传记著作《陈师曾》于1981年由上海美术出版社出版,可见其对老师的尊重及在学术研究上对老师的追随。

立万帙言

1928年,俞剑华发表《国画通论》,这篇文章阐释了他对中国画的认识,指出了中国画未来的变革方向。他在文中提出“怎样的人才能担任改良的重任”这一问题,并提出了担当这一重任的中国画家应具备的五项能力,其中第一条即是“对于国画的理论须极透辟,技术须极纯熟,画史须极明了”,这一要求亦被他内化为对自我的要求,始终贯彻于其学术与艺术的道路中。

俞剑华将毕生心力投注于中国美术研究之中,据学者统计,其一生所撰著作共42种,研究文章众多,学术著述总字数超千万。

就类别而论,俞剑华的研究著作主要包含美术史研究、画论研究、画家传记、文物考察、综合研究等类型,在中国美术史、绘画理论的内容梳理、框架搭建以及古籍点校注释、理论研究方面作出的贡献尤其具有开创性。他通过经年累月的案头工作,搜集整理美术史资料,再深入本质,以精微的史论解读与概念阐发,确立视角独特的研究方法,最终通过丰硕的学术成果和严谨的治学风格影响后学,真正实现了“上阐古人精微,下启后人津逮”的学人使命。

在美术史研究方面,俞剑华的代表性著作包括《中国绘画史》《中国壁画》《中国版画》《中国美术史讲义》《西洋绘画史》等,其中,于1937年出版的《中国绘画史》最具影响力。

在撰写《中国绘画史》之前,俞剑华已陆续发表诸多关于中国画的研究文章,既有对当下中国画发展、教育及未来走向的讨论,如《现代中国画坛的状况》《艺术的生活》《怎样可以完成一个国画家》《从美展的大门说到中西美术的混合》,又有对传统中国画史、画论的理论研究与辨析,如《国画通论》《画论蠡测》《中国山水画之写生》。这些研究文章在一定程度上表明了俞剑华在20世纪二三十年代中国画改革、中西艺术融合等论争之中的立场和态度,可以视作他撰写《中国绘画史》的背景。该书分为上下两册,共计十四章,以朝代先后为序,以“三代以前,史阙难征,仅有传说”的“传说时代之绘画”开篇,至清代结束,同时考虑到中西美术交流之影响,在第十四章中列出“西画之东渐与中画之东渡”,这样的全球性视野在当时的美术史著述中显得极为可贵。俞剑华在此书《凡例》中还对当时有代表性的绘画史著作进行逐一剖析,指出其优劣,如日本学者大村西崖、中村不折、小鹿青云等人的中国绘画史著述,俞剑华认为“失之太简”,即仅简略涉及中国绘画史,缺乏研究的深度;“夹叙夹议、眉目不清”,即存在体例混杂、逻辑混乱的问题。而其友郑昶(郑午昌)之《中国画学全史》,俞剑华首先肯定其为“空前之巨著”,有“议论透辟,叙述详尽,包罗宏富,取材精审”诸多优点,但也指出其“失之过繁、一事数叙”,即存在内容过于庞杂,叙述重复的问题。俞剑华对于同一时代美术史著作十分熟悉,对研究方法有着个人的见解,以此种科学客观的态度进行广泛分析,才能使其新的著作避免出现“陷于一偏”的问题。

进一步细读《中国绘画史》,可发现其在结构安排上的用心之处。由秦至隋朝的早期绘画章节中,俞剑华只按朝代体例进行划分论述,如“两汉之绘画”一章分为西汉、东汉两节,“晋朝之绘画”一章分为西晋、东晋上下两篇。从唐朝开始,中国画发展进入繁荣时期,他的论述也更为细致,根据绘画类别、画派、表现手法、画论类别等进行分述。如“唐朝之绘画”一章有“道释”“山水”“鞍马”的绘画类别,“宋朝之绘画”一章则对画论有“画史类”“画品类”“书法类”“画鉴类”等划分,“明朝之绘画”更为细致地划分了“浙派”“吴派”“林良之院派”“陈淳之文人派”等绘画派别。

整体而言,俞剑华的《中国绘画史》以朝代分期叠加门类细分的体例,呈现出中国画演进的逻辑。此外,《凡例》中所指出他人史书中“过繁”“眉目不清”的问题,在该书中也被极力修正。俞剑华从卷帙浩繁的史料中提炼主线,以简驭繁,在史料密度与史论深度之间作出平衡,美术史论家王伯敏称其“从文献中大取大舍”“有序有节地安排材料”。

从1925年发表的《读子管见》到1928年的《国画通论》,再到1932年的《〈桐荫论画〉谬匡》,俞剑华早年就已对中国画论进行理论探索。伴随新中国的成立,俞剑华开始思考传统中国画在新社会如何发展这一问题,以更加全面、系统的理论研究为中国画的现代化转型贡献力量。他早年的思考在新的社会环境中不断积淀深化,中国画画论著作于20世纪五六十年代集中显现,这段时间也是他研究、创作的高峰时期。

《中国画论类编》《〈石涛画语录〉注释》《〈中国画论选读〉注释》《中国山水画的南北宗论》《〈历代名画记〉注释》《〈图画见闻志〉注释》《〈宣和画谱〉注释》等画论研究和古籍整理著作都出版于20世纪五六十年代,其中最能反映他在画论研究方面成果的当是《中国画论类编》。

《中国画论类编》是一部系统而完整的中国画论著述,经历二十余年才编撰完成。1937年,俞剑华着手编著《历代画论大观》,“自孔子至清末编辑历代各种画理、画法、画品、画跋集为一书,约百万言”(周积寅《俞剑华年谱(增订本)》)。他选取春秋至清末的各种绘画理论,加以标点、考证、校勘,编写画论作者小传并附录其著作版本、历代研究评论,最后述写自己的心得体会,工作量极大。抗日战争全面爆发后,《历代画论大观》书稿的编纂工作被迫中止,但俞剑华仍持续广泛收集典籍文献,于1948年整理完成《历代画论大观》《现代画论大观》。1952年,他开始重编《历代画论大观》,将之改名为《历代中国画论集成》。1954年,《历代中国画论集成》编成,俞剑华将书稿寄至北京,由美学家王朝闻转交人民美术出版社。1955年,按人民美术出版社意见,他将《中国历代画论集成》精简分类,改编为《中国画论类编》,此书最终于1957年出版,成为现代中国画论研究的奠基性著作。

《中国画论类编》以余绍宋《书画书录解题》等著作为基础,凡涉画理、画法、画诀、画诗、画品、画评、画谱、画跋等文献,均酌加收录,成书共计八编:泛论(上、下)、品评、人物、山水(上、下)、花鸟畜兽梅兰竹菊、鉴藏、工具和设色。此书以类别为经,以时间为纬,意在解决画论历代辗转抄录产生的重复错讹、断简残编等问题,为研究传统中国绘画理论的学者提供成系统的资料。此书多次再版,并有海外版本,影响广泛。

行万里路,绘万张画

俞剑华不仅理论研究成果颇丰,他也常走出书斋,广游天下,进行绘画创作。

中国传统画家历来多有学问广博者,如唐代的王维,宋代的郭熙、米芾,元代的赵孟頫、黄公望,明代的文徵明、沈周、董其昌等,他们被称为文人画家。到了20世纪,亦有理论与绘画兼擅的美术大家,如陈师曾、傅抱石、黄宾虹,俞剑华也堪称艺学并峙的代表。俞剑华的绘画作品广涉花鸟、山水,尤以写生山水为代表,是其画学思想的践履。傅抱石有评曰:“俞老是山水画家,足迹之广,在当代同道之中,恐怕没有谁比他还跑的地方多的。”(《踏遍青山人未老——观“俞剑华教授画展”偶感》)

游有道则见闻愈广。1919年,26岁的俞剑华游泰山,写下《泰山写生旅行记》,为其写生旅行之始。其后的40余年间,他游历青岛、杭州、无锡、西安、渭南、绍兴、宁波、武夷等多地,所积写生画稿达几十册,包括《雁荡纪游图册》《华山纪游图册》《武夷九曲纪游图册》等,撰写游记《雪中游西湖记》《青岛写生旅行记》《雁荡写生记》《华山写生旅行记》《泰岳写生游记》《武夷九曲写生游记》等,不胜枚举。

俞剑华曾在文章中论及中国画写生之起源:“中国画由写生而来,仰观俯察,近取诸身,远取诸物……或制为文字,或创为图画,何莫非写生乎?”阐明“写生”是中国画古已有之的创作形式,更揭示其艺术本质在于认知世界。又谈到今日写生之衰败:“为何今日之画界反死气沉沉,只知有临摹,不知有写生乎?此故盖由于由自然界之景物画为图画之写生难,由古人已成之画临仿为相似之画易。”在他看来,一味因循前人的创作形式乃今日写生之“误”。他又举出中国画写生之特点:“所画之画一望而为某山,而实考之又非规行矩步,则又不似某山,此种遗貌取神、不即不离之写生方法,乃图画之特长,亦即西洋固定方法所不及。”(俞剑华《中国山水画之写生》)可见其对写生这一创作形式不仅有亲身的实践,更有传统画学理论上的清晰认识。

1926年,俞剑华赴上海,结识了黄宾虹、谢公展、张聿光诸家。他在文章中写道:“海上虽为人文渊薮,画家亦不下数百人,然大率规模古人,从事写生者曾不数观,以愚所见写生画稿最丰富者,厥为黄宾虹先生。”(《中国山水画之写生》)1928年,他与黄宾虹、张善孖、张大千、陈刚叔等人结成“烂漫社”。与书画名家的交往对俞剑华大有裨益,不仅所见日广,绘画方面的技艺进步亦速。

俞剑华山水画创作的面貌,也在经年的实践中发生着变化。他早年作画由临仿传统作品入手,广泛学习沈周、文徵明、龚贤、石涛等明清诸大家的山水图式、笔法,《策杖秋色图》《庐岳松风图》等早期山水画作品,从技法、用笔、构图来看都有着前贤大家的踪影,这是习画者不可避免的“师古人”阶段。在学习过程中,俞剑华也曾借鉴西法,但不免被西法所限,创作遇到“有重浊质实之弊,而无清疏秀逸之气”的问题。到晚年,俞剑华开拓新风,逐渐形成自己的风格,《夏木垂荫》《洞庭春写生册之一》《佛子岭水库》《鼓山观瀑》等一批创作于20世纪五六十年代的画作,都呈现出以大章法取胜的面貌。

俞剑华曾谈道:“现在要想复兴中国画,其唯一的途径,即在于舍弃临摹近人的方法而上追两宋五代的方法,用两宋五代的方法从事于实地写生,始能挽救近代画风的衰颓。”(俞剑华《中国画复兴之路》)俞剑华通过实地写生将山水从“文人想象”转化为可视、可感、可证、可再创作的自然。其山水创作历经从临仿到写生,再经由写生而创作的不同阶段,最终呈现出“无支离破碎之患”“无牵合中西之嫌”的画境。

立言扬清响,秉笔续遗编。作为20世纪中国现代美术史学的先驱,俞剑华不懈钻研,将生命中大多数的时光献给了中国美术史研究工作和艺术创作。他在文章中说:“如能对继承优良传统,发扬民族风格,对创作社会主义现实主义中国绘画有所贡献,不胜欣幸。”

(作者:孟 哲,系山东师范大学美术学院副教授、学术副院长)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号