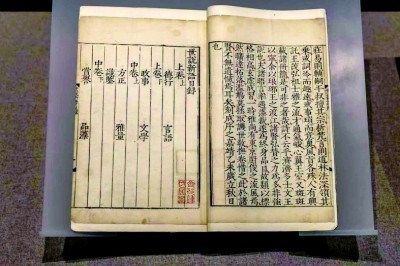

《世说新语》光明图片/视觉中国

《颜氏家训》光明图片/视觉中国

8月6日,观众在河北博物院参观“文脉华章—冀藏古籍文化展”。光明图片/视觉中国

古老的甲骨文时代以来,汉语词汇已走过近三千年春秋。汉语词汇词义的演变、结构的发展从未停止,词汇的面貌产生了很大变化。系统梳理汉语词汇的发展脉络,揭示其内在规律,是历史与时代赋予我们这一代学人的重要使命。

相较于上古汉语,中古汉语词汇发生了较大变化,如汉语由单音词为主转变为双音词为主、词语文白夹杂等,这些为汉语词汇的后续发展提供了新的方向。“汉语词汇通史”课题组梳理了东汉至隋的汉语词汇面貌和演变过程,探讨的主要问题及重点研究内容包括:中古词汇的基本面貌,中古虚词概貌,中古复音词的结构和意义,中古语料的性质与特点,中古语料的鉴别与利用,中古注疏的汉语史研究价值,中古时期语言词汇与社会文化生活,基于文献异文的中古汉语词汇史研究,作为语料的“衍生性文本”与中古词汇史研究。以下从四个方面概述中古汉语词汇的风貌。

词汇概貌 三分格局

从整体上说,中古汉语词汇大致可分为三种类型:第一,基本词汇。基本词汇一般以稳定性、全民性和能产性等为主要特征,新旧更新只占其中的小部分。基本词汇以名词为主,名词里的基本词又可大致分为六类:自然现象的名称、身体部位的名称、方位和时令的名称、社会等级的名称、生产劳作的名称、物质文化的名称。这些中古汉语的基本词汇与上古汉语及其他时期的词汇状况差异并不大,其中,书面语在很大程度上继承了上古汉语词汇。

第二,非基本词汇。中古汉语的特色词汇主要体现在非基本词汇上,不具有基本词汇的稳定性、普遍性、能产性等特点,也被称作一般词汇,通常包括历史词语、古词语、新词语、行业词语、外来词、方言词语等。我们将其分为专科词语(行业词语)、口语词(俗语词)、方言词语、外来词四类,以大体呈现中古汉语非基本词汇的概貌。比如,“锋”“耩”“杷”“支饮”“脚气”“烧针”等专科词语,“勿勿”“无赖”“觉损”“阿堵”“不分”等口语词汇,“爹”“辣”“不展”“眠床”“寻手”等方言词汇,“胭脂”“氍毹”“琉璃”“菩萨”“舍利”等外来词汇。这些新词反映了中古时期丰富的语言变化,成为研究中古语言的宝贵语料。

第三,虚词。首先,中古汉语的虚词有相当一部分来源于上古汉语。例如,《世说新语·赏誉》:“王长史道江道群:‘人可应有,乃不必有;人可应无,己必无。’”“可”当训为“所”,这种用法在《礼记·中庸》中就可以找见。其次,中古虚词体现出词汇发展的累积性,实词虚化是虚词产生的主要途径,相当一部分词在中古时期既有实词用法,也有虚词用法。汉王褒《僮约》:“晨起早扫,食了洗涤。”这是“了”的完结义,为实词。东汉昙果与康孟详译《中本起经》卷上:“明旦燃之,火了不燃。”这是“了”虚化为表示总括的副词,用于否定词之前。再次,虚词还有多义性、多源性与地域性等,兹不赘举。

语料概貌 立论之本

研究汉语史,语料是第一位的。中古汉语的语料,数量众多,卷帙浩繁。香港中文大学研制的“汉达文库”,收有自先秦至魏晋南北朝的文献共931种,有传世文献,也有原书已佚但经后人辑录的文献,大体包括:字书、韵书、雅书等小学类著作,儒家经典著作及其注疏,记录历史的史书与人物传记,阐述礼仪制度的著作,部分子部著作,涉及诗歌文集的集部著作,涉及算术、天文地理、医书农书的科技著作,汇集众书的类书等。这些语料是研究中古汉语的基石。

中古语料的性质与来源十分复杂。从语言性质看,有文言语料与白话语料之别;从真实性看,有托名伪书与真实作者之别;从产生时代看,有同时资料与后世资料之别;从产生地域看,有中土文献与异域文献之别;从产生方式看,有传世文献与出土文献之别。因此,中古时期的语料,无论是本土文献,还是翻译佛经,都有着特殊的性质和特点,在使用时要注重鉴别。

在众多中古语料中,注疏是体裁十分独特的语料。这些注疏语料体现了真实性、时代性、相对通俗性,也能够大量创造新词,尤其是复音词,具有不可忽视的重要价值。注家对词语的说解和阐释,似乎可以清晰地呈现词语变化的轨迹,看出早期词语(被释词)与当时流行词语(注释词)的关系。这是词语更替、消长的直接显示平台。

词义概貌 时代印记

东汉至隋时期,汉语词汇从内容到形式都呈现出极其显著的特点,许多概念都用新的词语来表示,词义也发生了很大变化,至少包括以下三类:

首先,在词汇本质方面,我们主要关注两个问题:第一,词义的演化,即词是怎么改变了意义的。如“计数”为先秦两汉常语,谓计算也。在魏晋南北朝史书、小说中的多例“计数”,都是计谋、谋略义,而不是计算义。第二,新词的产生,即概念是怎么改变了名称的。《左传·隐公元年》:“若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然?”晋杜预注:“隧,若今延道。”这就是名称的变化,也产生了新词。

其次,从使用频率、范围和词义理解角度看,中古汉语时期产生的新词新义,有生僻与普通两类。如后汉安世高译《长阿含十报法经》卷上:“行道弟子,是身自守得喜乐,浇渍身行,可身一切无有一处不到喜乐,从自守乐。”“浇渍”犹言“浇灌”,在翻译佛经中常见,而中土典籍则罕用。

再次,中古汉语体现出文言与口语掺杂、典雅与俚俗同现的情形,绝对的口语性材料并不多见。这一特点表现在词汇上,既有典雅的承古词,也有俚俗用语。比如“温凊”一词,最晚于南朝梁已出现,源于《礼记·曲礼上》:“凡为人子之礼,冬温而夏凊,昏定而晨省。”形成“温凊”一词,用于孝敬父母的语境,表示“侍奉父母”,见于许多中古文献,就属于典雅的承古词。俚俗语词则包括禁忌语、与委婉语相对的粗俗用语等。

研究举例 多元视角

对中古汉语词汇展开研究,选题角度和方法手段有很多,这里举例讨论两个研究实例。

一是中古文献异文的价值与利用问题。考订中,古文献异文本身就是中古汉语词汇史研究的一项内容;古文献异文之是非,又必须借鉴中古词汇史研究的成果;二者相辅相成。首先要正确判断异文之是非,避免据误文立说;然后再分析异文的类型、性质和考辨利用异文的方法。

二是以《世说新语》为例,讨论文献中衍生性文本的研究与利用问题。中古名著《世说新语》就其生成方式而言,是以相关文献为始源性文本,经过进一步“加工”和“制作”而生成的新文本,属于衍生性文本。《世说新语》的始源性文本绝不局限于《语林》《郭子》,也不仅仅来源于“街说巷语”之“小说”,还有一些正史、古史、霸史、旧事、杂传、地志、杂家等。其完成的方式有承袭、改易、增减、拼合、摘录、调序、综合等。当衍生性文本作为汉语史研究的语料时,其意义和价值是多元而丰富的。根据语料断代、语料断域、语料真实性、语体分析、语言比较、语义阐释、文本校理等手段,可为汉语史研究提供较为精准的依据和见解。

简言之,中古汉语词汇史研究较为系统地勾勒了汉魏六朝时期汉语词汇的基本面貌。未来,我们将在此基础上不断深化与拓展,致力于构建更加完整、清晰的中古汉语词汇面貌,为揭示汉语基因、追溯文明载体贡献力量。

(作者:王云路,系浙江大学敦和讲席教授、中国训诂学研究会会长)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号