仓孝和(1923—1984),祖籍河南中牟,出生于天津。教育家、自然科学史家。1941年考入重庆中央大学化学系,1945年加入中国共产党。曾任育英中学(今北京市第二十五中学)校长、北京教师进修学院副院长、中国科学院自然科学史研究所所长、北京师范学院(今首都师范大学)院长等职。著有《自然科学史简编》等。作者供图

作者供图

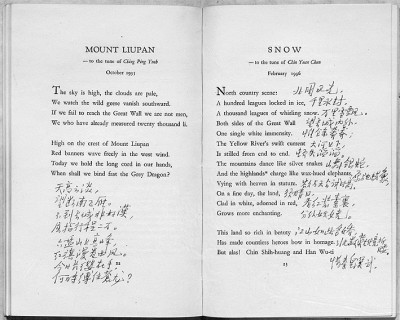

仓孝和在一本英文版《毛泽东诗词》上手写中文原诗。作者供图

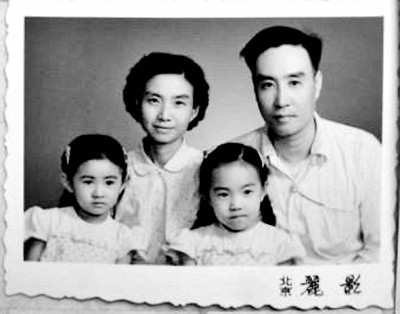

仓孝和(右后)全家福。作者供图

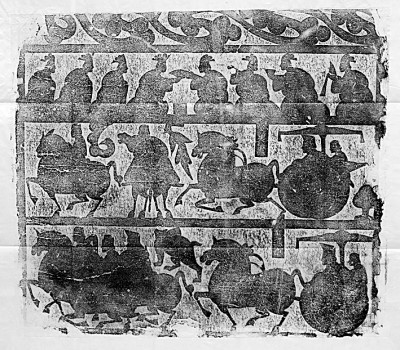

仓孝和捐赠给首都师范大学的武氏祠画像石拓片。作者供图

仓孝和是首都师范大学(原北京师范学院)的奠基人之一,是我们的老校长。建校之初,仓孝和就将其祖父金石学家仓永龄收藏的820幅拓片捐赠给学校图书馆。2019年我在图书馆工作时,与同事共同着手整理这批拓片,对其珍贵价值有了深入认识。受老校长无私奉献、爱校兴校精神的感召,我多方搜寻老校长生平资料,对其家人进行访谈,撰写此文,以表怀念。

读书立志,投身革命

仓孝和1923年出生于天津,后随家人迁往湖北。父亲早亡,家中兄弟三人,他居长。仓孝和3岁识字,小学四年级开始阅读中外文学名著和进步报刊,特别爱读鲁迅的作品和邹韬奋主编的《生活》杂志。1938年春,仓孝和以优异成绩考入当时的湖北名校武昌中学高中部。在高中阶段,他接触到马克思主义思想,阅读邹韬奋的《读书偶译》、斯诺的《西行漫记》、毛泽东的文章,还读了介绍红军长征的小册子。他认识到,人的一生要过得有意义,就要寻找真理,而要寻找真理,就得从自身的经历中找,从生活的社会中找,从马克思主义书籍中找。在此后的人生岁月中,不管环境如何艰苦,他都坚持刻苦学习马克思主义著作。2022年,他的两个女儿将其藏书捐给首师大图书馆,共计1703册,其中不少是马克思主义经典著作,如《马克思全集》《列宁全集》《毛泽东选集》等。在一本英文版《毛泽东诗词》上,每页都有他手写的中文原诗。

1943年初,仓孝和在重庆中央大学化学系读书时,经高中时代的好友、共产党员陈以文介绍,他参加了南方局青年组领导的中央大学地下组织。1945年大学毕业前夕,中共中央南方局要输送大批进步学生到鄂豫皖解放区,原计划的路线被敌人发现,仓孝和提出了一条去解放区的新路线。仓孝和就读的武昌中学后与省高合并为湖北省立联合中学分校,西迁到鄂西建始县三里坝,他因此对鄂西的道路比较熟悉。组织批准了这条路线,并决定让他组织此事。当时仓孝和刚做完毕业论文的实验,还没写完论文,但他毅然接受了党组织交给的任务,放弃在中央大学留任助教、继续从事科学研究的机会,于7月带队离开重庆前往解放区。多年后,仓孝和在文章中回忆这段经历:“对解放区的向往,共几百知识青年断然与大后方的一切告别,冒着在途中经过重重关卡时被捕坐牢、丧失生命的危险……怀着为战斗中的人民贡献力量和在战场上挥洒热血的激情上路了。”他之所以放弃自己喜欢的科学研究,是因为他认识到“科学救国”之路当时是走不通的,只有跟着中国共产党走,把抗日战争打到底,才能进一步展开人民民主革命。仓孝和在其革命生涯中引领和帮助了很多人,徐期瑞(曾任武汉市江岸区教师进修学校校长)、李湜(曾任中国文联出版社社长)、王加璇(曾任华北电力学院院长)等就是在他的引领和介绍下加入了中国共产党。

执掌中学,春风化雨

根据组织安排,1946年仓孝和来到北平,同年8月,任教于北平育英中学。该校设备优良,师资雄厚,学生对教师十分挑剔,高中化学课在短期内就连续换了3名教员,一时间没有人敢再接这门课。仓孝和挺身而出,凭借丰富的专业知识和新鲜的教学方法,站稳了讲台,深得学生们的欢迎。

新中国成立之初,化工部和中国科学院都想调仓孝和去工作,北京市领导则挽留他继续在教育战线工作。究竟该何去何从?他选择留在教育战线。他是这样想的:“祖国的经济建设需要的是千百万各种各样的专门人才,而不只是一个仓孝和。学校教育就是培养和造就人才的,我决心要像一部工作母机一样地工作,毫无保留地献身给人民的教育事业。”

此时已是育英中学校长的仓孝和,全面贯彻党的方针政策,从实际出发进行了一系列卓有成效的教育教学改革创新,知人善任,依靠教师同心办校。虽然管理工作繁忙,但仓孝和始终坚持参加教育教学实践。育英中学的两位教师回忆道:“老仓工作繁忙,仍坚持每周上24节课,这就取得了教学上的发言权。”“校长检查教学,从不搞花架子,他课前和老师一起备课,一起分析教材,听课后具体分析这节课的优点和不足之处。他常常提出很中肯的意见,并坚持以辩证唯物主义理论为指导,把一些带规律性的东西上升到理论高度,给人们以很大的启发。”另一位执教多年的数学老师感慨:“我教了一辈子数学,可是许多东西是零零散散的,老仓用辩证法分析三角函数,把许多东西串起来了,令人豁然开朗。”仓孝和主张,在理科课堂上也应该开展思想教育,他在《关于通过化学教学进行爱国主义教育的一些意见》一文中写道:“在化学教学的过程中只是从理论上解决这一问题是不够的。要从科学的历史,特别是化学的历史上,从中国近百年来科学不发达的原因上来说明这一点,还要讲到化学上的每一理论上的成就时联系到这一点。在教学中应该使学生确信我们祖国建设的无限光明前途。”

育英中学校友、中国科学院院士白以龙毕业后仍与仓孝和保持联系,他说:“在五十年代末六十年代初,学习的道路并不平坦。而仓孝和却能在风浪中不动摇。我去看他,他无论谈什么,都离不开辩证法,讲音乐史,音乐中的矛盾,从海顿、莫扎特、贝多芬到勃拉姆斯的转变,讲技术进步,新学说的创立和社会、经济的关联,明清社会和中国科技发展的滞缓等。可以想象,这些指点对一个将走入社会的青年,在形成思考习惯和思想方法上的价值。为此,我将永远感激仓孝和。”

筚路蓝缕,建强师范

1953年正是北京市中小学教育大发展时期,这年12月,仓孝和被调往北京教师进修学院任副院长。他调查发现,当时全市中学生已有81000余人,是1949年中学生总数的202%,但缺乏可靠的师资来源。1954年4月,仓孝和提出兴建一所市属高等师范院校的建议,从根本上改变北京市师资短缺、教学质量差的困难局面,为提升首都中学的教学水平,建设“工作母机”和“重工业”。得到市委支持和批准后,仓孝和起草《北京师范学院筹办的初步意见及问题》,并带领从教师进修学院等单位抽调出来的60多名职工,以教育家的眼光、开拓者的精神,争分夺秒主持筹办北京师范学院。当年10月初,学院正式开学,开创了高等院校当年筹建、当年招生上课的新纪录。

如开篇所述,当时百废待兴、物资缺乏,建校艰难,作为党委副书记、教务长,仓孝和将家藏拓片无私捐赠给校图书馆。他捐赠的这批拓片,原石的刻立时间上起先秦,下至民国;刻立地域分布较广,遍及全国20余个省、自治区、直辖市,尤以河南、山东、陕西等文物大省居多;拓片种类多样,包括石经、墓志、画像、造像、题名、题字、题记、题词、杂刻等;内容丰富,涉及古代历史、地理、政治、经济、文化、社会风俗、对外交流等诸多领域。其中不乏武氏祠画像、石鼓文、泰山石刻等珍品或孤本,具有重要的文物、文献和艺术价值。仓孝和认为,丰富的图书资料是办好大学所必需的物质条件。学院初建时仅有从教师进修学院调拨的5000多册图书,而到1959年时,已扩充到41万册,其中还有不少难得的古籍珍本乃至孤本。在经费十分困难的情况下,仓孝和批复3万元筹建文物室(首都师大历史博物馆前身),文物室因此得以搜购数量可观的珍贵文物,供直观教学所用。

仓孝和还提出,院领导和系主任要给学生讲课。在行政工作异常繁重的情况下,他亲临第一线,教授化学专业的物理化学课,每周上课6学时,坚持不辍。为了搞好教学,他常常备课到深夜。原湖北联中建始分校校长郑万选评价其“担任北京师范学院院长,实现他改变‘吃人’的旧社会、创造理想的新社会的宏愿,果然成为一个‘人的化学家’——教育家”。

作为“人的化学家”,就不能不关心学生的思想。仓孝和提出:“坚持全面发展,重视因材施教,第一,教学过程是加强学生政治思想工作的主要途径之一;第二,要加强教师全面负责制,更全面地关心学生的成长,还要关心学生的道德品质,身心健康,共产主义世界观的形成;第三,要尽可能地通过我们自身的模范行动来影响感染学生。”“在学校里几乎学生的全部活动都是直接地或间接地和教学过程发生着联系的。我们要注意通过统一的教学过程形成学生的共产主义世界观和培养学生共产主义道德品质的问题,特别是在科学知识的基础上形成共产主义世界观的问题。”(《教育必须先行——仓孝和教育思想言论集》)这些论述既蕴含立德树人的理念,也具有抽丁拔楔的实践智慧。

改革开放后,仓孝和夜以继日带病写作《革命回忆录》及《自然科学史简编》。有人劝他注意身体,他回答“战斗到最后一条壕,流尽最后一滴血”。他70万字的《自然科学史简编》荣获首届全国科技史优秀图书荣誉奖。1978年,仓孝和任中国科学院自然科学史研究所所长,1983年又回到北京师范学院任院长。在院长任上,他提出许多具有战略眼光的论断,比如“科学技术人才的培养,基础在教育”“师范是振兴教育的根本”“凡是要求学生做到的,教师本身必须首先做到,教师要成为道德高尚的共产主义者,成为学识渊博并有专长的学者,更要成为热爱教育事业和具有娴熟的教学艺术的教育工作者”。

仓孝和同时狠抓学校的学科建设,计划在1986年以前建设30个左右重点学科,并使这些学科在全国同类院校、同类学科中达到先进水平。1983年,他推动学校在全国率先取得学科教育学硕士学位授予权。1985年,北京师范学院研究生招生规模创新高,达65人。

仓孝和以博古通今的学识奠定了首都师范大学深厚的学术根基,更以正直无私、宽厚仁爱的品格,树立了为学为师的楷模。跨越时代的长河,他的精神如灯塔长明,照亮我们前进的道路。

(作者:屈南,系首都师范大学出版社副社长、副研究馆员)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号