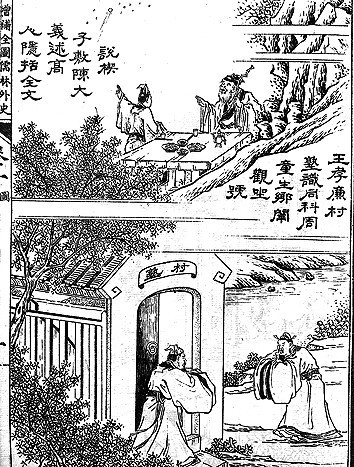

《儒林外史》二思堂石印本内页

作者提供

【藏书记】

收藏古籍也有十余年了。若论最想收藏的,应该是古代小说。毕竟,自己以古代小说研究为业。收藏与研究若能相辅相成,自是最佳,就是向夫人申请经费,也至少能理直气壮一些,没有“玩物丧志”之嫌。但不得不说,比起收藏其他古籍,收藏古代小说实在不易。我总结有四“难”,分疏如下。

一难在少。所谓“少”,就是小说类古籍数量稀少,体现在两个维度上。

一个维度是品种少。据《中国古代小说总目》统计,目前存世及知见的古代白话小说有1251种,文言小说有2904种,共计4155种。也就是说,一个小说收藏者潜在的收藏对象,顶天也就这些了。作为对比,我们可以假设有人喜欢收藏传统诗文集。那么,他(她)面对的对象是多少呢?柯愈春所著《清人诗文集总目提要》一书,收录的就有四万余种,可见仅清人诗文集的种类就是所有古代小说的十倍以上!事实上,对古籍实物而言,这个倍数还要提升。因为前举小说总目为了显得齐全,“竭泽而渔”:一方面将一些已确定不存之书纳入进去,另一方面有不少子目是以篇立目的,历史上并未存在过这样一部单行古籍!自然,也不可能收藏相关实物。

古代小说所能供应的品种少倒也罢了。事实上,还有第二个维度的限制——单一品种存世数量也少。这一点可能有些出人意料。因为按道理,古代小说尤其是比较重要的白话小说,当初的印量应该都不小,存世量应较多才对,孰知并不然。在古人看来,小说就是典型的下里巴人之书,不能登大雅之堂,所以随阅随掷,不甚珍护。可以想象,在无数个家道中落、以书易米的子弟那里,最先被抛弃的一定是小说这样的所谓“闲书”。在国难当头之时,众多仁人志士努力保存的,也多是正史,少有小说的身影。事实上,我们现在能看到这么多的小说作品,已经很幸运了,因为有郑振铎、阿英这样在当时藏书家看来比较“另类”的收藏者竭尽全力搜求、存藏小说、戏曲文献。可以想象,若没有他们,我们现在能看到的小说文献会更少。

二难在贵。所谓“贵”,就是小说类古籍价格高昂,这对收藏者是个挑战。

如果懂一点经济学,可能知道贵只是表象,价格的关键在于供求关系。所以,这个“贵”字也与前边的“少”字密切相关,可以用古代小说中常说的“焦孟不离”来形容。古代小说刻印虽多,但在古人眼中,大多是“低值易耗品”。时过境迁后,百不一存。随便找一个古籍拍卖公司的拍卖目录,就可以发现,小说文献在其中所占比例之小,在文学史中“咋咋呼呼”的小说到了拍场,知趣地降低音量,蜷缩在拍卖目录最后的几页里。

数量之少虽然是小说文献昂贵的根本原因,但也不可忽略另一个“添油加醋”的因素,那就是小说地位的提升。古人因为轻视小说,大多没有存过收藏小说文献的心思。但近代以来,小说文体地位提高,又担负了新民之责,所以就贵了起来。也因为地位提升,关注的人多了起来,最终又影响了供求关系,让本来就稀少的小说文献显得更少了。可能会有人说,小说文献未必就贵吧。你看拍场上,每次的标王都是传统古籍啊,比如宋龙舒本《王文公文集》拍出2.63亿,宋刻《唐书详节》拍出1.1亿,《钜宋广韵》8510万……都比小说贵啊!这就属于抬杠了。我只能说,那是因为《红楼梦》没有宋刻本,如果有,价格不会比这几种低。

三难在大。所谓“大”,就是大部分小说版本体量都很大。

收藏古籍的行家与当下的学界风气相左,大都喜欢戋戋小册,而不喜欢那些皇皇大“砖”。原因也简单,古籍虽然不至于论斤估值,也仍然要“按件计价”。比如说一部书二十册,另一部只一册,在不考虑版本、年代、刻工等其他因素的前提下,前者的基础价格通常会数倍乃至数十倍于后者——这就是很多小说作品的常态。《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》《红楼梦》,每部篇幅都在六十至九十万字,一般刊印后也多为二十册以上。来一个对比,如果有位藏家的目标是历代词集,就非常愉快。因为很多词集就只一册,买一部小说的资金可能可以买二十部词集。因此,古籍收藏中常出现一个奇怪的倒挂现象,就是一套大书,整体出售有时还不如拆成单册售卖划算。这是因为,部头太大,买家要出的钱太多,砍价的动力与空间都很足。若拆成单册,很多人就可用较少的资金聊备一格。

四难在丑。所谓“丑”,就是古代小说版本绝大多数都不太漂亮。前三“难”都与“贵”有关,只有最后一“难”与审美有关。

古籍的收藏,不完全是为了学术研究或者囤积居奇,更重要的一重功能是审美愉悦,因为绝大部分古籍都很漂亮——古籍可寿千年的皮纸、各种字体的刻工、墨色、版式甚至藏印、批注等等,都可带来审美的愉悦。当一个收藏者打开这些珍籍,就打开了作者以及造纸、刻版、抚印、装订、收藏、修复等人的劳动价值。他(她)花费的巨资在这一刻得到了具象化的体现,他(她)也同时得到了心灵的抚慰。但这一情景,在小说收藏者那里很难再现。因为小说版本的“颜值”大多不高。这一现象,大体上有三种原因。

一是因为刻工、开本、纸张。因为小说在古代是“快消品”,价格不能太高,这就导致这一产品的上游都在压缩成本。结果就是刻工肯定找工价最低的,而且要刻得快,那就用最便宜的木版;纸张是古籍成本的大头,所以开本要小,以省原料,纸也用最便宜的。前边说过,古代小说的篇幅都不小,这里开本还要变小,结果就是字体也缩小,基本上都密密麻麻。

二在于印量大。由于小说受众多,印量也大,这就导致“萝卜快了不洗泥”——木版的承印能力有限,为了尽可能地获取利润,书坊主人才不管在多次印刷中木板断裂造成的文字“断胳膊”“掉腿”的“小问题”。于是乎,哪怕最初刻得相对精美的版本,在大量印刷后版面也变得粗陋不堪。小说的校勘之所以比经、史、子、集等传统文献难,多数就因为字迹漶漫、无法辨认。

三在于保存不力。小说文献先天已如此,后天也得不到好的照料,主人捧读的地点可能在餐桌上、床上甚至如厕时,对待它也随意折叠、反扣,甚至以之拍蝇、覆瓿……据说当代西方书籍史研究已经进展到从分析书页上的DNA来判断其时代甚或阅读史了。或许在这一点上,古代小说版本研究无意中得到了一个优势——一本烂糟糟、脏兮兮的小说,或许比一部每读必沐浴更衣、正襟危坐的经史书籍承载了更多信息吧!但这对于收藏者来说就不那么愉快了——尤其是还要付出昂贵的代价来获得这些藏品的时候!

虽有此四难,但前三难是把它当作商品看待的,最后一难又把它当工艺品看待,唯独没有考虑过它的本质——它不是刷上墨水的纸,而是传诵千年的故事历尽劫波的孑遗,是隐没在历史中无数读者所感知的悲、欢、离、合。相对于正史,它或许更有温度。所以,再多的“难”,也无法冷却一颗热爱的心。无论有多难,希望有更多同道加入古代小说文献的搜求、收藏与研究中来!

(作者:李小龙,系北京师范大学文学院教授)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号