法国汉学家沙畹“像中国文化人那样读书”

发稿时间:2024-05-26 15:34:00 来源: 文汇报

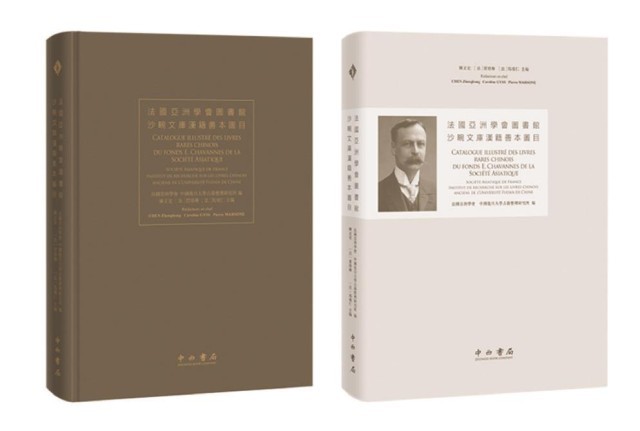

原标题:《法国亚洲学会图书馆沙畹文库汉籍善本图目》在上海发布

法国汉学家沙畹“像中国文化人那样读书”

《法国亚洲学会图书馆沙畹文库汉籍善本图目》共著录汉籍善本148种,分经、史、子、集、丛五部。 (上海辞书出版社供图)

■本报记者 许旸

“法国汉学经初创时期积累和成熟时期研究,到19世纪末20世纪初达到一个临界点,沙畹就代表这一时期汉学高峰。”日前在上海图书馆东馆,“法国汉学与沙畹:西方全方位认识中国的开端”主题讲座吸引了许多读者,法国国家图书馆阿棉储藏和保护中心项目总监裴程谈到,从这个“临界点”开始,西方对中国的研究摆脱了以往的古典书卷气,理论研究与实地考察逐步结合。

今年是中法建交60周年,也是中法文化旅游年。法国著名汉学家、藏书家沙畹,曾觅得许多汉文的珍本秘籍,这批善本兼具学术价值与文物价值。但以往因没有正规编制、公开出版的目录,海内外对其详情无法了解,自然也无法检索阅览。

2013年,复旦大学古籍整理研究所与法国亚洲学会签订合作协议,中方由陈正宏教授领衔,率团队赴巴黎,与法方专家合作,系统整理法国亚洲学会图书馆所藏沙畹、马伯乐、戴密微三位汉学家的旧藏汉籍,为其完整编目,并编纂出版中法双语版的善本图目。经细致择选、鉴定、编目而成的《法国亚洲学会图书馆沙畹文库汉籍善本图目》在讲座亮相,即是该中法合作项目出版第一项成果,为国际学界利用沙畹文库的珍贵资料作出贡献。

可以说,当西方汉学家与中国国学名家直接对话,汉学教育与研究逐渐体系化,培养了一批一流学者,汉籍藏书日益系统化,中文书随之目录化、科学化,以沙畹为代表的法国汉学鼎盛时期正是西方对中国全方位认识的开端。

《法国亚洲学会图书馆沙畹文库汉籍善本图目》共著录汉籍善本148种,分经、史、子、集、丛五部,其中经部31种、史部63种、子部37种、集部10种、丛部6种,另有附录1种。编者采用图目形式详细著录每种书的版本和附注信息,辅以大量书影,直观呈现各书正文卷端、相关牌记刊语、序跋、钤印、避讳及批注札记等信息。书目选择方面,本书注重版本价值,既选取传统意义上的中国古籍善本,又放宽时限,打破空间限制,对日本、越南的汉籍珍善本进行著录。所录诸书既揭示了沙畹文库所藏汉籍善本面貌,也为读者了解20世纪初欧洲汉学家从事东亚研究时所据文献实况提供了新的素材和视角。这将有助于以学术方式推进汉籍在世界图书史中地位的确立,促进中法国际学术交流。

裴程从法国汉学发展史角度指出,17世纪末以来西方认识中国经历四个阶段——17世纪末至18世纪,以传教为主汉学的启蒙时期;19世纪汉学成熟期;19世纪末至20世纪上半叶,法国汉学鼎盛时期;二战以后至今,由传统汉学向当代中国学转型。谈及沙畹生平,他在哲学、历史、文献、考古、碑刻铭文考释等诸多领域都有所成就。1889年春,24岁的沙畹以法国驻清公使馆散编随员身份来到北京,开始在中国的实地考察与学习研究工作,着手翻译《史记》。到了1895—1905年,他翻译的《史记》前四十七篇(十二本纪、十表、八书和三十世家的前十七世家)陆续出版。“沙畹翻译的《史记》在法国乃至欧洲都具有划时代意义,他的贡献远超出单纯语言转换层次的译介。他撰写的《绪论》、注解和极其详尽的附录涉及中国古代社会几乎所有领域,其范围之广、论证之严谨,为以前的法国汉学界所未及。”

“12年前,裴程引荐我到法国做访问学者,因缘际会在法国亚洲学会图书馆发现沙畹所藏汉籍善本。此后研究所与亚洲学会开展合作并编撰出版《法国亚洲学会图书馆沙畹文库汉籍善本图目》。”复旦大学古籍整理研究所教授陈正宏谈到,在整理沙畹所藏汉籍善本的过程中,他尤其关注沙畹翻译《史记》所用的底本和校本。“沙畹学汉字的入门工具书,不是当时国内较流行的《说文解字》,而是更便于在西方拼音文字语境中学习汉语的明代分韵类书《五车韵瑞》。”此外,他认为沙畹从小学入手的研究方法,明显受乾嘉学派影响,但沙畹更进一步,把所利用素材范围拓展到满、蒙、藏等少数民族语文。

陈正宏发现,沙畹藏书中有“狮城”“博士”“中文教习”“沙畹”“滋兰”等印章,从这个细节他感慨,汉学家对中国文化从理解变成痴迷时,就开始“像中国文化人那样读书”。沙畹的名字章藏着不少研究线索。沙畹是音译,为什么用田字旁的“畹”?直到发现沙畹藏书里“滋兰”印章,陈正宏才恍然大悟。“滋兰”出自《楚辞·离骚》“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩”。“这句话在中国文化语境里,经常被用作老师培养了很多好学生。沙畹在巴黎的主要工作是中文教师、汉学教授,因此他用‘滋兰’‘沙畹’来表达这个意思。”

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号