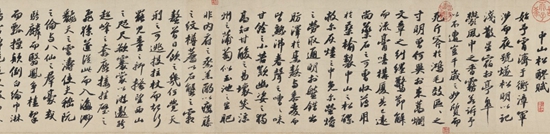

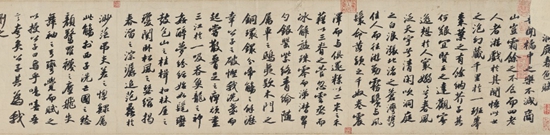

《洞庭春色赋·中山松醪赋》行书卷 苏轼传世墨迹中字数最多的佳作

发稿时间:2025-02-26 11:00:00 来源: 中国文化报

苏轼的《洞庭春色赋·中山松醪赋》行书卷,属于国家一级文物,是吉林省博物院的“镇馆之宝”之一,也是现存为数不多的苏轼书法作品之一。这件作品作于1094年,苏轼时年59岁,同年章惇出任丞相,将苏轼先贬英州,后改惠州,他在前往惠州的途中,遇大雨滞留于襄邑(今河南省睢县),书此二赋。

《洞庭春色赋》《中山松醪赋》均为苏轼撰并书,此两赋并后记,为白麻纸七纸接装,卷长3米多,气色如新,两篇赋文加上文末自题共77行,计684字,是苏轼传世墨迹中字数最多的一幅佳作。

该作品中每个字大小都和古代使用的一枚铜钱差不多大,从缺口处可见纤维强韧,加工偏熟,行笔从容,墨着于纸,厚重而有堆积感,纸精墨佳。其中,充满诗意的“洞庭春色”和“中山松醪”皆为酒名。

二赋的文章豪放畅达,想象力丰富,书法笔意雄劲,姿态闲雅,潇洒飘逸,而结字极紧,集中反映了苏轼书法“结体短肥”的特点,堪称“双绝”。

自1094年苏轼写下长卷至今,900多年过去了,这幅行书卷的收藏者不断变换,长卷尾部的“观后感”也在不断增加。

凛冽过秋冬,明媚过春夏,长卷传递了9个世纪,几易其手,藏者更迭,拖尾纸上元明清三朝的8位文人及乾隆皇帝先后留下11段跋文,并钤上了清内府及历代私人鉴藏印30余枚,这些皆成为这件书法作品世代流传的证明。卷首钤“石渠定鉴”“宝笈重编”鉴藏印,可知它曾著录于清内府《石渠宝笈续编》。溥仪逊位后,长卷藏入长春伪满洲皇宫,1945年散失民间,1982年再次发现并入藏吉林省博物院。

经历了江山更迭,避过了战火喧嚣,它流传千年而来,从光阴的彼时来到此时,时光掩去了书写者的脸,而他手中的笔墨,在900多年后,成为我们在博物馆久久凝望的经典……(悠游吉林)

《洞庭春色赋·中山松醪赋》行书卷局部 吉林省博物院供图

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号