今天是世界读书日。对现代人来说,读书的空间很多,但有一个空间非常独特,那就是书房。书房自古既有,它不仅是获取知识的场所,也是心灵的栖息地,更是思考创作的沃土。很多旷古美文、惊世之作都从这里诞生。

“石室金匮”酝《史记》

反映汉代拜谒尊者的“拜谒图”画像砖拓片中有书简出现。

从现存的文物和考古遗址来看,中国的书房雏形大约萌芽于西周时期。在汉代画像石和画像砖上,可以看到与早期书房和观书相关的形象,总结起来大致有三类:一是拜谒场景,或在屋子中正坐读“刺”(古代的名帖),或手捧简牍向尊者拜谒求教,室内几案上放有经书简册;二是讲经场景,在佛教传入前,儒家、法家等诸子百家都有讲经活动;三是庠(音xiáng)序场景,庠序即早期的学校,常见学子捧卷阅读,但那时还没有独立的书房。

古代的藏书场所也是典型的读书地。早期的简策帛书难以制作、保存和传播,历代传承下来的典籍集中于皇家,属国之重器。西周时期设“守藏室”,具有藏书和档案管理等功能,负责守藏室的官吏称为“史”,老子就曾担任周朝守藏室之史。

为了防火防潮,便于长期贮存典籍,汉代藏书室用石块修筑,书籍用铜柜保护,即《史记·太史公自序》中提到的“石室金匮”。汉代长安未央宫旁有石渠阁、天禄阁、麒麟阁三座皇室藏书阁。石渠阁因建筑特点得名,阁周围以磨制的石块筑成渠,渠中引水围绕于阁的四周。汉武帝时收藏于天禄阁、麒麟阁和石渠阁的藏书逐渐丰富,司马迁就是参考这些资料编成“史家之绝唱,无韵之离骚”的《史记》。

古代传说中也有很多关于读书场所的记载。河南周口市淮阳区的“弦歌台”,传说为孔子在陈国绝粮被困时,仍讲学诵诗、弹琴咏唱之处;屈原在家乡秭归有“读书洞”,实际上是一个洞穴、里面仅有一张石桌、一条石凳;山东鄄(音juàn)城的“陈台”,乃曹植为鄄城王时所筑之台,他在此台上读书、吟诗作赋,故名“读书台”,台上有读书厅、藏书室和会文亭等。这些读书场所一般选在僻静清幽之地,尽可能地减少外界纷扰。

草堂陋室皆可“阅金经”

古代书房也称作“书斋”,东汉时期的《说文解字》中说:“斋,洁也。”书斋就是清雅高洁的地方。唐代为书斋取名的风气逐渐盛行,书斋之名多注重谦逊与朴实,比如草堂。草堂原指草庐,顾名思义就是茅草盖的房屋,文人们常称其在山野间的住所为草堂,有自谦之意。以“草堂”名其所居者,往往喜欢自然之境,在其中读书为文,以标其操守和追求之高雅。

唐代许多文献中出现了文人在草堂或书斋中读书、作画、著书的记载:刘禹锡在陋室中“调素琴,阅金经”;白居易在庐山草堂“设木榻四,素屏二,漆琴一张,儒、道、佛书各两三卷”,不仅可以欣赏草堂周边的自然美景,还沉浸于读书写字、吟诗诵文的雅趣之中,并表达了“终老于斯,以成就我平生之志”的理想。

唐代著名的隐士卢鸿一在嵩山隐居期间,“山为宅兮草为堂”,在草堂内读金书,饮玉浆,收徒五百余人,讲学于草堂之中,成为一时之盛事,并创作《草堂十志图》描绘自己隐居生活中的胜景。杜甫为避安史之乱,携家带口从陇右迁至成都。次年在好友帮助下,搭建草堂于浣花溪畔,后世称之为“杜甫草堂”。生活虽然清贫,但杜甫在这里得到了片刻安宁和暂时的平稳,草堂成了他静心读书、思考人生的地方,在这里他创作了大量反映社会现实、抒发个人情感的不朽诗篇,体现了“大庇天下寒士俱欢颜”的胸襟和情怀。

据统计,《全唐诗》中收录反映书房读书的诗有200余首,可以看出唐代书房已经在文人生活中占有很大比重,书房还成为文学和绘画作品中重要的题材或意象,以读书或书房为主题的绘画更是延续到后世。

“读书堂”成就《资治通鉴》

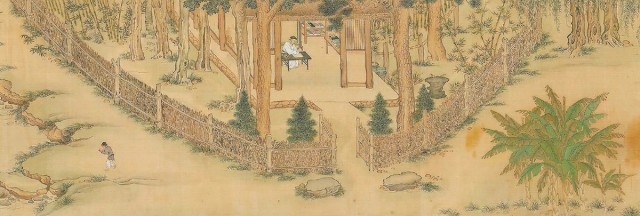

明代画家仇英绘制的司马光所居独乐园中的读书堂。

说到宋代书房,最知名的是读书堂。公元1071年,司马光退居西京洛阳编撰《资治通鉴》,这一待就是15年,而这部巨著的诞生地,就是司马光私人园林独乐园中的读书堂。

“独乐园中有堂,聚书五千卷,命之曰读书堂。”读书堂是司马光在园中读书、写作的书房,取名的典故来自汉代大儒董仲舒放下室内悬挂的帷幕,三年不看窗外事,目不窥园,专心致志刻苦读书、勤于治学、传授儒学的故事。司马光曾在诗作《读书堂》中云:“吾爱董仲舒,穷经守幽独。所居虽有园,三年不游目……”从这首诗中可以看出他对董仲舒的高度认可和崇敬之情。以董仲舒为榜样,司马光大多数时间都在园中读书堂内看书写作,将苦读变成读书堂的园居主题。他曾在《自嘲》诗中说,“有心齐塞马,无意羡川鱼”,将失意的隐退生活视为自在和洒脱,称这种经历为“塞翁失马”,但又心系天下,将治国平天下的理想化为退而结网的决心。于是,他10余年寒暑披阅注疏,穷究经史,终成《资治通鉴》之皇皇巨制。

司马光爱书惜书,至其离开独乐园再次出仕时,藏书竟累达万卷之多。在这个书屋里,司马光不但写下《资治通鉴》,还留下很多爱书的故事。每年夏秋晴朗之时,司马光都要“晒书”。他曾经对儿子司马康说:商人收藏货物和金银,而儒生能收藏的只是这些图书,所以应该把书当作宝贝,懂得去珍惜和爱护。因此,每年在夏日初伏到重阳期间,当天气晴朗之时,他会把几案设在对着太阳的地方,将那些书斜放在上面,晾晒一下书的脊部,这样可以保证藏书长时间不会损坏。另外,每当他读书的时候,必先把几案打扫干净,检查上面是否有水渍之类,并用褥子铺垫在书下面,然后端正坐好,才开始看书。

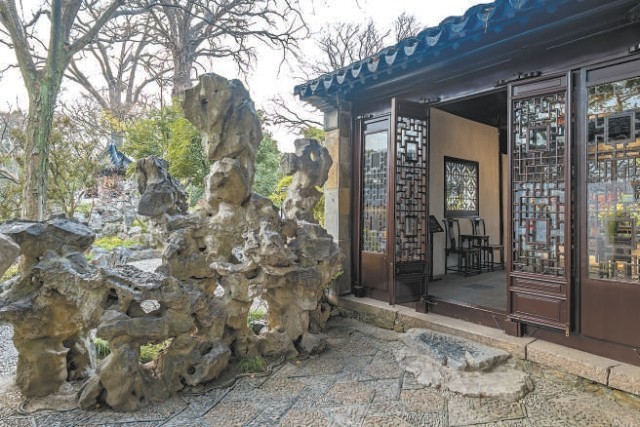

苏州园林多书斋

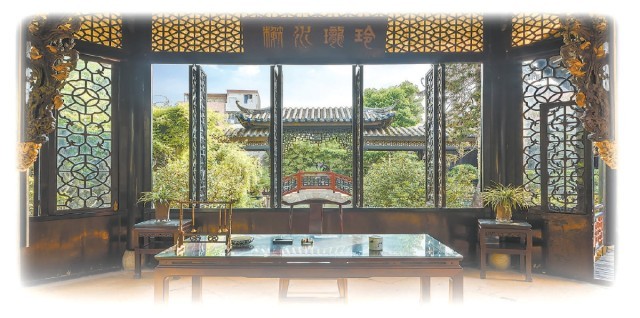

苏州留园汲古得绠处。

园林是文人的理想居所,书房可以说是其求学、修身、齐家、治国、平天下的起点,园林中的书房自是别有特色和雅趣。明代的《园冶》中也说:“书房之基,立于园林者,无拘内外,择偏僻处,随便通园,令游人莫知有此。”可以看出书房往往位于园林中的幽深僻静之处。这在苏州园林的书斋中体现得最为明显。

苏州留园中有多处书斋,比如汲古得绠(音gěng)处、还我读书斋、揖峰轩等,都是园主人及其家人读书的地方。汲古得绠处位于五峰仙馆西侧,斋名来自唐代韩愈《秋怀》诗“归愚识夷涂,汲古得修绠”,“修”意为长,“绠”指井绳,意思是用长的绳子方能打到深井里的水,想要追求更高的学问,则须下更大功夫和有恒心,此即治学之道。书斋以湖石与山池景区隔开,自成清幽之处,书房用途和环境营造相得益彰。

留园中另一处书斋——还我读书斋,为独立幽僻院落。斋名典出晋陶渊明《读山海经》诗“既耕亦已种,时还读我书”。庭院三面半壁廊环绕,廊壁上镶嵌着镌刻王珣、孙过庭、谢安等历代名家墨迹的书条石。

皇家园林帝王书屋

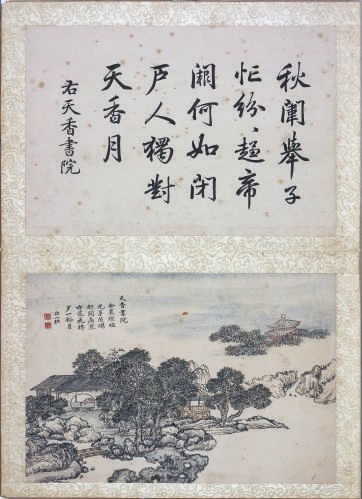

清代宫廷画师邹一桂绘制的天香书院。

北海静心斋东侧的抱素书屋,是清代帝王在皇家园林中的读书之地。“抱素”之名取自《汉书·礼乐志》“抱素怀朴”,意思是民风淳厚,人心安定。书屋的东边有韵琴斋,是乾隆皇帝赏琴、听琴、抚琴的地方,可以看出琴室和书房关系密切。除斋内放着古琴外,院落中还有小水池,水声如琴声,整个院落显得景致娴雅,环境幽静,确实是读书修身的好地方。

圆明园中有多处皇帝和皇子的读书场所。四宜书屋是一座小巧玲珑的书斋,始建于雍正年间,初名“春宇舒和”。乾隆年间仿浙江海宁陈氏隅园大规模改建,使其成为一处园中园,题名为“安澜园”,安澜园之正殿为四宜书屋,乾隆皇帝很喜欢在这里读书写字、研究书史。此外,碧桐书院、汇芳书院也是圆明园中的静谧读书之地。

清代宫廷画师邹一桂曾经绘制《书城十二图》册,描绘各式山水园林中的读书寓所,分别为:梅花书屋、红杏书楼、碧梧书馆、青莲书社、密筠书舍、绿天书坞、天香书院、万松书岩、秋林书圃、迟云书阁、听泉书榭、印月书堂。每处书房的前两个字,梅花、红杏、碧梧、青莲、密筠、绿天、天香……点明了各处书房的取意及意境的核心构成,以及在传统植物文化上的选择,“碧梧”是梧桐,“青莲”指荷花,“密筠”指竹子,“绿天”说的是芭蕉,“天香”指的是桂花,还有梅、杏、松等,这些都是具有深厚文化内涵的传统植物;书房的后两个字,说明了各处书房的建筑形式、环境特点以及空间特点,与前面的两个字组合在一起,极具画意与诗情,梅花盛开的书屋环境,展现了对高洁、坚韧精神的追求;书馆周围栽植着神鸟凤凰栖息的梧桐树,显示出读书之处的超凡与脱俗。

小小斗室出名篇

提起民国时期的书房,很多人会想到鲁迅笔下的三味书屋,但实际上三味书屋是鲁迅少年时期读书的私塾。鲁迅长大后,在不同地方居住,有过很多书房。他在北京居住时,曾有过一个补树书屋。鲁迅在1916年5月6日的日记这样写道:“下午以避喧移入补树书屋。”“避喧”,就是逃避喧闹,可见补树书屋对于鲁迅来说,是一方私密的净土。在补树书屋,鲁迅创作了小说《狂人日记》,这篇小说成为中国现代文学的发轫之作。

受条件所限,民国时期的文人学者并非都有鲁迅这样理想的书屋,有的人书房很小,有的则是一室多用,兼作卧室、会客室等。1927年,丁玲与胡也频初到上海时住过亭子间,亭子间是很小的房间,一般六七平方米,很多人家把它当作杂物间。他们租的一张大木床放在房中央,前后各放一张写字台,空间非常狭小。上世纪30年代,陶行知的书房是一间斗室,屋里陈设很简单:一张床,一张书桌,几把椅子,其余都是书架,堆满了书籍和报纸。但就在这小小的一方天地中,他们写出不少名篇。

近些年,随着人们对书籍、新知识、新思想需求的不断增加,全民阅读成为时代主题,人们开始走向更通俗、多元的阅读方式。新式书店、社区文化家园和公共图书馆等成为重要的公共阅读空间,现代的书房早已脱离了单纯读书写字的范畴,品茶、聊天、工作、冥想、听音乐、看电影等多种形态和功能的书房织就现代人的多彩生活。几千年来,不管书房的形式如何变化,它所代表的那种宁心治学的读书精神一直都在。

实用发明

唐代的“卧读神器”

唐代的紫檀金银绘书几。

初唐时,随着科举取士的出现,文人阶层迅速崛起,书房读书和藏书的需求逐渐增加。但当时印刷术尚未普及,书的形式主要为手抄卷轴式,阅读时须双手持卷,并不是很方便。初唐四杰之一的杨炯,在读书时发明了一种“卧读神器”。

杨炯自幼聪明博学,10岁应弟子举及第,成为官方认证的“神童”。次年他得到一份很不错的工作——待制弘文馆。弘文馆是唐朝中央官学之一,同时兼具皇家图书馆的功能,收藏了大量典籍,这对于一个嗜书好学的少年来说,有书可读还给发工资,简直就是物质满足与精神享受都有了。

弘文馆内的藏书非常多,杨炯坐在那里经常一看就是好几个时辰。看完书后只觉浑身酸疼、头昏眼花。为了改善这种不良的读书状况,他给自己制作了一个“卧读神器”,形状和制作方法今人已无从知晓,但效果不错:“其始也一木所为,其用也万卷可披。”虽然这个架子较为简单,但读书万卷都不会觉得累了,且“开卷则气杂香芸,挂编则色联翠竹”。打开书卷就能闻到书中的芸香之气,收起书卷就能纳入竹编的书帙。总之,这么看书很惬意。日本正仓院藏有一件唐代“紫檀金银绘书几”,小小的方座上一根立柱,柱上一根横木。横木两端各有一个圆托,圆托里侧则为短柱,柱上两个可以启闭的小铜环。若展卷读书,便可启开铜环,放入卷轴。其作用与样式应该与杨炯所咏的“卧读神器”应该是相仿的。

专属空间

欧洲女作家的书房

在欧洲,18世纪才流行专为藏书辟出一室,称之为书房。欧洲的女作家很多,很大一个原因是她们都拥有一间吸取营养和自由读书的书房。

《傲慢与偏见》的作者英国作家简·奥斯汀小时候有个书房,确切地说是她父亲的书房:一排排堆着的全是书,书架占满了约6平方米的墙,不仅有古典文学,还有可以给孩子们朗诵的现代书。简·奥斯汀可以在这里浏览任何书籍,这种“不设限制”的自由摄取给简以丰富的滋养,培养了她的才华,因为她最初的创作冲动就源于“阅读他人故事时所感到的快乐和兴奋”。

《简·爱》的作者夏洛特·勃朗特有一间非常漂亮的书房。当她的朋友小说家伊丽莎白·加斯克尔1852年第一次踏入这间书房时,被房间的精致整洁吓了一跳:“这间屋子拥有完美的温暖、舒适与惬意,深红色的家具让人印象深刻。”正是这样一个完美的空间让夏洛特·勃朗特写出一个独立、自尊的灵魂。本版供图:视觉中国

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号