在中国广袤的文学版图中,内蒙古的文学创作一直以其独特的地域文化和深厚的历史底蕴而备受瞩目。从古代的游牧史诗到近现代作家的创作,这片土地上诞生的作品始终与民族的生存、发展和精神追求紧密相连。

在中国当代文学中,内蒙古作家更是以多元的风格和丰富的题材,诠释了草原文化的时代精神和审美意蕴。在老一辈作家笔下,我们看到了草原的辽阔与壮美,感受到了蒙古民族性格的坚韧与豪迈;而新一代作家则在继承传统的基础上,以更加开阔的视野和敏锐的感知,书写着个体的命运与时代的变迁。

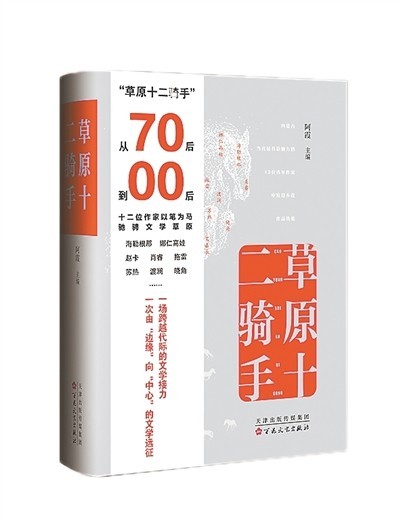

《草原》杂志编选的《草原十二骑手》(百花文艺出版社),汇集了内蒙古12位中青年作家的中短篇小说佳作,这些作家横跨70后到00后4个代际。他们的作品风格迥异,题材多变,以开阔的视野呈示了内蒙古大地的风土人情、历史文化、社会风貌。

70后的作家们,作为当下文坛的中坚力量,其作品努力开掘民族文化历史,富蕴人生经验。海勒根那的《请喝一碗哈图布其的酒》《巴桑的大海》,兼具现实主义与浪漫主义特质,描绘草原生活的质朴与温暖,呈现草原的自然之美,更通过人物的命运与精神追求,传递出对生命意义的深刻思考。赵卡的《杀县简史》通过拼贴手法和荒诞情节,模糊了小说与诗歌的边界,建构了一个超现实的“杀县”世界。拖雷的《厄尔尼诺》《叛徒》,前者切近现实,后者着眼历史,两者之间的凝视,如同某种隐喻,揭开了被表象遮蔽的人性挣扎。

80后作家,正处于创作的黄金期,娜仁高娃的《门》《裸露的山体》,以陌生化手法和富于诗意气质的意象,重塑了一个兼具冷酷现实和理想梦境的世界。肖睿的《筋疲力尽》《暖阳》以奇异的故事和情节,展现了当代青年的生存状态,反映了社会转型期青年一代的迷茫与求索。此外,阿尼苏的《铁布鲁》《阿扎的江湖》,陈萨日娜的《一朵芍药一片海》《云中的呼唛》,不同程度揭示了现代化进程中,草原人所面对的矛盾、阵痛与抉择,其中暗含作家对故乡深沉的情感。

90后作家,作为文学创作的新生力量,以创新思维和独特视角,为内蒙古文学注入了新的活力。渡澜的《傻子乌尼戈消失了》《在大车店里》以魔幻现实主义叙事手法,建构起属于自己的“B612星球”,显示了年轻一代对世界的认识和思考。苏热的《金骆驼》《黄塘记》,以简洁而冷峻的文字,构建起一个苦涩、孤寂的西北小镇,作者在叙事中不断确立和强化这个地理空间的意义。

00后作家肩负着文学的未来,他们的作品都打上了鲜明的个人烙印,更有一种无所畏惧的创新精神。田逸凡的《珍爱的你们》《乃玉的暗色滩地》,艾嘉辰的《腹鸣》《新年快乐》以迥异的风格切入社会问题,彰显了更年轻一代作家对现实的观照。晓角的出现给内蒙古文坛带来惊喜,她的经历和她的写作都值得我们关注,在《清冷之人》《淡绿色的马》中,她对现实与生活的想象,让人惊叹,其语言诗意中透着孤冷。

通读这些作品,可以看到内蒙古作家的代际传承,也可一窥内蒙古文学的整体发展脉络。从老一辈作家到文学新秀,内蒙古文学始终在传承与创新中不断前行,展现出强大的生命力和创造力。

《草原十二骑手》最初是《草原》杂志开设的一个栏目,此次结集出版,不仅是对内蒙古中青年作家创作成果的一次集中展示,更是对内蒙古文学多样性和时代价值的一次总结。对内蒙古作家来说,文学不仅仅是艺术与情感的表达,更是传承多民族文化,书写民族团结故事的重要载体。《草原十二骑手》中的作品在一定程度上承担这种责任,它们以文学的形式,展现了内蒙古各族人民的生活、情感和精神世界,反映了当地人民在多元文化交融中的和谐共生。

(作者系中国作协副主席)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号