书 市

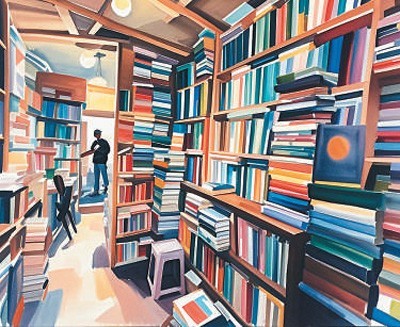

AI图片

开罗是一座热闹的城市,市中心阿塔巴广场一带尤甚。商贩的吆喝声,扩音喇叭里一遍遍播放的叫卖声不绝如缕。在这片声浪和人流组成的汪洋中,若稍稍偏转方向,就会发现,与喧闹近在咫尺的地方,是一个世外桃源般的僻静角落,那便是“阿兹巴基亚墙”书市。

跨过人潮涌动的街道,一头扎进书市,仿佛推开了一扇通向另一个世界的大门。三条狭窄巷道纵横交错,百余家书店静静铺展在每条巷道的两侧,书从地面一直垒到屋顶,蔚为壮观。这里的一切都放慢了节奏,无处不在的泛黄的书,像一道用知识砌成的智慧之墙,将浮躁和嘈杂隔绝在外。

穿褪色长袍的书商胡赛姆,正用驼毛刷轻掸一本旧书的积尘。这是1956年第一版《开罗三部曲》,书脊的烫金已氧化成暗铜色。“马哈福兹生前每周都来。”他掀开内页,露出作家亲笔校订的蓝墨水批注,字迹间还隐约留着当年的茶渍。

纳吉布·马哈福兹是埃及文坛巨擘,也是迄今唯一摘取诺贝尔文学奖桂冠的阿拉伯作家。马哈福兹拥有大量读者,来阿兹巴基亚墙书市购买他作品的人很多。书市墙壁的砖缝里,还嵌着半片风干了的玫瑰花瓣,据说是他的某位读者当初留下的天然书签。

阿兹巴基亚墙书市始建于1907年,是阿拉伯国家和整个中东地区最早、最大的一家旧书市,因旁边有一座著名的阿兹巴基亚花园得名。19世纪,这里是知识分子、作家和艺术家聚会的地方,书商们便开始把书籍带来售卖,他们在花园的围墙四周甚至围墙上面陈列书籍,阿兹巴基亚墙书市的名字不胫而走。

不过,胡赛姆告诉我,书市的名字还有一个来历。因这里地方太小,每家书店的书都多得无处安放,便从地面一路堆叠至屋顶。远望之下,书影重重,密如林立的方阵,宛若一堵由思想砌就、由智慧镶嵌的书墙,遂称之为阿兹巴基亚墙书市。

漫步书市,时空仿佛在这里折叠:1896年的《金字塔报》头版,刊登着开罗第一辆有轨电车开通的新闻,泛黄的纸页上仿佛还存有人们喜悦的表情;20世纪30年代开罗大学的油印哲学讲义,与当代诗人的手稿进行着跨时空对话;某个角落堆着成捆的旧课本,封底用铅笔写着“法蒂玛,六年级”,墨迹干涸的阿拉伯数字价签显示仅售5埃镑(1美元约合50埃镑)。

在今年第30个“世界读书日”来临前,我再一次来到阿兹巴基亚墙书市,淘得图书几本,包括两本与马哈福兹齐名的同时代埃及作家伊哈桑·阿卜杜·古杜斯的小说集,三本埃及著名盲人作家、有着“文学之父”之称的塔哈·侯赛因的《日子》,两本《阿拉伯散文诗歌选》,一本阿拉伯古典文学——贾希兹的《吝人列传》。

还有两本,是关于中国的,一本是沈从文的《边城》阿拉伯语译本,另一本是阿拉伯学者哈兹阿勒·麦吉迪的《中国文化》。《中国文化》分上下两卷,加起来1000多页,堪称煌煌巨著,拿在手里沉甸甸的。不难看出,字里行间,承载着作者对中华文明细致入微的观察和深入思索,也倾注了他对中国的情感。

难能可贵的是,在智能手机普及率高达80%的埃及,许多人依然钟情最原始的淘书方式。学生们蹲在地上翻找教科书,手指在书脊间游走;穿着黑袍的妇人坐在角落,把婴儿安放在铺着旧围巾的纸箱里,自己则埋头翻阅几本《一千零一夜》,细细比对不同版本的插图与印刷;书店老板堪比检索系统,当我询问黎巴嫩作家哈利勒·纪伯伦的作品时,三家店主一齐指向巷道深处:“去哈桑那里,他有纪伯伦作品的初版精装本!”

阿兹巴基亚墙书市价格亲民,人们都买得起,这让阅读变得触手可及。在这里,知识不再高高在上,而是融入街头巷尾,属于每一个驻足翻阅的人。

埃及媒体报道说,阿兹巴基亚墙书市的书香传统早已融入城市基因。20世纪初书市诞生伊始,正是埃及民族意识觉醒的年代。那些藏在《古兰经》封皮里的革命传单,包着《一千零一夜》书衣的马克思主义著作,曾滋养出两代阿拉伯思想者。如今在周末的读书会上,仍能看到年轻人捧着纪伯伦的《先知》,读着1952年版的《埃及独立运动史》。

这种文化韧性在新冠疫情中愈发凸显。2021年管理部门试图将书市迁往郊区,数百名书商联名抗议:“我们的顾客70%是日薪不足10美元的普通市民,搬迁等于切断穷人的知识脐带。”当局最终妥协,并拨款加固了书市的遮阳棚。

当我抱着一摞总价不到200元人民币的旧书走出书市时,落日正将书墙染成驼红色。穿校服的女孩坐在《阿拉伯名人名言》堆成的小山上背诵课文,她的帆布书包里露出半截包着报纸的《基础物理学》。附近阿塔巴广场的喧嚣依旧,但在这里,翻书声、低语声和偶尔发出的惊喜轻呼,交织成另一种有内涵、更恒久的生活韵律。

开罗的旧书生态或许能给全球实体书店困境提供某种启示:当书店因种种原因改作其他场所,阿兹巴基亚墙书市的书商们仍恪守着最朴素的信条——“就让卖不出的书留在书架上,直到遇见需要它的人”。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号