虎座鸟架鼓。资料图片

《中国髹饰艺术史》 长北 著 人民美术出版社

汉代彩绘漆陶钫。图片选自《中国髹饰艺术史》

唐代金银平脱羽人飞凤花鸟纹葵式漆背铜镜。图片选自《中国髹饰艺术史》

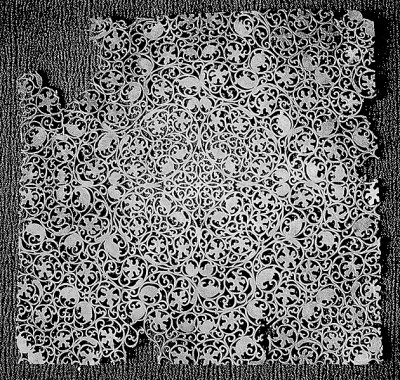

唐代银平脱朱漆镜盒上脱落的镂花银片。图片选自《中国髹饰艺术史》

编者按

在中国古代,有“髹饰”这一技艺。“髹”指以漆漆物,“饰”指装饰。在中华手工创造史上,髹饰是与丝绸织造和陶瓷烧造等一样重要,与人们日常生活息息相关的技艺。

近日,东南大学艺术学院教授长北所著《中国髹饰艺术史》一书,由人民美术出版社出版。该书以45万字的篇幅,配以1074条注释、1050幅彩图线描图,全面展现中国漆器髹饰工艺艺术化的历史进程。今日,本版约请中国艺术研究院专家李心峰撰文,深入介绍该书,向读者展现“髹饰”这一源远流长、传承至今的古老技艺。

一

在阅读《中国髹饰艺术史》一书之前,需要对该书的关键词——“髹饰”,作一番了解。据书中所述,“髹饰”一词,初见于《周礼》。“髹”,古字作“髤”,上半部为漆刷象形,下半部从休声,指手执木柄毛刷蘸漆涂刷器物。《汉书》颜师古注,“以漆漆物谓之髤”。后来“髤”字逐渐演变为“髹”。“饰”,则指对髹漆器物进行装饰。

那么,什么是髹漆器物呢?据该书梳理,早在新石器时代,先民就开始用漆树液涂刷器物。“漆器”作为一个名词,最早出现于西汉典籍,后来凡是用天然漆髹涂并以绘、刻、填、雕、镶、嵌等各种艺术手段装饰的器物,都被纳入“漆器”的范畴。书中引晚明扬明《髹饰录》一书的序言阐释道,“或用诸燕(宴)器,或用诸兵仗,或用诸文具,或用诸宫室,或用诸寿器,皆取其坚牢于质,取其光彩于文”。可见,“漆器”是一个很宽泛的概念,既包括礼仪军事器具(如跨湖桥遗址发掘出土的桑木残漆弓,距今约8000年),也包括日常用具(如陶寺遗址发掘出土的木质盘、案、豆、匣等,距今约4000年)。

已知浙江地区先民最早用天然漆髹涂器物,使木器、陶器等不再渗漏并且更加美观。此后,江浙先民的髹涂行为逐步向中原传播。商代和西周,中原髹涂器物较江浙器物具备了更多礼乐的意味。战国时期,荆楚髹漆木器尤为灿烂辉煌。秦汉时期,髹漆之器以轻便、美观、耐用、抗腐蚀等优点,全面进入了中上层阶层的社会生活,完成了从“木器者髹”到“漆器”的嬗变。从此,“髹饰”也成为独立的工艺门类,发展传承至今。

从上述梳理可知,在中华手工创造史上,髹饰拥有悠久的历史,相关器物也曾广泛地进入社会生活。然而,与陶瓷烧造、丝绸织造等传统技艺相比,这一技艺却不被人们熟知。古代讲漆器髹饰工艺的专门著作,仅明代《髹饰录》一部。正史、类书、档案、文人笔记对漆器、漆工等的记录都十分零散。

进入近现代以来,学界加强了对各类手工技艺的整理和研究,但有关漆器工艺的研究起步较晚,学术成果也相对较少。20世纪60年代,老一辈学者、漆艺大家沈福文曾主编一部《中国髹漆工艺美术简史》,并于1992年更名为《中国漆艺美术史》再版。除此之外,一个甲子以来,那种贯通古今、从工艺和艺术角度梳理漆器髹饰工艺完整历史进程,具有一定规模的通史性著作,一直付之阙如。这与中华髹饰工艺曾经在文明发展中起到过的作用并不相称。从这一点来看,长北所著《中华髹饰艺术史》的问世,填补了该领域通史性著述的空白。所以,这本书不仅具有髹饰艺术史、工艺史的学术价值,对于今日全面认知中华手工技艺的丰富多彩、建构中华文明标识体系,也具有重要意义。

二

从内容来看,《中国髹饰艺术史》的“开篇”以极洗练的文字简明概括了中国史前新石器早期到晚期对于天然漆的发现与涂饰使用,接着用了六章的篇幅,依次叙述三代秦汉髹饰的“长足进步”、三国两晋南北朝髹饰的“转折更新”、隋唐五代髹饰的“绚烂华章”、宋元髹饰的“登峰造极”、明代髹饰的“借古开新”、清代髹饰的“流派纷呈”,展开了一幅古代髹饰艺术的全景图册。在此之后,又以两章的篇幅,接续古代部分的叙述,将近代髹饰的“吐故纳新”及现当代漆艺的“大破大立”纳入视野,以主线明晰、史料丰赡、论述结合、详略有致的书写,成就了一部纵贯史前至当下、完整的中国髹饰艺术通史著作。

在梳理每个时期髹饰艺术的特征时,作者相当重视对典型器物进行介绍。如战国时期的荆楚漆木器皿——楚人尊凤,在荆楚漆器上,凤往往是主角。战国楚墓中常见的“虎座鸟架鼓”,鼓架以凤、虎为造型,虎混沌敦厚,凤高大峻拔,引吭高歌。虎、鸟对比,显现出凤鸟的图腾意义。楚文化研究者认为,虎座鸟架鼓中的凤为飞廉,楚人视之为风神,“土伯睁眼镇守冥界,飞廉昂首向着长天,是何等深邃的天地意识、何等辽阔的宇宙精神!”

作者深知,髹饰工艺的发展绝非孤立的技术演进,而是深深根植于其所处的社会经济、文化土壤中。因此,该书注重分析某一髹饰工艺产生和流行的社会原因。如在分析唐代金银平脱技艺为何会风行时,该书写道:“制作金银平脱漆器是一件十分靡费钱财的事情。盛唐富足是金银平脱漆器诞生并且大量制作的社会条件,对平脱亦即磨显技术环节的把握则是金银平脱漆器诞生并且大量制作的技术条件,二者缺一不可。”

作者在对史实进行梳理时,还注重上升到艺术层面,总结和概括中国髹饰艺术在长期演进过程中形成的整体特征,如深沉蕴藉的色彩基调,优雅静穆的审美趣味,重咀嚼、重把玩的审美品位等。

该书对中国髹饰艺术的研究,并非拘于中国范围内,而是体现了一种更为广阔的视野。前六章在叙述古代髹饰艺术的历史时,在每一章最后,或以“余音”形式,或单辟一节,探讨该时期中国髹饰艺术的对外传播和文化交流情况。在书的“结语”部分,作者总结道:“奈良时代中国髹饰工艺东传,晚明以来款彩屏风西传,晚清以来广州金漆画南传和西传等,影响及于东亚、东南亚、中亚、欧洲等广袤地区的视觉艺术。”这段话,是作者在详尽梳理中国髹饰艺术史基础上,得出的该技艺对外传播情况的确凿结论。值得注意的是,作者不仅关注中国髹饰艺术对外的传播与影响,也用了一定篇幅介绍国外髹饰艺术对中国髹饰艺术的传播与影响,从而构建了中外髹饰艺术相互借鉴、相互交流的整体景象。

三

《中国髹饰艺术史》最值得称道的,是作者自觉的艺术学视阈与方法的运用。作者形象地把艺术学研究称为“根目录”的研究,而工艺研究属于“子目录”研究,其中髹饰艺术研究则是“子目录”的“子目录”研究。据笔者所知,这一观点源自长北的业师——艺术学家、工艺美术史论家张道一传授给她的关于艺术学与工艺一般关系的理论。然而,作者显然不满足于仅在“子目录”的“子目录”层面,研究中国髹饰艺术史。她的学术追求是,将髹饰艺术放在工艺美术的大视野下,进而放在整个艺术学视野下,观照中国髹饰艺术的历史演进,考察它在中国艺术中的地位、价值与特点。因此,该书不仅具有个别工艺门类艺术史的意义,还具有艺术学整体的意义。

该书还体现了一种“兼通”意识与跨学科的研究方法。如作者所说:“史论家最要兼通,需要出入相邻学科广纳并取之后的文化统观与整体意识。”她在书写这部髹饰艺术史的过程中,一直特别强调也努力体现出史家对每一时代文化的全面了解与深刻洞察,将文献、史料及文物所提供的知识碎片建构成为完整而且有内在逻辑的时代艺术特征。

在撰述之初,作者便清晰地意识到,作为一部工艺史,必须深谙工艺史的规律性要求——大量阅读文献史料、精研历代典籍“只是打个底盘”,写好这部通史,还必须沟通匠师、理解工艺、寻访实物、以物说话,以多重证据互印真伪。为此,她在20世纪走遍全国各漆器产地的基础上,考察各地博物馆、工坊,走访漆艺家,展开了新一轮的田野调查。她的足迹还遍及日本、韩国、缅甸、越南、泰国、柬埔寨、印度、尼泊尔等东亚、东南亚国家,以及美国、英国、法国、德国、意大利、俄罗斯等欧美国家。

作为技艺性、工艺性、实践性均很突出的工艺门类的通史研究,《中国髹饰艺术史》之所以能够立得住,与作者独有的人生经历密不可分。长北在少年时期,曾在扬州漆器厂从事漆器制作工作。张道一曾对她说:“一种人懂艺术实践,却缺乏文史功底,不能搞理论;一种人经过中文或是美术理论的训练,却不懂艺术实践,理论深不下去,是隔靴搔痒的空论。”长北既有长期的漆艺艺术实践,又有学术研究形成治学理念和路径,因此,便先后有《中国艺术史纲》《中国古代艺术论著集注与研究》等艺术史论著作和《扬州漆器史》《中国工艺美术全集·江苏卷·漆艺篇》《中国手工艺·漆艺》《〈髹饰录〉与东亚漆艺——传统髹饰工艺体系研究》等成果面世。

《中国髹饰艺术史》,是长北在81岁高龄之际推出的著作。然而,她却绝无暮气,而是胸怀少年之心、葆有千里之志。相信这一目前为止中国漆艺研究颇具代表性的大作,可以传诸后世、以启来者。

(作者:李心峰,系中国艺术研究院研究员,中国非物质文化遗产保护中心原常务副主任)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号