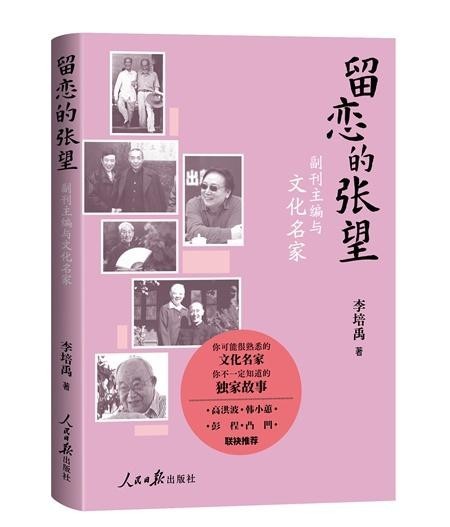

《留恋的张望》是作家、诗人、《北京日报》原副刊部主任李培禹新近出版的人物散文集,书中收录了作者与王洛宾、臧克家、李滨声、刘绍棠、浩然、乔羽、于蓝、李雪健、赵丽蓉、韩少华、梁衡、张中行、凸凹、李迪、金波等18位文化名家的交往故事。

这部散文集取名《留恋的张望》,是对与之交往的文化名家的恩师、挚友、同道老友的深情回望。其中深深触动我的,是作者在文中展现出来的对人生的深切感悟与对艺术创作的理性思考,有温度,有深度,有高度,闪耀着人性的温润光泽与理性的智识光芒。

作者在《从记者到作家,从高原到高峰》一文中,谈到什么是好记者的问题:“任何时代、任何环境下,一个人民的记者必须是有情怀的,一是家国情怀,秉持正义,为人民鼓与呼……再有,就是一个有理想有追求的记者,还应该有一种文学情怀,这是所有写作者记录时代、悲悯人生、忠于生活、歌颂真善美的基本要求。”这是他作为记者、编辑、作家的职业理想,也是他长期践行的职业追求。《留恋的张望》里记录的多是德艺双馨的艺术名家,他们抱持着深厚的家国情怀,把艺术创作的根深深地扎在眷恋的大地与热爱的人民之中,记录时代、弘扬人间正道,创作出深受大众喜爱的艺术精品,与人民结下难以割舍的深情厚谊。“深入生活、扎根人民”的文艺创作理念,在文集中俯拾皆是。被誉为“全世界华人的伟大歌者”的老艺术家王洛宾,生于北京、长于北京,青年时代离开北京师范大学音乐系,投身西北战地服务团,钟情西部民歌,一生搜集、整理、翻译、编配西部民歌,成为“西部歌王”;“为农民写,写农民”的人民作家浩然,十几年里扎根三河农村定居“泥土巢”,边搞创作边实施文艺绿化工程,“为繁荣社会主义文艺培养出众多的农村作者,付出了满腔的心血”;著名报告文学作家李迪,到永和黄河湾采风,一去就爱上了那里,深扎永和68天,走遍了只有一个红绿灯的小县城,和街边修车师傅李永宁、开着“三蹦子”收购废铜烂铁的残疾人刘书祥、靠卖馍供养3个大学生的李发杲、快递姐冯琴、卖粉条的大个儿、点豆腐的刘三、养驴的海云、唱道情的刘老汉等都成了朋友,写出了脍炙人口的《永和人家的故事》。

这部散文集披露了不少独家往事,还有许多珍贵的历史照片、书信及曲谱等手稿,涉及的文化名家,涵盖文学、影视、音乐、绘画、教育等多个领域,这些珍贵的资料,向世人展示了文化名家鲜为人知的一面,更为学术研究、艺术再创作提供了真实、鲜活的素材。在《赵堂子胡同15号的思念》中,作者详细记述了著名诗人臧克家对他的教诲与恩泽。从少年时叩开了赵堂子胡同15号的门,李培禹就成了臧老家可以登堂入室的小朋友,开启了他们长达30多年的亲密交往。94岁高龄的臧老给李培禹写信时说:“我们初识时,你才十八九岁,光阴过客,去的太多,我亲笔写信时少,因为想念你,成为例外……”这是一段多么深厚的忘年情谊啊!《从延安出发的银幕征程》讲述作者与著名电影表演艺术家于蓝的交往故事,2015年,作者曾采访过94岁高龄的“大姑”于蓝,听这位人民艺术家讲述延安、讲述电影、讲述爱情、讲述人生,《革命家庭》银幕内外的故事,于蓝与陶承,“一本书、一部电影、一位主人公、一位人民的艺术家,这生活中的真实故事,令人动容”。读到于蓝一得到消息便立即启程赶往长沙郊外马坡岭老干所看望陶妈妈并为她亲手缝制“开裆式”裤子的情景时,我泪不自禁!《雪落无声一品红》讲述“认认真真演戏,清清白白做人”的人民艺术家李雪健,其中披露了一个细节:在电影《杨善洲》中,李雪健饰演主人公,他说他的灵魂得到了一次净化,并在内心承诺,“如果获奖,要把奖杯捐给老爷子”。电影获奖了!“出门前收拾奖杯,雪健说‘提名奖,有点遗憾,就不拿了吧。’可他却把因提名奖得到的一万元奖金也装进信封,和那4座奖杯获得的奖金一起捐给杨善洲的后人。”

求学、从业,作者半个多世纪都在和文字打交道,我想,文字、文学一定是他重要的精神家园吧。他耕耘其中,奔忙其中,也乐在其中。阅读时我们会发现,《留恋的张望》的文字,极为好看,除选题敏锐外,遣词用句、锤炼语言都非常讲究,颇见功夫。他的文字,亲切生动,幽默风趣,画面感强,有如和读者面对面聊天,“不大的县城,一个陌生人,一口京腔的红衣老头,见天个出现在街头村口”;他的文字典雅押韵,对仗工整,富含诗性的美,给人带来阅读的审美享受,“又是一年相思雨,又是五月槐花香”;他的文字,修辞练字讲究,为表情达意,《把乡愁写进读者的心里》上下两篇分别用“长义凸凹”“凸凹长义”做标题,真叫精妙!他的文字,用心用情,情透纸背,《著名散文家韩少华去世》,600字的短文,在读者中引起广泛共鸣,冷静克制的一段文字,涌动着作者对老师的一片深情!

由于工作关系,我和培禹老师曾有过近距离接触,每一次接触,都被他的率真、乐观,“一团火”精神所感染。作为后辈晚学,对李培禹老师的为人为学为文,我充满敬仰之情。

见习编辑:郑欣宜

责任编辑:周伟

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号