《故宫掌门人1925-1949》书封。中华书局供图

如今,故宫博物院已成为全球瞩目的文化地标。如果此刻,重返百年前故宫博物院成立之初的现场,你会看到什么?

1925年10月10日下午二时,故宫博物院开幕典礼在乾清宫前举行,庄严宣告故宫博物院成立。开院之日,李煜瀛手书的“故宫博物院”匾额高悬在神武门上方;北京市民纷纷涌到故宫,想一睹数百年来壁垒森严的皇家禁地及神秘藏宝。

这是《故宫掌门人1925-1949》一书中描述的画面。这本书的出版,恰如一把钥匙,带读者穿过尘封的岁月、透过沧桑的宫墙,看见故宫背后那些鲜为人知但不可或缺的“守护故事”。

紫禁城作为明清两代的皇宫,是如何演变为如今的博物院的?在演变过程中,是谁在为它谋划未来,想尽办法保存其中的文物珍品和历史遗存?在那个动荡不安的时代,故宫和它的历任掌门人又见证了哪些历史?

这些问题的答案,正是《故宫掌门人1925-1949》作者章宏伟所要讲述的内容,他带所有人重返故宫博物院成立24年间的“第一现场”。

“我更希望重现这7位掌门人在故宫博物院成立和存续当中的抉择和担当——视国宝为生命,将国宝文物与民族和国家的命运紧密相连。”章宏伟说。

纪念“文明守护者”,尊重故宫博物院背后的历史

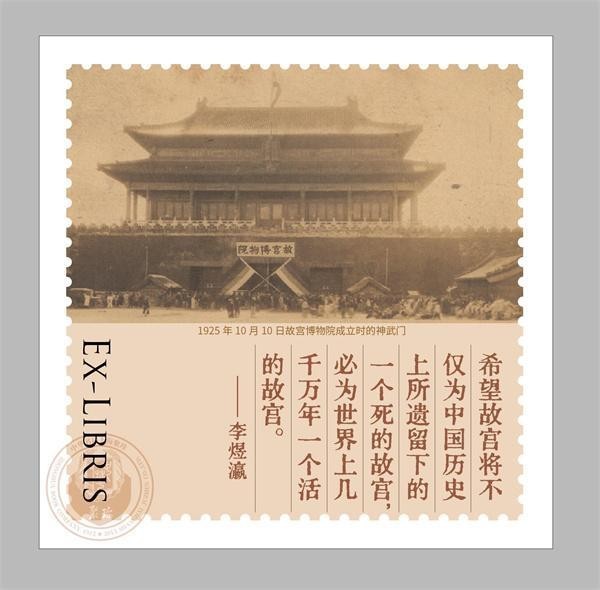

翻开《故宫掌门人1925-1949》,读者会得到一张9厘米见方、形似邮票的藏书票。

藏书票上半部分是1925年10月10日故宫博物院成立时悬挂有“故宫博物院”匾额的神武门;下半部分是故宫博物院首任掌门人李煜瀛的话:“希望故宫将不仅为中国历史上所遗留下的一个死的故宫,必为世界上几千万年一个活的故宫。”

书中收录的百余幅珍贵历史照片、档案手迹等,成为还原“第一现场”的关键。

深耕故宫研究20年的章宏伟,是故宫出版社前社长、故宫学研究所前所长。他利用故宫档案、民国报刊、人物传记等一手史料和海内外研究成果,采撷历史亲历者、见证者的视角,力求还原故宫博物院成立初期这段隐秘历史的真实样貌。

“坚持有一分材料说一分话,我们不打诳语,不说虚话。”章宏伟说。

章宏伟1998年调入故宫博物院,就为故宫的博大精深所折服,马上进入如饥似渴的学习状态。

他与故宫博物院史的结缘,源于编辑《故宫尘梦录》这部书稿。“当时,有关故宫院史的书很少,只有《故宫博物院历程》《故宫沧桑》《紫禁城的黎明》寥寥可数的几本。而《故宫尘梦录》是故宫前辈的回忆著作,是我自告奋勇接过的编辑活儿。在编书的过程中,我对院史有了更多的了解,也加深了对民国时期故宫博物院复杂性的认识。”

从1924年10月23日冯玉祥发动北京政变驱逐溥仪出宫、1925年10月10日成立故宫博物院,到1949年间,风雨飘摇中的故宫先后迎来李煜瀛、庄蕴宽、赵尔巽、江瀚、王士珍、易培基、马衡这7位掌门人。

在文化政治的大变局中,这7位掌门人和千千万万有识之士为保护故宫和中华珍贵文化遗产,筑起了一道坚不可摧的防线。

章宏伟说,介绍这些掌门人的生平行事,既是对他们的一种纪念,也是对故宫博物院历史的一种尊重。

重返故宫博物院每个“历史性的一天”

“故宫的古建筑、文物藏品、历史遗存,以及在此出现过的人和事,共同构成了一个不可分割的文化整体。在故宫,人们能够感受这一世界文明史上唯一没有中断过的文明。”章宏伟如是写。

章宏伟尽可能给那些老照片标注精确的日期,“像1924年12月24日,这是故宫物品点查开始的历史性的一天”。

书中展示清室善后委员会开始点查清宫物件这一天的两张照片,章宏伟不仅标出了日期,还非常细致地标上了上午和下午。

章宏伟提到,以往大家使用这一天照片的时候,往往都用“下午的那张照片”。但他认为,对于开始故宫物品点查这么一个历史性的时刻,上午这张照片更有意义。“像这些时间标注,都是我一点一点考证出来的。”

时过境迁,回首看彼时的故宫每一日都是“历史性的时刻”。跟着书中的文字和图片,仿佛站在宫墙内的“现场”,看着重要的节点是如何一步步书写的。

章宏伟在书中写“点查清宫物品”这件大事,颇有画面感。每次清点,除工作人员外,还有军警参加,参与者最多时有近20人。点查物品是以宫殿为单位,由入门左侧起,将物品逐件编号、依序记录。各宫殿被逐一按“千字文”编号,如乾清宫为“天”、坤宁宫为“地”、南书房为“元”、上书房为“黄”等。物品的编号有总号、分号之别。

书中特别提到,“天字第一号”物品竟是“二层木踏凳”——因为工作人员踏进乾清宫殿门,首先应当查点者就是此物。

而在故宫博物院开院前夕,京津各大报登出了“故宫博物院开幕广告”。 “市民见到报上消息,很多也赶来参加。”《黄报》载,“惟因宫殿穿门别户,曲折重重,人多道窄,汹涌而来,拥挤至不能转侧,殿上几无隙地,万头攒动,游客不由自主矣。”

在《清室善后委员会参观故宫暂行规则》中提到,“本会点查故宫尚未完竣,而各界要求参观者人数日多”,规定参观时间是“每星期六、星期日下午一时至六时,但三时即停止售票”;收费标准是“券价每张大洋壹圆”。

“紫禁城这座昔日皇帝居住的禁区变为人民自由参观的场所:一座国家博物馆”。章宏伟写道,故宫博物院的成立也是中国博物馆事业走上正轨的开端。

《故宫掌门人1925-1949》藏书票。中华书局供图

故宫人有“视国宝为生命”的典守精神

章宏伟在书写故宫博物院历任掌门人时,都在章节名上给出了一个概括语:“拨云见日的开拓者”李煜瀛、“岿然不动的守护者”庄蕴宽、“时运不济的接管者”赵尔巽、“临危受命的担当者”江瀚、“心无旁骛的维持者”王士珍、“奋发蹈厉的贡献者”易培基、“晨兢夕厉的典守者”马衡……

在7位掌门人中,马衡所占篇幅最大——他在任时间最长,经历的惊心动魄的事情也极多。很多读者对马衡故事的关注,有一个重要聚焦点是:在战火中,故宫文物经历了什么?

“九一八事变”后,日军侵占东三省。如果日军继续南下,华北成为战场,文物势必遭殃。故宫文物是迁移他处,还是就地保存,是个亟待解决的问题。经过深思熟虑,政府组织各方开启了文物南迁之路,文物最后辗转存于南京。“七七事变”后,日军全面侵华,南迁文物又开启了长达10年的漂泊之旅。

“也许真的是古物有灵,炸不到,摔不碎。”章宏伟提到,抗战时期,西迁文物万里关山,多次险遭灭顶之灾,但所幸都是有惊无险,文物未有损失。马衡本人曾经说:“像这一类的奇迹,简直没有法子解释,只有归功于国家的福命了。”

章宏伟感叹,故宫人把故宫文物与中华民族的命运连在了一起,与民族独立、民族尊严连在了一起,深刻地认识到所保护的文物是“国家的福命”。故宫人有一种“视国宝为生命”的典守精神。

在《故宫掌门人1925-1949》新书分享会上,回顾故宫六百年历程时,文化部原副部长、故宫博物院原院长郑欣淼指出,1420年至1912年年初,故宫是明清两代的皇宫,呈现的是宫廷文化、帝王文化。1925年故宫博物院成立直到现在,故宫的性质发生了很大的变化。“它由帝王私有变成了人民公有,成了一个社会文化的公益场所。这100年来走过的历程是相当不易的。”

郑欣淼表示:“如果说我们要选一个文化遗产地来代表中华历史文化,我认为只能是故宫。故宫的文物反映的是中华民族5000多年来生生不息的智慧和创造。”而故宫的使命还在于,“由于历史原因,故宫形成了一个故宫两个博物院的局面,这是世界上独有的。故宫肩负着传承中华文化,促进两岸交流与和平统一的历史责任”。

郑欣淼感慨,《故宫掌门人1925-1949》的出版,能让读者更深切地感受到保护这座承载中华文明的博物院的不易,对以这些掌门人为代表的中华文明守护者,发出由衷的敬意。

中青报·中青网记者 沈杰群来源:中国青年报

2025年09月12日 07版

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号