唐瑞兽鸾鸟菱花形铜镜 图片选自《镜里千秋——四川博物院藏铜镜研究》

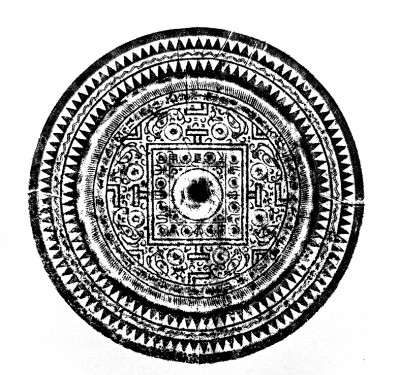

“尚方作竟(镜)”铜镜拓片 图片选自《镜里千秋——四川博物院藏铜镜研究》

“青羊作竟(镜)”铜镜拓片 图片选自《镜里千秋——四川博物院藏铜镜研究》

青铜镜是一类特殊的青铜器,从距今四千余年前发展至明清,可以说贯穿了整个中国古代历史。李学勤在《中国铜镜的起源及传播》中指出:“铜镜是中国古代文物的一项非常重要的门类,研究中国考古学和美术史都不能离开铜镜。”巴蜀书社新近推出的、由四川省博物院编撰的《镜里千秋——四川博物院藏铜镜研究》,无疑为中国铜镜研究添上了浓墨重彩的一笔。

该书首次全面披露了四川博物院所藏历代出土、采集的铜镜90余枚,详细梳理不同时期铜镜的特征——从纹饰的肌理到铭文的字迹,从时代风格到所体现的文化特征,每一面铜镜都如同一个“微型档案”。从这点来看,这是一部以文物为基石、解锁古代四川铜镜发展脉络的翔实档案。

在学术研究层面,该书将历时性发展脉络与共时性专题探讨有机结合:一方面,以时间为轴,梳理四川铜镜从战国至明代的演变历程;另一方面,以专题为目,结合文献史料与考古发现,从铸造工艺、纹饰特征等方面深入剖析铜镜在古代社会中的实用功能、文化象征与时代风尚。在此基础上,该书以小器物见大历史,将铜镜置于古代四川社会的宏大语境中予以考察。透过这些青铜镜,读者不仅能认识不同时期的工艺水准,更能窥见古代四川的社会生活图景——从市井百姓的梳妆日常到文人雅士的审美情趣,从民间的宗教信仰到地域的风土人情,铜镜如同一位“沉默的见证者”,将四川地区经济的兴衰、文化的交融、习俗的演变娓娓道来,清晰展现出古代四川物质文化的鲜明面貌。

笔者以为,书中最引人深思的,是对铜镜文化内涵的多维解读与古今贯通的研究视角。作者并未局限于对器物本身的描述,而是将铜镜置于广阔的历史和文化语境中,挖掘其背后蕴含的丰富价值。根据史料,中国青铜器早在二里头文化时期就已步入规模化生产的阶段。在商周两朝,青铜是一种珍稀、贵重的资源,象征了阶级和权力,并非平民百姓可以使用。在礼制化的大背景之下,铜镜是少有的强调实用属性的青铜器品类,从商周时期的贵族专属,到后世逐渐走入平民生活,数千年间“照面”的核心功能没有改变。一直到清代晚期玻璃镜大量传入,铜镜才悄然退出日常生活。诚如书中所言,中国铜镜的物质特征与精神内涵,早已融入中华民族的日常生活,成为一种跨越千年的文化符号。

该书特别强调铜镜在理解古代物质和精神文化内涵方面的重要作用,提出铜镜作为文化载体,反映了民俗、宗教、文学等多个方面的特征。据书中梳理,宋徽宗敕编的《宣和博古图》,收录了当时宋代宫廷所藏的古代青铜器,将鉴(镜)设为单独一类,并明确阐释了镜所包含的五方面文化内涵:一是宇宙观,镜“圜者规天,方者法地”。二是制作理念,镜“制作之妙,或中虚而谓之夹鉴,或形蜕而名以浮水”。三是艺术内涵,镜“以龙蟠其上者,取诸龙护之象也;以凤饰其后者,取诸舞鸾之说也”。四是文学内涵,镜“有作国史语而为四字,有效柏梁体而为七言”。五是礼制规范,镜“首之以乾象,次之以诗辞,次之以善颂,次之以枚乳”,通过铜镜装饰主题的不同,可观礼法的秩序。基于现代科技考古成果,该书在对古代文献进行梳理的基础上,进一步讨论了铜镜合金成分、铸造技术等问题,让该书成为一部关于铜镜的系统、综合性著述。这种跨越时空的对话,让铜镜成为今人与古人沟通的“桥梁”。透过铜镜,读者得以了解古人的精神世界——对健康长寿的祈祷、对家族兴旺的祝福、对生活美满的向往,跨越千年依然能引发情感共鸣。这正是铜镜最为动人之处。

该书另一个亮点在于,对四川地区铜镜发展历程的论述,为理解中国青铜文化的多样性与统一性提供了独特视角。书中梳理,四川青铜器发展史大致可以分为三个阶段:古蜀文明时期,三星堆、金沙遗址的青铜器以神秘造型和独特的工艺闻名于世。战国时期,四川地区与周边文化交流密切,呈现多元交融的特征,不仅出土了数量可观的秦文化、楚文化青铜器,本土兵器造型也颇为独特。战国以后,四川纳入中央王朝的统治范畴,在青铜文化逐步式微的大背景下,呈现了繁荣发展的风貌——东汉时期四川地区出现了包括花叶纹镜、草叶纹镜、星云纹镜、四乳禽兽镜等在内的多个品类;唐宋时期,四川铜镜产业发展到达鼎盛时期,成为全国铸造铜镜的重要地区之一,私人铸镜业尤为发达。其发展轨迹说明,在古代,四川铜镜突破了青铜器代表的阶级和森严礼制的约束,与四川地区社会富庶安定、人们性格包容走出了同样的发展态势。这种实用性与平民性,让四川铜镜成为贴近生活、颇具烟火气息的文化符号,为多样的中国青铜文化提供了生动注脚。

据该书可知,青铜镜已超越了器物本身,成为中华文化的一个重要子系统,足以与茶文化等并列。它如同一面立体的“历史镜子”,能映照出古人的生活百态,也能映照出古代的交通贸易、制度变迁。铜镜不仅承载文化,其本身也是文化。

(作者:刘志岩,系四川省文物考古研究院党委书记、研究馆员;刘百舸,系该馆馆员)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号