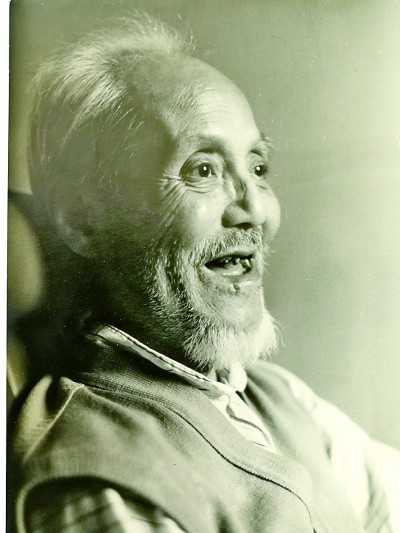

夏承焘

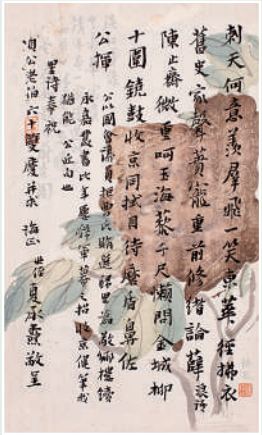

程千帆写给夏承焘的信

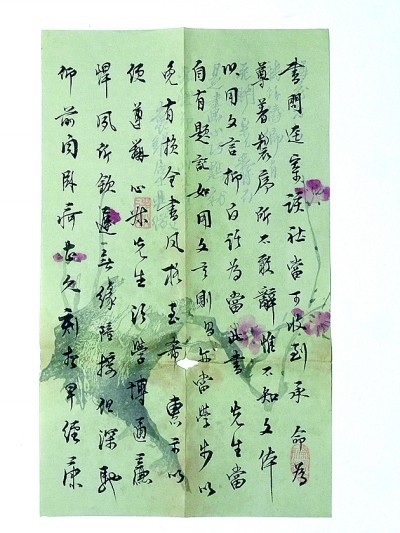

夏承焘写给的刘景晨的信

夏承焘写给琦君的信

书信旧称尺牍,是中华优秀传统文化的重要载体。南北朝时期《昭明文选》已专有“书”一体。书信之美,从鲤素、云锦书、飞奴、代兼金等别称就可见一斑。书信中的敬语、谦称、格式乃至书体证明了华夏礼仪之深厚,那一页页精美的信笺集中体现了物质文明之发达。

作为一种文体,书信的首要特点是实用性,然后逐渐向审美性转化,也表现出著述化倾向。自宋代刊行谢逸的《溪堂师友尺牍》以来,《尺牍清裁》《名公翰藻》之类成为一种选本传统。《范文正公尺牍》《山谷刀笔》是名家书信结集之滥觞,明清以来风行,名家全集编印必备,说明书信的文献性日益受到重视。

被誉为“一代词宗”的现代词人夏承焘,把书信作为日常信息互动、情感沟通、学术交游甚至思想表达的重要载体。尤其是在现代词学形成过程中,夏承焘往来书信,一方面传承了清代以来书信的学术交流功能,另一方面为现代学术共同体拓展了平台。在新旧社会交替之际,私人书信还带有媒介功能,成为彼此观点碰撞的桥梁。20世纪30年代,龙榆生编辑《词学季刊》时,刊发过包括夏承焘往来书信在内的诸多词人书信,在一定程度上放大了书信文学批评之效力。

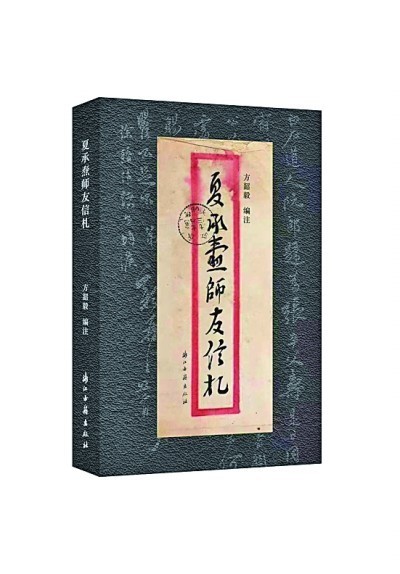

近年来,夏承焘书信的收集整理日益受到重视,《夏承焘致谢玉岑手札笺释》《夏承焘致赵尊岳书五通》《夏承焘致蒋礼鸿书札辑考》《夏承焘邓广铭往来书信十五通简释》等相继出版、发表。钟泰、钟敬文、陈乃乾、刘海粟、张牧石、王荣初等学人的旧藏中,也有与夏承焘往来的书信,可供进一步整理。新近出版的《夏承焘师友信札》搜罗夏承焘家藏及《词学季刊》《夏承焘日记全编》等书刊发表的师友信札,总计330多封。

互为表里:书信与日记在文本上的意义

夏承焘日记真实记录了夏承焘大半个世纪的生活、读书、教学、治学、游历,反映了他所处时代的政治、经济、社会、文化、教育、卫生诸多方面的情况,具有重要的史料价值、文化价值和社会价值。夏承焘往来书信也同样呈现了这些方面的内容,具有同等价值。

正如鲁迅所指出的:“从作家的日记或尺牍上,往往能得到比看他的作品更其明晰的意见,也就是他自己的简洁的注释。”通过书信可以“从不经意处,看出这人——社会的一分子的真实”。周作人也表达过类似的观点:“日记与尺牍是文学中特别有趣味的东西,因为比别的文章更鲜明的表现出作者的个性。诗文、小说、戏曲都是做给第三者看的,所以艺术虽然更加精炼,也就多有一点做作的痕迹。信札只是写给第二个人,日记则给自己看的(写了日记预备将来石印出书的算作例外),自然是更真实更天然的了。”

可以说,日记是内向的,而书信是外向的。日记与书信互为表里。这一观点从有丰厚日记与书信资料的夏承焘身上,也可以得到印证。

夏承焘往来书信是夏承焘日记的延展,而夏承焘日记是夏承焘往来书信的注解。现存夏承焘日记起于1916年,终至1985年;而夏承焘往来书信,目前已发现最早的是1920年,最晚的在1985年,同样跨越半个多世纪。往来书信从另外角度编织了夏承焘生平,同样呈现了夏承焘人生的关键节点,如南京游学扩大视野、西北工作增长资历、严州教书立定志向、抗战时期避居雁荡、立足杭州成为南方词坛领袖、移居北京等等,皆可在往来书信中找到相关记录。而在进一步研究、注解上,书信也有独特的优势。比如日记可能是“复某某”“得某某来信”这样简单的记录,书信呈现的则是完整的信息。

如夏承焘日记1952年12月22日有记:“发季思广州函,邀其寒假北来。附去子植(刘节)笺,告昨晤其尊人。”但写给刘节的信具体谈了什么,日记并无记载。找到这封信,就发现夏承焘所说的是:“尊甫来杭开人民代表大会,昨晨约晤于马一浮先生家,精神甚好。座间袁道冲、钟朴存诸翁皆七十以上,皆不及尊甫老健。代表会共开八日,下星期可返里矣。长途小汽车较安稳,在杭见客,皆有青年伴送。”相关情形前一日日记有记载,可互相参照。再如夏承焘日记1977年6月24日有记:“叶圣陶翁来信,谓往访胡愈之老谈退休事。”此信夏家保存完好,叶圣陶写:“昨日与小儿至善同访胡愈老,共谈嘱商之事,今以其略奉告。目力不济,信笔而书,幸恕简慢。我三人以为公尽可留居北京,不必要求退休。退休无规章可据,少数院校有退休之例,或竟是一时之胡为。浙省统战组不同意,揣度其意有二,一是遵循政策,二是为公着想,其实亦是执行政策。愈老言此时最宜揭发,彼人如何务与公捣乱,可为文尽言之,载于报刊。此一层鄙意所赞同,甚盼命笔。请止于此。”信中所述可称得上是夏承焘退休轶事秘闻了。

在日记遗失或缺记的情况下,书信更是替代了日记的注解性。举个例子,1976年唐山大地震,夏承焘夫妇先后至洛阳、长沙避余震后回京,身体欠佳,日记简略,有些事情就没有记录。比如1976年12月8日写给方介堪代友求印的信,就未记:“弟客京师年余,时时小病,顷避地震以友人招邀来长沙小住,兹有三位京友(陈次园、吕剑、王湜华三先生)与弟时相过从,久仰兄铁笔高艺,嘱为介绍,如承赐刻方章,不胜感荷。弟顷住长沙高风门十八号李淑一先生家,下旬或他往或返京未定。如荷赐书请由王湜华兄转致。”一则短简,丰富了这个时期夏承焘的交游,从另一个角度确定了夏承焘居住在长沙的时间长度。

大与小:往来书信蕴含的价值

夏承焘往来书信蕴含的价值可以从小与大两方面概括。

所谓小者,指往来书信呈现了夏承焘的足迹、交往、创作、研究、思想乃至人格魅力。所谓大者,则指往来书信透露出中国社会变迁的细节,尤其反映了中国现代词学建构与发展。事实上,这两方面并不是那么容易严格区分。

1942年,抗日战争的烽火已使沪杭地区难容一张讲台,就连浙江南部的温州也受到日军觊觎,夏承焘只好避往海上名山雁荡。但寄情山水,并不意味着夏承焘的逃遁,他还牵挂着山外的世界和同样苦难的友朋。这时,夏承焘有几封书信写给他的学生蒋礼鸿,其中1942年11月7日一通写道:

春间自沪返温,过乐清依天五居三月,一度游雁荡。记曾有一函奉蓝田。昨接心叔如皋函,亦云久不得湘书。顷读唐先生重庆函,乃知弟已入蜀。是蓝田师院迁渝?抑弟辞湘师就蜀校?钟山先生在湘?在蜀?皆至企念。焘蛰居永嘉,一切粗遣,各旧游过从如常。之江迁邵武,迄无来信,闻但设商学院,用人甚少,亦未去书往询。心叔近忽被无妄之灾,十月七日饭后甫出门,为伪兵所执,挟至营舍。心叔谨告以可杀不可辱。不听。鞭挞甚厉。痛极时诵《孟子》“孟施舍、曾子养勇”一章以自解。其夫人闻声寻至,不得入。邻人愤集,乃释归。卧三日稍能起坐,又数日右手乃能执笔。廿日作来书云,步履仍未复,竟不知何故至此。心叔函自谓平日慕亭林“宁隘毋不恭”之语,曾有小印曰“宁夷毋惠”,被执时因《孟子》之文触思,北宫黝不如孟施舍守约,又不如曾子守约,即孟子之意原许伯夷,虽云“君子不由”,而“不得中行而与”,其间亦自有所择也。又谓横逆之来,他日恐有甚于此者,于此亦得自试矣云云。焘诵其书,感为出涕。前月天五常语我,欲招心叔来雁荡为入林之侣,予念路途不易,彼又有老母妻女,今看情况如此,则如皋必不能久居,来温州谋教席固甚易,但此间近海,明春恐不免又有惊扰。焘亦惴惴为后计,顷拟去书问其肯单身来否,或先来温,再为后图。若此间明年尚能苟安,可径往雁山为久居计矣。钟翁处请代致候。

信中所涉人物,天五即吴鹭山,心叔即任铭善,唐先生即唐圭璋,钟山先生、钟翁即钟泰。虽然夏承焘写信给蒋礼鸿主要是告知自己的行踪并打听朋友们的现状,但考释这封信,可以看出他已经将个人命运与国家前景紧密相连,个人性情与民族大义已浑然一体,“蛰居”的背后是一幅中华民族危难图。如果要考究战时知识分子的生活,这封信无疑有一定的代表性。

作为诗人、词人,夏承焘在写信的时候总不忘附上新作。这些诗词或是唱和次韵,或是请人修改,呈现的是最初的状态,可能与最终结集时的文字有不少差异。比如1927年12月11日给谢玉岑的信中,夏承焘抄录了一阕《齐天乐 再到杭州》:

战尘不到西湖路,里湖外湖春水。沤梦犹圆,歌声自稳,知换沧桑曾几。山川信美。莫告诉梅花。人间何世!留伴幽禽,共临寒碧照憔悴。

十年踪迹再到,只垂杨老了,未消佳丽。天与清狂,人惊朗咏,事业棋亭酒袂。伤春情味。又一度斜阳,一番花事。如此杭州,问予何不醉。

后来《夏承焘集》出版时,夏承焘改题为《齐天乐·重到杭州》:

十年南北兵尘后,西湖又生春水。鸥梦初圆,莺声未老,知换沧桑曾几?湖山信美。莫告诉梅花。人间何世。独鹤招来,伴君临水照憔悴。

苏堤垂柳曳绿,旧游谁识我,当时情味。禅榻听箫,风船啸月,笑验酒痕双袂。嬉春梦里。又一度斜阳,一番花事。如此杭州,醉乡何处是?

通过比较,会发现两首词的表达有很大差别。从文本角度考察,书信中的诗词可以为夏承焘诗词创作研究提供新的视角。这样的例子,不胜枚举。

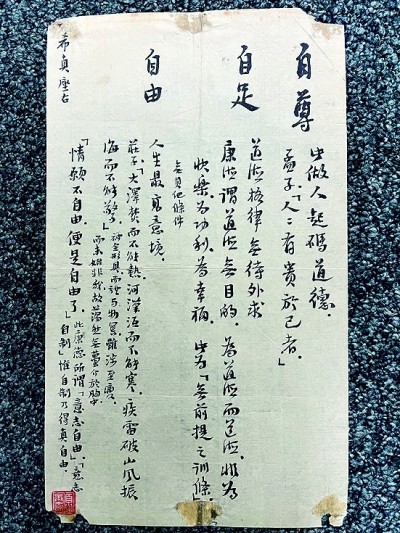

夏承焘一生从事教育,给学生辈的书信中,春风化雨,润物无声,孜孜不倦,令人感动。20世纪40年代中期,琦君多遇波折,内心忧愁,夏承焘抄录格言警句送给她,帮她走出困境。

自尊:此做人起码道德。孟子曰:“人人有贵于己者。”自足:道德格律无待外求。康德谓,道德无目的,为道德而道德。非为快乐,为功利,为幸福。此为“无前提之训条”。无其他条件。自由:人生最高意境。庄子:“大泽焚而不能热,河汉冱而不能寒,疾雷破山风振海而不能惊。”神全形具而体与物冥,虽涉至变而未始非我,故荡然无虿介于胸中。“情愿不自由,便是自由了。”此康德所谓“意志自由”。“意志自制”惟制乃得真自由。希真座右。

1974年2月28日,夏承焘回复学生王馨一:

诗见性情,但嫌少警策。曩劝弟熟读定庵诗,不知能背诵多少首,可试作心得笔记。定公诗好奇是一病,但可学其不落凡响。作诗性情真是第一着,但写性情却不许脱口而出。‘不识字人有好诗’,是最上谛,但我们不应以此自解;能做到艰深之思,平淡出之,乃为能手。白居易诗稿,宋人谓有全篇改涂不留原稿一字者,此其可师法处。昌黎有句云:“奸穷怪变得,往往造平淡。”(此二句乃昌黎《送无本师》诗)又恨其多艰深而少平淡,是自讨苦吃。

毕生所学,浓缩成精华,让人受益无穷。

酬唱论争:学术交游的重要载体

作为中国现代词学的奠基人之一,夏承焘具有承前启后的标志意义。承前,是夏承焘与朱彊村、吴梅、张尔田、林鹍翔等词坛名家交往;启后,是他培养了吴熊和、吴战垒、施议对、周笃文等词学研究者。夏承焘“以经史之术别立词学”,又“留下无数工作,形成新的研究传统”。

在夏承焘往来书信中,我们可以看到他如何与前辈词人交往,具体请教了什么问题。如1929年10月27日,他想写信给朱彊村求教吴梦窗的生卒年,本托林鹍翔居中介绍,后来请龙榆生转交。

承焘学词未久,重以饥驱,不能专业于此。曩尝欲于先生、半唐、伯宛诸老搜讨校勘之外,勉为知人论世之事,作《词人年谱》及《词集考证》数种。梦窗一种,兹另纸写《生卒考》呈政。其余一得之愚,尚有须就正于先生者,如考定飞卿为大临六世孙,生元和六、七年间,长义山数岁,以匡顾嗣立诗笺以李蔚当淮南李仆射之误。依顾注,飞卿当迟生廿余年,与事实皆不符,盖未寻《李德裕传》定也。谪方城、隋县在大中十三年,以折衷新旧《书》《唐摭言》《南部新书》《东观奏记》《云溪友议》诸说之纷拏无据。定白石生年在绍兴二十年左右,以正《江西志》秦桧当国时隐居箬坑丁山累荐不起之失实。据《侯鲭录》,考定子野生年应从东坡《垂虹游记》,而《齐东野语》引孙莘老《张氏十咏图跋》不可信。定蔡萧闲从兀朮伐宋在绍兴四年,以正《金史》本传之颠倒。又韦庄当生开成元、二年;吴彦高非王履道外孙,《中州乐府》说不塙。使金被留在天会五年,《人月圆》词乃其绝笔等等。虽皆考证无关大数,而擿埴索涂,曾费心力不少。不知足当先生一笑否?

11月6日,朱彊村回复:

……梦窗生卒,考订凿凿可信,益惭謭说之莽卤矣。梦窗与翁时可、际可二人为亲伯仲,草窗之说也。疑本为翁氏,出为吴后。今四明、鄞、慈诸邑,翁姓甚繁。倘有宋时家牒可考,则梦窗世系亦可了然。弟曩曾丐人广求翁谱,未之得也。我兄于彼郡人士有相洽而好事者,或竟求得佳证。梦窗系属八百年未发之疑,自我兄而昭晰,岂非词林快谭,阁下其有意乎。弟衰慵之质,无可举似。闳著有写定者,尚盼先睹也。

从此一老一少,书信往来多通,词学研究传统以书信为媒不断赓续。

在夏承焘往来书信中,还有编辑朱彊村、谢玉岑等遗作,参与撰写编辑《词学季刊》《词学》,以及创办中国韵文学会的记录,更有中国现代词学史上数次论争的细节,都是中国现代词学史研究的第一手材料。

1933年10月8日的张尔田致夏承焘书,就表达了自己的词学主张以及对当时词坛的批评:

今天下纷纷宫调,率有年学子,无病而呻,异日者,谁执其咎?则我辈唱导者之责也。彊村诸公,固以词成其家者,然与谓其词之可贵,无宁谓其人之可贵。若以词论,则今之词流,岂不满天下耶?古有所谓试帖诗,若今之词,殆亦所谓试帖词耶?每见近出杂志,必有诗词数首充数,尘羹土饭,了无精采可言。

在“四声”之争中,1940年6月吴庠在给夏承焘的信中,对坚持“四声”者颇有微词:

当代词人,务填涩体,字荆句棘,性梏情囚,心力虚抛,语言鲜妙,此其一也。谓填创调,必依四声,本不能歌,乃矜合律。且四声之中,古有通变,入固可以代平,上亦可以代入。沤尹丈洞明此理,故当时朋辈以律博士推之。乃彼迂拘,一声不易,如斯泥古,大可笑人,此其二也。吾家梦窗,足称隐秀,相皮可爱,学步最难。近代词坛,瓣香所奉,类皆涂抹脂粉,碎裂绮罗,字字饾饤,语语襞缋,土木之形骸略具,乾坤之清气毫无,作者先难其详,读者更莫名其妙,此其三也。此在老手,或犹讲音律,而兼识辞章。乃使少年遂欲假艰深以文浅陋,词学不振,盖有由来。区区管窥,间发争议,不图开罪友朋,惟有噤口不开而已。

这些对话,无疑提高了书信所蕴含的学术价值。

引为至乐:现代文人热衷的旧传统

夏承焘从旧社会走向新社会,逐渐感受到农业社会到工业时代的变化,他懂得传统文化的美,也懂得新文化的好。他所具备的素质,使他的标签除了词学家、教育家,还有文学家、书法家。所以,他的很多书信都是一篇篇美文。他的师友中,更不乏妙笔生花者。书信的文学性,在夏承焘往来书信中,表现得淋漓尽致。

1930年新春,大雪纷飞的日子,夏承焘写信给邵祖平,感谢赠阅著作:

大集想望久久,昨早始得拜读。大雪拥被,尽一日夜力竟之,倾佩无似。模范山水之作,若《祖山寺》《理安寺》《幽栖寺》诸篇,冥搜独造,瘦硬通神,寥寥短章,亦能神明矩矱之中,旋折虚无之际,义宁之后,叹为观止矣。宋代江西诗人从西江派入而能不囿于西江者,我心所爱,惟有石帚一人。辽辽千载,复见先生。弟虽录录不学,并世得通书问,称友生,亦自诧何如哉!欢喜赞叹之余,成二绝奉报。俚辞不可以诗论,聊见区区向往之诚,尚祈进而教之,赐和则不敢请也。

字里行间,有礼有节,至情至理。

还有一通夏承焘写给夏子颐的残简:“庄严沉著是至美,潮一样的心情,山一样的态度,审慎周到,不为惜小我,为惜大事。畏死与偾事皆是小夫。”虽然看不到全信,但可想而知那就是一首现代诗了。

这些书信,谈及政治时事之外,也有风轻云淡、闲情逸致的文字。事实上,这些书信也是中国传统文学的一部分。夏承焘和他的朋友们从旧时代走来,深谙此道,即便在书信中谈的是喝茶、养花,甚至简短的问候,亦延续了中国传统文化或文学的韵味。

夏承焘往来书信极具艺术性,还因为夏承焘有一手好字。美文行云流水,书法神采动人,相得益彰。夏承焘从1929年开始有意识地研习书法。他先从篆书及行草入手,再写大字《文殊般若经》,也临过《集王羲之书〈圣教序〉》和孙过庭《书谱》。后来对沈曾植、马一浮的书法也有所取法。有人说,夏承焘是词仙,他的书法仿佛被词的仙气笼罩着。翻阅一通通信札,可以见证夏承焘书法风格的变化,二十岁的稚嫩,三四十岁的成熟,五十岁的变法,七八十岁的人书俱老。夏承焘书信透露出的书卷气,与中国传统笺纸的制作、书信礼仪的规矩、书信文字的表达,完美结合在一起,堪称中国现代文人书法的经典。

此外,用来书写的纸、墨、印等物质也是书信艺术性的构成元素。夏承焘书信的用纸,有浙江省立第九中学便笺、瞿禅用笺等不同花样,夏承焘师友书信用纸更是五花八门,这就为我们提供了更多的信息,还可以通过纸判断书信撰写的年份。因此,原汁原味地呈现往来书信,就具有了副文本的意味。

夏承焘的日记与书信,同样是他重要的文学作品。施蛰存曾赞誉夏承焘的日记是中国“日记文学之佳著”,这句评价应该延伸至他的书信。夏承焘的往来书信,对于重构现代文人的古典书写传统不无意义。

(作者:方韶毅,系温州大学人文学院副编审)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号