图片由出版社提供

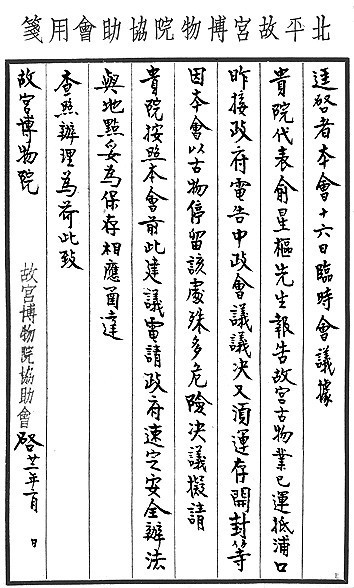

故宫博物院协助会就文物南迁事致故宫博物院函。图片由出版社提供

故宫角楼秋景 图片由出版社提供

郑欣淼先生新著《国家记忆——故宫文物南迁史》甫一出版,便引发社会各界广泛关注。此书并非单纯的学术著作或历史文本,而是以厚重笔触映照中国近代史关键篇章、承载国家记忆的重要载体,为世人揭示了故宫文物南迁背后关乎民族文脉存续的壮阔历程。

文化战场:抗日战争中不可或缺的精神防线

近百年前的第二次世界大战中,中国作为东方主战场,以全民之力展开抗击日本帝国主义侵略的艰苦斗争。这场战争的胜利,不仅挽救了民族危亡,更深刻影响了国家发展走向,甚至为人类命运的转折作出重大贡献,凝结为厚重而丰富的国家记忆。

长期以来,抗日战争的历史叙事多聚焦于军事战场——从战争进程、主要战役到各部队作战实况,相关记载翔实完备。然而,中国人民的抗战远不止于军事层面的抵抗。日本帝国主义的侵略,既以“攻城略地”企图占据国土,更以“文化略民”为核心,试图剿灭中华文化、阉割民族精神基因,达成“亡国灭种”的图谋。正是基于这一清醒认知,中国的抗战始终存在两大战场:军事战场保家卫国,文化战场守护民族灵魂。若对文化战场的记载不足,国家记忆便难以完整。中华民族历经五千年风雨而绵延不绝,文化传承实为根本所系。正因文化传统未曾断裂、文化认同始终如一,中华民族方能历经艰难困苦却生生不息。

我认为,在此背景下,故宫文物南迁与西南联大迁校,堪称抗战时期两大文化抗战典范:前者以文物转移守护五千年文脉,后者以学府迁徙延续国家发展的科技与人才薪火,一为“继往”,一为“开来”,精准彰显了文化战场的核心价值。由此审视这部著作,其填补文化抗战历史空白的意义,不言自明。

全史与总纲:重现南迁历程的整体图景

故宫文物南迁作为故宫博物院百年历程中的关键事件,虽存有不少史料与回忆,却长期被视作“故宫内部史”或仅归为“文物保护工作”。直至故宫文化影响力日益扩大,这一历史方渐入公众视野。郑欣淼的著作,首次明确揭示其精神本质——“是中国抗日战争史上保护中华文脉的一场壮举”,为这一事件确立了应有的文化高度与历史定位。

就研究现状而言,以往关于故宫文物南迁的资料多呈零散片段,缺乏完整呈现全貌的著作。而本书的核心价值,正在于兼具“全史”与“总纲”双重属性:

首先,这是一部脉络清晰的“南迁全史”。唯有通读此书,方能真正把握文物南迁的完整历程。作者以严谨考据,系统梳理南迁、西迁、东归、迁台、北返的全链条:从决策形成与批准、队伍人员构成,到沿途军警支持、经费筹措、存放地点选择,每一环节皆有实物佐证——书中影印的政府公文、请示批复、会议记录、信札与老照片,令历史细节跃然纸上。

同时,该著真实呈现了南迁的艰难:为抢在侵略者之前转移文物,工作人员经常冒着敌机轰炸前行;在千难万险中,故宫人恪守“典守文物”之责,以生命护卫国宝。尤为重要的是,书中对“迁台”与“北返”的翔实记载,兼具历史价值与现实意义:“一个故宫分作两岸”的史实,印证了两岸文化同源,也为两岸故宫后续合作奠定基础,对未来交流具有推动作用。

这亦是一部指引深入的“南迁总纲”。故宫文物南迁自1933年始,若计至北返完成,历时近二十年,其中诸多层面皆具独立研究价值。以往资料虽具史料意义,然唯有依托此“全史”,方能把握研究的总纲,发掘值得深入的方向——如易培基、马衡等故宫领导的作用、故宫理事会职能、重大决策背景、各南迁队伍具体经历、经费细节、重要存放地考据等。著作对这些专题提纲挈领,为后续研究奠定坚实基础。

本书的出版,不仅将故宫文物南迁史研究推向“整体化、系统化”新阶段,更令社会各界重新认识抗日战争“两个战场”的价值,推动文化战场研究走向深入。而这一切,是为了从历史中汲取智慧,为民族未来积淀精神力量。

史官之风:以信史笔法书写国家记忆

郑欣淼以“构建国家记忆”的使命感撰写此书。如其在“后记”中所述:自2005年关注此课题,至动笔历时四载,前后投入近二十年心血。这般执着,铸就了该著作鲜明的“史官之风”——全书立论公允、不偏不倚,以史实为准则,不裁剪历史、不哗众取宠,深合“秉笔直书”的史学传统,堪称经得起时间检验的信史。

书中多处细节彰显其严谨品质。如评价“故宫人”处境时,既肯定其艰辛,亦不讳言“故宫作为行政院直属机构,人员工资曾高于一般水平”的事实,更指出“敌人的炸弹不会区分身份”的残酷。即便身为故宫人,作者未对历史加以美化,保持学术中立。书中还如实记载“东归”之曲折:抗战胜利后,文物东归并非顺畅——因各方对存放地的争夺,需经大量协调与审批,作者据实陈述,还原历史本相。

为保障“信史”品质,作者致力考据:细查院藏档案,组织重走南迁路实地考察,赴各地档案馆、图书馆查阅文献,翻检方志寻觅新证。本书绝非“二手资料的堆砌”,而是长期独立思考、系统梳理与严谨考证的结晶,具有高度可信度。

此外,该著的语言风格与“国家记忆”的定位高度契合:无空洞辞藻,无模糊叙述,无臆测之语,既言简意赅适合专业研究,又雅俗相宜便于读者阅读,真正实现了学术性与普及性的统一。

(作者:孙 浩,系文化学者)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号