◎林颐

《松声绿:乌尤庵说诗》有阅读门槛。作者刘奕是上海大学中文系教授,作为出版过专著《乾嘉经学家文学思想研究》《诚与真:陶渊明考论》,并整理多部古籍的学者,刘奕的学问素养是得到公认的。校勘训诂学是刘奕的研究根砥,也是这本书的内核。

训诂学是中国传统语言文字学的一个组成部分,讲究“形音义互求”,追溯汉字和古代汉语词义的变迁,从中发现文化发展的细微轨迹。在解读方式上,《松声绿》的鲜明特色就是“从文本出发,从具体的校勘训诂学问题出发”。无论是对诗词用字的细致考证,还是探究诗歌语言背后的文化内涵,刘奕都秉持着严谨的钻研态度,不臆断,不空谈。

对于普通读者,训诂学挺难进入,可能也不太有兴趣。我不关心是“荡析”还是“荡折”,《杜甫全集校注》等问题也让我一头雾水,不过,以多年阅读积累的直觉判断,我感觉到这些文章的分量以及作者的苦功,有它们的存在,才有文脉的延续。

训诂学需要长期的学术培养,不能读几篇文章就说三道四了,但偶尔的接触也有启发。比如《陶诗用字二例》里,刘奕论述陶渊明《时运》诗云:“有风自南,翼彼新苗。”围绕“翼”字说用字摘句,说“诗心”“诗意”,从微小的一字之差里去捕捉诗心的萌动、生命的意趣,这是我很喜欢的。

在书中,我获得了一个意外的知识。李白的《静夜思》:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”家喻户晓,朗朗上口。但刘奕说,李白的原句是“床前看月光”“举头望山月”,我们现在流行的诗句,其实是明代文人李攀龙选唐诗时修改的。改前人诗句这种行为,不太好,就像现代翻译时夹杂了私心,哪怕更加优美也可能会扭曲了原意,但是,以讹传讹的过程却又显示了人们自主的审美选择。

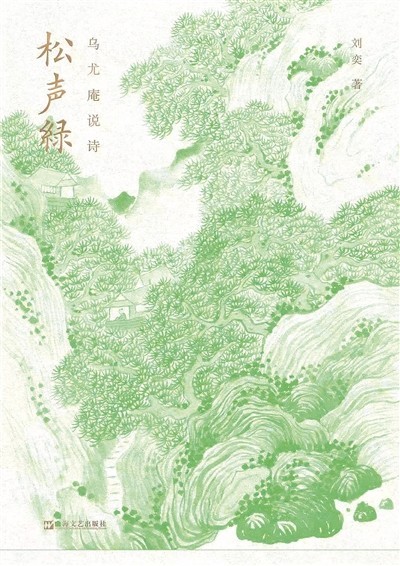

《松声绿》这本书的制作很美,用纸很讲究,书封的浅绿山水很养眼,流露着中国审美的意韵。书里有很多学术文章,也有很多平易的、亲切的语句,大概是浸泡在诗歌里的缘故,刘奕的文笔清新,是诗性的表达。

翻开书籍,自序就吸引人。刘奕说:“诗之为诗,是人类对自身处境的歌唱,是心灵与语言的探戈。”刘奕还说:“我喜欢元气淋漓的诗。”接着,他问道:“什么样的诗歌有生命,充满元气?”他说:“有元气的诗歌自然。像草木长出叶子、开出花,像鱼游水、鸟行空,就像一切物各从造物主的安排,原原本本,自然而然。”这样的解释,也仿佛诗一般的意境。

刘奕举了几个例子。譬如写闺情。张仲素的《春闺思》:“袅袅城边柳,青青陌上桑。提笼忘采叶,昨夜梦渔阳。”顾敻的《酒泉子》:“锦屏寂寞思无穷,还是不知消息。镜尘生,珠泪滴,损仪容。”两首对比,前者自然生动,后者的内在却缺少流动之气。由此,刘奕提出他的观点:“文字不死,必是气机贯通的。”其后,他又用几组例子反复论证他对“元气”的看法,一再印证“有元气的诗歌敏锐,透彻,深具洞察力”。

这样的讲解通俗易懂,有助于我们培养品诗的能力。我在其中体会到的“元气”,是诗人对世界的感知方式、对生命的共情能力,也是诗歌跨越千年仍打动读者的精神纽带。陶诗和杜诗构成这部作品的主干。刘奕抒写陶渊明“生命获得解悟之后感到大自在”,与杜甫一起“怀念那段风涛满枕,依旧沉睡得了不知南北西东的岁月”。全书上及《诗经》的《汉广》《蒹葭》《东山》,下至清代赵熙的诗作与川剧相关诗思,无一不传递着刘奕对中国古典文学的深层思考。

如果将刘奕的“元气说”推而广之,我想我们读任何书都需要“元气”。有“元气”的书,会陶冶我们的心神,滋养我们的心灵。《松声绿》就很有“元气”,满溢刘奕自己的领悟,冷不丁叩响心声。他说:“发现自己就像一只梅雨天里的面包,湿意入骨地胖了起来。晚上下雨以后,去看梅花。还是冬天的冷,雨声也觉得硬。”这种通感太“灵”了,是诗一般的,我想汲取的“元气”。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号