◎说书人

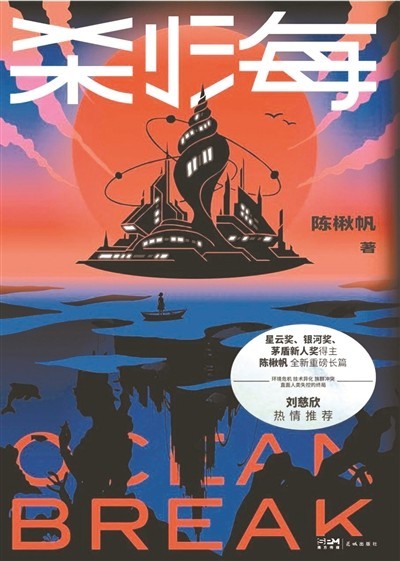

在未来的某个时刻,当全球精英们乘坐着碳足迹惊人的航班,齐聚于一座漂浮在马尔代夫垂死珊瑚礁上的AI驱动奇迹之城——“翡翠岛”,参加第42届联合国气候变化大会(COP42)时,一种令人不安的讽刺感便已笼罩全书。这正是陈楸帆最新长篇小说《刹海》开篇的宏大背景。这座城市本身就是一个悖论:它是人类用以对抗气候变化的终极技术奇迹,却又建立在气候变化最初受害者的骸骨之上。在这里,每一滴淡水都被循环利用,每一寸空间都由算法优化,然而,支撑这一切的,却是被驱逐的原住民挥之不去的记忆,以及一个正在酝酿的、足以吞噬一切的惊天秘密。

他并未将技术奇观作为小说的终点

陈楸帆,作为中国科幻“新生代”的领军人物,其2013年的成名作《荒潮》曾以垃圾围城、电子瘟疫和底层挣扎的残酷现实主义,为赛博朋克注入了鲜明的中国南方特色。近十年后,《刹海》展现了一位作家的巨大飞跃。他不再仅仅满足于描绘技术废土上的挣扎与反抗,而是将视野提升至全球治理、文明冲突乃至意识本身的形而上层面。这部小说结构复杂,多线并行,犹如一个由虚拟现实、地缘政治、生态悲歌和个人创伤交织而成的网络。它既是一部惊心动魄的科幻惊悚小说,也是一篇对我们当下时代的深刻寓言。

故事的核心,围绕着几个看似毫不相干的灵魂展开。少女新星,一个患有社交障碍的高功能阿斯伯格症患者,为了追寻患有阿尔茨海默病的祖父一段遗失在电子垃圾里的记忆,意外被卷入翡翠岛的阴谋。她像爱丽丝一样,跌入了由“离域”——一个由被删除数据构成的数字废土——和现实世界交叠的兔子洞。斯科特·布兰道,一位拥有人造心脏、背负着丧女之痛的大公司“地勤人员”(一个介于企业间谍与危机公关之间的角色),被派往翡翠岛调查一场神秘的数据泄露,却发现自己正陷入一个能唤醒其最深恐惧的虚拟陷阱。与此同时,激进的环保组织“盖亚之道”的领袖陈开宗与他那拥有分裂意识的伴侣米米,潜伏在翡翠岛外围,试图揭露这场气候大会背后的巨大骗局——一个名为“乳海计划”的行星级改造工程。

这几条线索如同一张由光纤和神经网络织成的巨网,最终汇聚于翡翠岛的AI中枢“超皮层树”之下。在这里,数据的异常溢出预示着一场远超技术故障的灾难,一场在虚拟与现实、记忆与遗忘、个体与集体之间爆发的战争。陈楸帆的长处在于,他并未将技术奇观作为小说的终点,而是将其作为探索人类心灵困境的通道。《刹海》中的技术想象力并非天马行空的幻想,而是对当前科技趋势的敏锐预见与哲学延伸。

将深邃的中国传统智慧 编织进未来图景

小说中的“神经潜行帽”和“因陀罗网”是对脑机接口与元宇宙未来的直接投射,它们不仅创造了沉浸式体验,也带来了全新的伦理困境:当梦境可以被共享、被入侵,当情绪可以被量化、被激发,我们如何定义“自我”的边界?斯科特被迫经历的“噩梦之旅”,一种通过神经调控诱发创伤记忆的审讯技术,精准地捕捉了数字极权主义时代精神控制的恐怖前景。而贯穿全书的“离域”,则是一个极富原创性的设定。它不是简单的赛博空间,而是一个充满了数字幽灵与残存意识的集体无意识海洋。被遗忘的记忆、被删除的数据在这里并未消失,而是如同鬼魂般游荡,等待着被某种神秘的算法或意志重新唤醒。这不仅是对数据永存性的技术隐喻,更是对历史与记忆本质的深刻洞察——被压抑的终将回归。

正是这种对技术前沿的深刻理解,使得《刹海》对现实气候政治的描绘显得尤为犀利和可信。书中的COP42大会,充满了我们这个时代所有令人熟悉的荒诞:发达国家与发展中国家在“损失与损害基金”上的永恒扯皮,企业巨头借“绿色议程”兜售其解决方案的伪善,以及在“全球共识”的宏大叙事下,被牺牲的边缘群体发出的微弱声音。小说中,吉拉瓦鲁人作为“气候难民”,他们的家园被联合摩地集团建造翡翠岛所占据,而他们自己则沦为装点门面的“文化使者”,在游客面前表演传统歌舞。这一情节精准地刺破了全球气候治理中“生态正义”的虚伪外衣。

陈楸帆并没有止步于批判。他最具野心,也最令人赞叹的努力,是将深邃的中国传统智慧编织进这个未来图景,以此作为对纯粹技术理性的一种制衡与超越。这并非简单的文化符号拼贴,而是一次将东方哲学本体论融入科幻叙事的系统性尝试。

小说的题目“刹海”,本身就源自梵语,意为“瞬间”。一个“刹那”包含了九百次生灭,暗示着在看似宏大广袤的大海之下,隐藏着无数生灭流转的瞬间。这为全书奠定了一种万物皆在流变、现实并非坚固的哲学基调。当新星在“离域”中探险时,她解开谜题的方式并非依靠逻辑运算,而是借助《易经》卦象、道家寓言:“日凿一窍,七日而混沌死。”在小说中,这则寓言被巧妙地转译为对人类中心主义的反思:我们试图用自己的“七窍”(感官、理性和分类法)去理解和改造混沌般的AI与世界,最终带来的却是对其生命力的扼杀。

这种思想贯穿始终。当威胁迫在眉睫,当所有人都陷入恐慌与争斗时,新星最终提出的解决方案,并非建造更高的墙或更强的武器,而是“向灾难示弱”——这一灵感,源于庄子所说的“夫吹万不同,而使其自己也”的“天籁”思想,即顺应万物本性,在无为中达成和谐。这是一种与西方普罗米修斯式“人定胜天”传统截然不同的宇宙观,它强调的不是控制,而是联结、适应与共鸣。

将《庄子》的思辨、佛教的无常观与中国南方沿海的疍家(船民)文化、妈祖信仰、卢亭(半人鱼)传说熔为一炉,《刹海》构建了一个多层次的文化与哲学框架。它不仅为故事增添了神秘与诗意,更重要的是,它提出了一种可能的出路:当技术理性将世界带到毁灭边缘时,我们或许需要重新拾起那些被遗忘的、前现代的智慧,去学习如何与一个远比我们自身更宏大、更神秘的世界共存。

剩下的或许只有信念的纵身一跃

与前作《荒潮》相比,《刹海》在人物塑造上也更为成熟和复杂。《荒潮》中的人物更多是被时代浪潮裹挟的符号,他们的行动充满了宿命的悲剧感。而在《刹海》中,每个主要角色都拥有深刻的内在矛盾和救赎的可能。斯科特从一个愤世嫉俗的经济杀手逐渐转变为一个愿意为他人牺牲的保护者,他与女儿南希的数字幽灵之间的纠缠,是全书最令人心碎的篇章之一。新星的成长则是一场现代版的“英雄之旅”,她从一个只活在自己世界里的“废柴”,最终成长为敢于在世界舞台上挑战权力的“游戏玩家”,她的蜕变恰恰是通过拥抱自己的“异类”特质,通过与他人的痛苦产生共情而完成的。

当然,这部小说并非完美无瑕。多线叙事的结构虽然宏大,但也使得部分情节线略显仓促,尤其是在结尾处,多方势力的最终对决与危机的化解,似乎在一种近乎神秘主义的“顿悟”中被一并解决,这可能会让追求硬核逻辑的读者感到些许意犹未尽。然而,这或许也正是作者有意为之。当理性的堤坝崩溃,当所有技术方案都已失效,剩下的,或许真的只有信念的纵身一跃。

最终,《刹海》是一部向我们这个时代发出的紧急警报,也是一剂苦涩的良药。它告诉我们,气候危机不仅是碳排放的数学问题,更是文明的叙事危机。如果我们无法想象出一个不同的未来,一个超越了零和博弈、弱肉强食和无限增长的未来,那么任何技术都无法将我们拯救。

陈楸帆通过这部作品证明,科幻小说在今天最重要的功能,或许正是为我们提供这种“不同的想象”。这是一部需要被反复阅读和思考的作品,它提出的问题,将在未来很长一段时间里,持续在我们耳边轰鸣。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号